渡辺真也 (2017年8月28日)

中動体:「私」に囚われた自由意志論からの、柔らかなる逸脱

この本は、能動と受動といった二元論的がまだ確立していない時に存在していた、失われた態である中動態について考察することで、意志と責任という考えがどう変遷して行ったのかを考える、果敢な試みの成果である。

冒頭では、薬の使用を自分の意志で止めることのできない薬物中毒者とカウンセラーのやりとりという、社会で実際に起こっている「私」の自由意志ではどうにもならない依存症の現実が提示され、実際に意志や自由、そして責任といったものが、能動と受動という分かりやすい二分法で果たして捉えられることができるのか?という誠実かつ深刻な問いから始まる。

著者は中動態について学ぶ為にギリシャ語を勉強した上で包括的な調査を行い、バンヴェニストを引用して「能動と中動の対立においては、主語が過程の外にあるか内にあるかが問題になる」と整理しただけでも、この本には非常に大きな価値がある。そして最後に國分はスピノザを引用し、「自由を追求することは自由意志を認めることではない。…だが自由意志や意志を否定することは自由を追い求めることとまったく矛盾しない。それどころか、自由がスピノザの言うように認識によってもたらされるのであれば、自由意志[1]を信仰することこそ、われわれが自由になる道をふさいでしまうとすら言わねばならない。」(本書 p.263)と、実に鮮やかにまとめ上げる。

二元論的なアプローチに対して違和感を抱き続けて来た私は、國分のこの本から多くの刺激を受け、想像力を大いに喚起させられた。この小論にはタイトルこそ書評と付けさせて頂いたが、既に優れた書評が沢山出ているので、ここではこの本を読んで私が考えたことを書き留めておきたい。私にはこの本の中で論じられた全てのテーマを包括的に論じる能力を持ち合わせていないが、この本をこれから読もうとする方や、既に読んだ方の参考となり、また著者に対する打ち返しとなれば幸いである。

文法的アプローチ ー 動くものと動かないもの

ドイツ語を学んでいると、再帰動詞の多さに驚かされる。ドイツ語で「私は座る」はIch setze mich.(私は私を座らせる)となり、ドイツ語の延長線上に誕生した英語においては再帰的用法の数は圧倒的に減るが、I am proud of myself….(私は「私を」誇りに思う)など、ドイツ語の構文Ich bin stolz auf mich uber….という用法の名残を留めている。

そしてドイツ語では、完了形をhaben支配とsein[2]支配によって表記するが、その違いを決めるのはbewegung(動き)である。ドイツ語における動き(bewegung)を含む動詞の完了形がhaben支配ではなくsein支配になるのは、動きとはseinで表される、常に再帰的な「呼吸するもの」が自ずから生んだもの(自然の勢い)、すなわち主語が過程の内にあるものであり、それはhaben、つまり能動的な所有によって表現できないからだと考えられる。

目的語をとらない動詞である自動詞(intransitiv)とは、行為主体に再帰的であり続ける動詞のことだと考えられる。それは再帰的であるが故に「動かないもの」であり、(フッサールの言うEarth does not moveに良く似ている)、そこから「動かないもの」が名詞化した女性名詞が誕生し、それがsein支配を取る様になったのだろう。その一方で、目的語を取る他動詞(transitiv)から、「動くもの」が名詞化した男性名詞が誕生し[3]、能動的所有であるhaben支配を取る様になったと考えられる。

ドイツ語で動産と不動産はMobilienとImmobilienだが、動かないもの(女性名詞)とは不動産すなわち土地のことであり、これはエリアーデが主張した様に、人類が農耕を開始して以降生まれた豊穣をもたらす地母神の考えが、言語に取り入れられた名残であると考えられる。その一方で、地母神に象徴される動かない大地と対比される形で、常に移り変わる天候から、男性としての天空神(ディヤウス)が生まれたと考えられる。また「動かないもの」とは「産むもの」(内在的=中動的=一元論的)であり、「動くもの」とは「生まれるもの」(外在的=能動的=二元論的)であることが、「生まれる」= I was born. と受動態で表記されることとも関係してくる。つまり主語が過程の外にある能動とは、イデア的な分化作用を持つ男性原理(陽)として外部にしか存在できず、(他動詞として客体化できるものが名詞化したもの=生まれたもの)、それは二元論的に働くが、主語が過程の内にある中動とは、外部を持たないコーラー的な抽象と統合の作用(陰)であり[4]、それは一元論的に働く。(常に再帰的であり目的語を持たないもの=自ずから生んだもの)英語で「態」を指すvoiceはラテン文法にてgenusであり、それがgender[5]と同根であるのは、これが理由だとは考えられないだろうか。

ボームは、ほぼ全てのヘブライ語の名詞が動詞からの派生[6]であることに着目し、「観察者が対象を見ている」のではなく、「<人間>や<人間が見ている対象>と習慣的に呼ばれているものも一つの抽象にすぎない。それらの抽象を含む全体的運動としての観察が進行する」と主張し、名詞よりも動詞が基本的役割を担う、運動概念を内部化した言語を提案した。これはまさに主語が過程の中にある中動態のことであり、すると責任の根拠となる自由意志の概念は、マッハやシュレーディンガーが主張した観測の問題に過ぎないことになる。

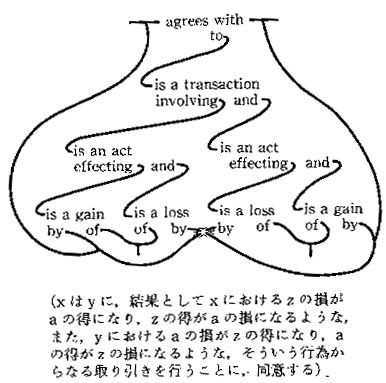

この動きを中心に世界を捉えた時、その最小構成単位は三項となり、それは三角形を一筆書き(動き)できることとも関係してくる。それをチャールズ・サンダース・パースは、世界を主語と動詞で表記した場合、三項以上のあらゆる多項は複数の三項に分解可能だとし、それを以下の様に図解して証明して見せた。

つまりパースの三項は、自己(主語)と他者(補語)の関係は、二次元空間における二点の直線ではなく一定の角度があり、その角度こそが自他を連続すると円を形作る原型としての三角形[7]である限り、三項なくして全ての世界は繋がらない[8]ということを証明した。これは極めて中動態的な考え方だが、これがデュメジルが三機能仮説で軸に据えた主権・戦闘・その他生産の背景にあるヒンズー教の創造・維持・破壊や、言語成立の背景にあるアーキタイプの正体であり、アリストテレスの魂の三区分における理性・気概・欲望と社会における哲学者・軍人・平民に対応する。[9]

主語が過程の内にあること — 名詞に先立つ動詞という考え方

「能動では、動詞は主語から出発して、主語の外で完遂する過程を指し示している。

これに対立する態である中動では、動詞は主語がその座(siège)となるような過程を表している。

つまり、主語は過程の内部にある。」(本書 p.81 バンヴェニストを引用して)

「能動と中動の対立においては、主語が過程の外にあるか内にあるかが問題になる。」(本書 p.88)

ストア派やドゥルーズが主張した通り、私は動詞から名詞が派生したと考えており、その名残が、主語は過程の内にあるという中動態に見られると私は考える。

國分は、ストア派が名詞優位の哲学、いわゆる形而上学的思考を転倒させる理論を組み立てたと述べているが、福田恆存は、ストア主義はアレキサンダー大王の東方遠征後、排他的なギリシャ文化に対して自己正当化の必要に迫られた周辺の民バルバロイたちが人間の平等を説く形で成立した、と看破した。その福田の説く愛の形が、極めて中動態的なのが興味深い。

「性の行為が完全であるためには、私たちは征服者であると同時に、被征服者にならなければならない。

主体であると同時に、客体であらねばならず、完全に精神であると同時に、完全に肉体であらねばならない。」

– 福田恆存「人間・この劇的なるもの」(新潮文庫)(12~13ページ)

ストア派はヘレニズムにおいて拡大したギリシャ周辺のマイノリティから誕生した哲学だが、ヘレニズム期に広がったプラトニズムをアジアで受け入れて誕生したのがナーガールジュナの大乗仏教だった。多くのギリシャ語が登場する般若心経では、サンスクリット語原文の冒頭にて、名詞と動詞の関係を「チャルヤーム・チャラマーノ=行を行じる(=動詞から定められた名詞を動詞する)」という過去分詞の二段論法にて表記している。つまり「花が咲いている」ではなく、経験を内部化した「花が花を咲いている」とすることで、「主体」の存在を消去しているのである。つまり仏教の五蘊における「行(=サンカーラ)」とは中動態の思想であり、その縁起の思想において「私」は存在せず、故にプライベートランゲージも存在しない。この大乗仏教中観派の「チャルヤーム・チャラマーノ(行を行する)」、すなわち「花が花を咲いている」という世界観[10]は、デカルト的な「所産的自然(natura naturata)」と対比する形でスピノザが考えた「能産的自然(natura naturans=自然が自然する)」と全く同じであり、これらにおいては主語が過程の内にあるという一元論的な世界観が表現されている。

「未だ滅びないものも滅びない。すでに滅んでしまったものも滅びない。いま現に滅びつつあるものもまた同様に滅びない」

ー ナーガールジュナ『中論』不生不滅

主語が過程の外にあることは、言いかえれば何かが存在するということである。しかし、そもそも存在の定義とは、他の何も無くてもそれだけで存在できることだから、「私が存在する」という文は、プライベートランゲージの観点から見ても、存在の限界を露呈することになる。存在とは、自然という全体から、言語によってその一部を恣意的に切り取ること(空=くう)によって便宜的上生まれるが、この存在と主体の問題は、後で述べる憲法改正無限界論や、革命によって生まれた民主共和制下の憲法に革命権を認めるのかといった議論とも同根である。

ただ、便宜的に主語が過程の外にあるとし、何かが存在することを想定しない限り、文法の基本的な構造を組み立てることはできない。つまり主語は過程の内にあるにもかかわらず、外にあるということを仮定しないと、「わたし」と「あなた」の会話は成立しない。これは1とは何かということを定義すること無くして走り始める数学の公理と同じであり、この数学の1に相当するのが、文法における「わたし」である。それはニュートン力学をベースにしないと量子力学が成立し得ないように、主語が過程の外にあることと主語が過程の内にあることは二律背反かつ相互補完的であり、それは陰の中に陽があり、陽の中に陰があるとする陰陽図のトーラス構造と似ている。

結果であるはずの意志を原因と取り違えてしまう仕組み

國分はアレントを引用して、意識と意志の違いを明確に述べた上で、論述対象が選択から意志へのすり替えが起こってしまっていると指摘する。[11]また意志は過去からの帰結であってはならず、過去から切断された絶対的な始まりでなければならないが、それはとても存在するとは思えない、と述べる。

私は、意志や意図と呼ばれるものが構文によってもたらされて固定化されて行ったと考えている。一つ例を挙げて考えてみよう。

まず、「飲む (drink)」という行為がある。その行為において目的語となるのは、「飲み物」、すなわち名詞としての「ドリンク(drink)」である。

まずは、飲む。そして、もしも誰かが私に、「何故それを飲んだの?」と尋ねれば、私は「私は喉が渇いていたから(Because I was thirsty.)」などと答えるだろう。つまり、最初にあるのは「飲む(drink)」行為であり、それが「飲み物(drink)」という名詞(目的語)を生んでいるにも関わらず、それを説明する際、行為者としての「私」が要請される。つまり「私」が要請されたのは行為を説明する結果であったにもかかわらず、「私」が文法上の主語になることで、あたかもその一連の出来事の行為者であるかの様に思われてしまうのである。するといつの間にか、私の意志で飲んだ、という転倒が起こってしまう。つまり國分が指摘する通り、「結果であるはずの意志を原因と取り違えてしまう」(本書 p.31)という事態が起こる。

飲むという行為は、私の自由意志ではなく、暑かったり、喉が乾いたりという自然環境を、私の身体というセンサーが無意識のレベルで演算して総和した結果、生じた行為である。つまり行為は、個体をとりまく自然と、個体が受けた刺激によって生じた結果であり、その原因となるのは個体を取り巻く環境の総和、すなわち自然(=一元論的汎神論!)であって、「私」の意志ではない。

ユーラシアの中における、あいまいな日本の「わたし」

ドイツ語と比べると、日本語で再帰代名詞(reflexive pronoun)が発達しなかったのは、おそらくself(自我)という概念が発達しなかった為、再帰代名詞を動詞の目的語として取り辛かったことが原因ではないかと考えられる。

沖縄で沖縄の方と話していると、席を立って帰ろうとする人から、「もう行きましょうね〜」という言葉を聞くことが度々ある。これは意訳すれば「私はもう行きます」という意味だけれど、沖縄の人との接触を持たない本土の人は、「一緒に行こう」という意味だと勘違いすることがある。また慎重に観察してみると、この「行きましょうね〜」という言葉には、発話者が、それを聞く人の同意があることを前提として主体的に発話している、というコノテーションがあることに気づく。つまり、「もう行きましょうね〜」という人は、主体的な行為として「行く」のではなく、場を尊重した上で「行く」のである。つまり、主語が過程の内にあり(中動態)、個体として再帰的なのではなく、あたかも量子の様に、個体と個体自体が干渉する場を再帰的に捉えて、自らの行動を決定しているのである。[12]

万葉の時代には「行く(イク)」 と 「来る(ク)」の違いが無かったが、谷川健一は、天つ神の侵入以前に「草木言問う」時代」があったとしている。また國分は、「記」・「紀」・「万葉」の歌もまた同じ意味において「中相(中動態)」の産物と言われうる、という細江逸記の言葉を紹介しているが、曖昧さを取り除いて行こうとすると、自我や責任主体といった概念が発達し、それに伴い主体と客体、能動と受動といった二元論が支配的になるにつれ、中動態的なものが消えて行ったと考えられる。

木村敏は、日本語で「ものごと」と言われていたものが、「もの(thingness)」と「こと(happeningness)」に分離される以前は言葉とオブジェが分離されていなかった、と論じたが、白川静は他のユーラシア地域の多くとは異なり、叙事詩的なものを作る要求がなかった東アジアに生まれたのが、中国における『詩経』や日本における『万葉集』であるとした。そして興味深いことに、キルギスの叙事詩に登場する英雄(Hero) である「マナス(Manas)」は、それこそManやMind、さらに唯識仏教における第七識であるマナ識と語源を共有するサンスクリット語である。つまり英雄叙事詩的な一人称の文脈が、意識やその行為主体を生み、その言語と神話を共有するネーションを生んだことが分かる。

これはジョーゼフ・キャンベルが発見した「英雄の旅」(Hero’s Journey)とも無関係ではなく、これらは人間の無意識を構造化して表現したものだと考えられる。英雄は死ぬことで初めて英雄となり、ギリシャの場合はオリンポス12神となるが、この12が英語の12 Hoursと一致することを鑑みると、意識とは時間概念を一人称化したものではないかということが分かって来る。

そして日本では、時間の概念がリニアな発達を遂げなかった為、自我の概念があまり発達しなかった。これはユーラシア大陸東端のテクトニックプレート上に位置する日本の風土が、極めて山深く、川の流れが急でかつ四季の変化が豊かであることから、一神教を生んだ砂漠地帯の様なリニアな時間概念とならず、そこに生まれた日本語が、四季の移り変わりに「もののあはれ」を感じる汎神論的世界観を維持したからではないかと私は考える。

國分は中動態を、主語を座として「自然の勢い」が実現される様を指示する表現(p.187)としているが、「なる」という言葉の変化から出発した丸山眞男の古層の研究と、木村敏の言う「ものごと」が「もの」と「こと」とに分かれたという指摘は、「なる」とseinを比較し、「わけ」が言い表されると「こと」になるとした和辻哲郎の『人間の学としての倫理学』の影響下にあるものと私は考える。なお木村敏は過去に固執する人(あとの祭り)はうつ病になりやすく、未来への志向を持つ人(前夜祭)は分裂病的になりやすいとし、鬱病・喜び・躁病の原因を過去・現在・未来の捉え方だとしたが、これはアウグスティヌスの三位一体が、過去・現在・未来という三つの時を、記憶・直観・期待と主観的に捉えたことと良く似ている。

西洋哲学やインド・ヨーロッパ語の枠組みの「外」にいる日本語を話す私たちが、中動態という手がかりを通じて、能動と受動とに分かれてしまった二元論的な世界観を再度変革して一つにすることは、きっと可能だろう。

私の心の中に浮かぶものと、他者の心の中に浮かぶものが一致すること

「私が『自分の過ちを反省して、相手に謝るぞ』と意志しただけではダメである。

心の中に『私が悪かった…』という気持ちが現れてこなければ、他者の要求に応えることはできない。

そしてそうした気持ちが現れるためには、心のなかで諸々の想念をめぐる実にさまざまな条件が満たされねばならないだろう。」

「謝罪する気持ちが相手の心のなかに現れていなければ、それを謝罪として受け入れることはできない。

そうした気持ちの現れを感じたとき、私は自分のなかに『許そう』という気持ちの現れを感じる。」

「私が謝るのではない。私のなかに、私の心のなかに、謝る気持ちが現れることが本質的なのである。」

(本書 p.19)

これらの文に如実に見られる様に、國分が思索を通じて長年追い求めているのは、意味を可能とする自己と他者の連続性であると私は考える。スピノザの一元論的汎神論を通過した國分は、単なる能動と受動という二元論的な構造だけでは捉えることができないその連続性を、今回失われた態である中動態に求めたと言える。

ヴィトゲンシュタインが指摘した通り、プライベートランゲージが存在し得ないのは、そもそも言語とは他者との共有によって初めて成立するものだからである。ヴィトゲンシュタインが『論理哲学論考』の第五・第六命題で考察したことは、他者の心の中にあるものを指す言葉が、自分の心の中にあるものと一致することの不思議であり、これはカントの構想力や仏教の無差別智、ユングの共時性やボームのホログラム理論、チョムスキーの生成文法と良く似ている。

岡潔によると、仏教における無差別智の知的内容とは純粋直観であり、ここで言う純粋とは五感を通さないことを意味する。つまり直観とは、それぞれの個体に固有の五感を通さずに阿頼耶識と繋がり、そこから情報を取り出す行為を意味すると考えられる。すると仏教の無差別智の本質は、心的なことと外的なこととは一致する、という易経の考えと一致し、それはユングの集合的無意識に根ざした共時性や、私が目にしている全ては幻影であり、明在系(=外在秩序=ホログラフィ)の全ての時間、空間、物質、情報は、暗在系(=内臓秩序=ホログラム)に全体としてたたみ込まれているというボームのホログラム理論とも一致する。

つまり主体と客体の切り離しから始まったデカルト的二元論の中から生まれたニュートン的世界観においては、中動態的なものは排除され、能動と受動によって記述される為、個体の自由とその責任という問題は解決しない[13]が、連続性を扱う量子力学の領域において、それらは解決する可能性が高い。また自己と他者を分かりやすく切り離した構造言語学と比較した場合、基本的な文法関係を指定する抽象的な深層構造や、それらを結びつける為の変形規則が必要だとするチョムスキーの生成文法は、デリダやバルトの言うエクリチュールや、象徴界への移行以前の起源を母親の身体との接触と強く結びついた前エディプス期に求めたクリステヴァのセミオティックに相当する。これは言語も自然科学の範疇にあることを意味する。

内在(=一元論) vs. 外在(=二元論)

中動態の世界とは縁起の世界であり、それは全ての原因を内在(=一元論)している。その一方で、存在の哲学とは外在(=二元論)の哲学であり、「私」という主体の存在を想定する為、結果であるはずの意志を原因と取り違えてしまう。また外在(=二元論)は公理体系から答えを導き出す手法であり、そこから導かれる答えはトートロジカルなものになるが、内在(=一元論)においては、不完全帰納法の試み[14]となり、芸術や純粋科学と一致する。

1+1というイデア的な数式が成立する世界では、「1」が持つユニークネスが既に破綻している、とプラトンに指摘したパルメニデスは、万物の流出の概念を据える際、主語を空白にしていた。パルメニデスやプラトンの哲学はペルシャの周辺に生まれたが、ギリシャ語の発達はホメロス以降[15]であり、ソクラテス以前はペルシャの影響下に成立したサンスクリット語の哲学の方が優勢ではなかったかと考えられる。しかし、ペルシャやインドの文化的影響力が弱まり、ギリシャ語の文法が確立、整備された後に時代がギリシャからローマへと以降して行くに従い、[16]「もともと存在していたのは、能動態と受動態の区別ではなくて、能動態と中動態の区別だった」(p.34)にも関わらず、責任主体の明確化という観点から中動態的な言説は排除され、能動態と受動態との対立へと変化して行ったのだろう。「全ての道はペルセポリスに通ず」が「全ての道はローマに通ず」と改変されて行ったのと同様、性悪説に則った法治主義が中心となることで、ローマは帝国化して行った。また中動態を失ったラテン語国家であるローマ帝国以降、それまで「最高位」とされていたアリストテレスの中庸(=メソテース=中動態!)は凋落したと考えられるが、このアリストテレスの中庸は、孔子の中庸やナーガールジュナの中論と同根で、最適状態を指していたと思われる。

ペルシャのブラフマニズムから影響を受けたインドでは、そもそも意識は受動的に生まれるものだと認識されており、その思想は唯識仏教において完成したと私は考える。バラモン教の経典ヴェーダでは、梵我一如のことをサンスクリット語でTat Tvam asi[17](古英訳:That art thou. 我はそれなり)[18]と表記するが、ここでは梵(ブラフマン)すなわち宇宙を、特定できないが故に便宜的に「それ」と表記し、「それ」を「我(アートマン)」と一致させることで、「主体」の成立を退けつつ全てを一元論的に内在化させている。

このasi (as, asmi)が英語のbe動詞(ドイツ語のsein)のルーツだが、これは呼吸を意味し、さらに英語のbe動詞やドイツ語のseinは対格を取らず、右辺と左辺を一格と一格で繋ぐという特徴を持つ。例えば I am a student. という文章では、a student が私と完全に一致するという訳ではなく、地にある私(我)が、天すなわち宇宙の中における[学生]という集合と重なり合い、我すなわち「内(主語=わたし)」と「外(補語としての a student)」の間を、呼吸という再帰的な動詞が繋いでいるのだが、私はこの文法に、同じインド・ヨーロッパ語で書かれたヴェーダの梵我一如の影響を感じる。[19]

呼吸とは、全ての生き物が生命維持の為に常に行い、「吸う」と「吐く」という陰陽を持ち常に自らの身体へと再帰する、対格を持たない特殊な動詞である。「私」と「補語」を一格同士で結ぶ「呼吸する」という動詞は、外部の宇宙と繋がることで存在可能となる私を規定しているから、そこから規定される主格は再帰的である。故に、常に再帰的であり続ける呼吸[20]を意味していたbe動詞やドイツ語のseinが、存在を意味する特殊な動詞になったのだろう。

そして原因を必要とせず存立するところのブラフマンと、個人の本体であるアートマンは本来同一である、いうシャンカラのアドヴァイタ(不二一元論)[21]は、主体と客体を内在的なものであると同時に他でもあるとすることで、中動態を巡る議論や、心身問題や心脳問題と言われるものに既に決着をつけているように思われる。

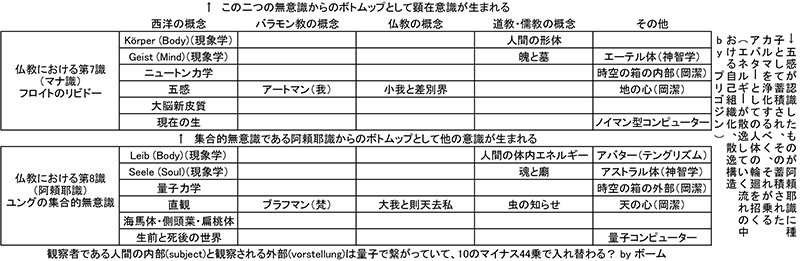

さらに唯識仏教では、私たちの意識は個体と結びついた無意識であるマナ識(Manas=Man, Mind)よりも下層にある、ユングの集合的無意識に相当する阿頼耶識からのボトムアップから生まれていると考え、さらに私たち身体の五感で捉えられた情報の全ては阿頼耶識に種子として蓄積されると考える(カルマ)。[22]私たちの意志を生む意識は、私という感覚や五感と結びついた意識(Geist=Mind=マナ識)よりも下層にある、個体を超えた魂(Seele=Soul=阿頼耶識)からやって来ると考えると、自由意志と呼ばれるものは現象としての人間の中に受動的に生まれる意識の結果のことを指すと考えられ、それが集合的なものから生まれているが故に、他者の心の中にあるものを指す言葉が自分の心の中にあるものと一致する理由となり、これがカントの構想力に相当するのだと私は考える。

すると、私の中にあなたがいて、あなたの中に私がいることになる。そして謝る時に、その人の心の中に謝る気持ちがあり、それが謝られる人の心に浮かんだ時に、初めて謝罪が成立することになる。[23]「謝る」という行為は優れた表現行為でもあるが、私は優れた表現者とは、私の中にあなたがいて、あなたの中に私がいることに、私はあなたより先に気づいたから、それを伝えたい、と思い、それに成功した人を指すと考える。すると芸術表現とは、生命現象の本質である個体を超えた魂の領域で、他者と干渉する力の根底を成すものだと私は考える。

ナーガールジュナは、『これが私だ』という思いが一切滅びた時に、執着は止み、この止滅によって生も滅びるとしたが、「これが私だ」という感覚を意志と呼ぶのであれば、それは本書で引用されたアレントに因る所の、意志が意志と呼ばれるためには、それは過去からの帰結であってはならない、過去から切断された絶対的な始まりでなければならない、との定義が思い出される。個の視点から眺めた場合、魂の宿っている肉体は滅びるけれど、全体を眺めた場合、魂そのものは滅びず、また私の肉体が滅びても宇宙は滅びない。人間は現象に過ぎないものの、ローマ帝国以降にマテリアリズムが発達する中で、主体である人間がそれを認めることが困難になり、現象としての人間ではなく、個体と自由意志という概念が確立されて行った。しかし、こういった一神教から生まれたデカルト的認識はニュートン力学との相性は良いものの、21世紀を準備するであろう多神教の文化である量子力学との相性が悪い。

中動態と楕円

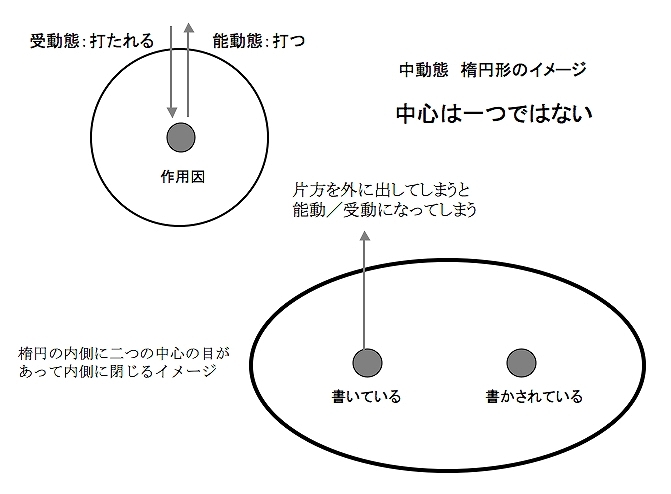

本書の刊行記念として、國分は大澤真幸と対談をしているのだが、そのまとめとして週間読書人ウェブに掲載された「中動態 楕円形のイメージ」のイメージが素晴らしかったので、引用したい。

楕円とは中心点を二つ持つ円のことであり、中心点が三つになれば卵形になる。この三つが近づいて行けば、その形態は真円に近づいて行くが、中心点が一つである真円自体がイデアとしてしか想定できないからこそ、その「一つ」として想定される円の中心は、宇宙全体の中心とならざるを得ない。これがスピノザ[24]の汎神論だろう。

すると孔子や聖徳太子が美徳とした和とは、卵型や楕円が真円に近づいて行くこと、すなわち二つ以上の中心点が、一つに近づいて行くことを意味すると考えられる。ノヴァーリスは一神教と多神教は統合可能だと考えていたが、これはケプラーが惑星は太陽を焦点として楕円軌道を描くとして、両極的な楕円により円を克服したことから着想を得たものだろうと想像されるが、そのノヴァーリスは、「大いなる自我の補足物である<わたし>や<あなた>」という言い方をしていた。

デカルトの「考える我」を主語ではなく述語の側に見出したのはカントだったが、バラの香りを嗅いで幼児の記憶に浸る時、それはバラの香りが私の幼児の記憶を思い出させたのではなく、バラの香りの中に幼児の記憶を嗅いだからだ、と考えたベルグソンは、カント哲学の正当な後継者だったと言える。また西田幾多郎は、主語と述語の関係に意識と意識の対象を重ね合わせたが、チャールズ・サンダース・パースの解明命題における「写し」と大森荘蔵の「重ね書き」は基本的に同じことを述べており、これを使えば、自我を中心に据えなくても意識とは何かを解明することが可能になる。

日本国憲法と中動態 − 敵対概念を超えて

國分は大澤真幸との対談で「日本国憲法」と中動態の平和的利用について論じているが、これは極めて有益な議論であった。

能動と中動態の対立の本質である、主語が過程の外にあるか内にあるかという問題は、実は憲法制定権力自体が自然法の拘束を受けるとする憲法改正限界論と相似形を成しており、憲法改正限界論を認めると、憲法の構造は、主語が過程の内にある中動態と同じ構造となる。しかし一方で、憲法制定権力は超実定法的な憲法以前の権力だとする憲法改正無限界論の立場に立つと、これは主語が過程の外にあると仮定することになり、憲法制定権力と憲法改正権は同一のものとなる。憲法改正無限界論は、主語が過程の外にあるという、連続性を切り離した極めて自由意志的な発想に基づいているが、これは公理体系を設定する演繹法は帰納法に含まれるという事実を無視したものであり、結果として最高法規である憲法という公理体系を根底から否定してしまうことになる。それらを鑑みると、憲法制定権力自体が自然法の拘束を受けるとする憲法改正限界論が現実的なものとなり、憲法は必然的に成文ではなく不成文が原則となる。[25]

憲法改正無限界論は、卵が先か鶏が先か、能動が受動か、という問いに決着を付けようとする姿勢に似ており、これは卵も鶏もDNA情報の一つの表れ、すなわち現象に過ぎないという視点を見落としている。岡潔は言語によるネーション規定は、マナ識以下の小我しか規定できないとの考えから日本国憲法前文を否定したが、仮に大我、すなわち阿頼耶識や集合的無意識に基づいた憲法があるとしたら、それは敵対概念の規定であるネーション規定としての憲法とは全く別物の量子的な憲法になるだろう。

敵対概念の規定から発生するネーションという主体は、その条件として客体を要請する。つまり中動態なくしてはこの手法さえ既に破綻しているにも関わらず、主体(味方)と客体(敵)は強固に分離される。そして、「私」というフィクションの存在が、30年戦争中に反宗教改革を掲げるイエズス会学校出身のデカルトの側から持ち出されたこと、さらにそれが私とあなたとの連続性や、中動態世界観を切り離す決定的な契機となったことを思い起こすべきである。30年戦争を終わらせるべく、敵対概念を明確化することで戦争を回避しようとする近代国民国家によるウェストファリア体制から2つの世界大戦が生まれてしまったのは、私とあなたの間に明確な線引きをすることで、私の中にあなたがいて、あなたの中に私がいるということ、つまり私という主語が過程の内にあることが分からなくなってしまったからである。つまり戦争を止める為には、連続性のあるものに明確な線引きをするのではなくて、全体の中における現象として個の連続性を捉えるべきだと考える。

私はここまでグローバル化した世界の平和維持の為には、安全保証の概念をネーションの枠組みから外して拡大すべきだと考えており、憲法によるネーション規定も何らかの形で見直すべきだと考える。ネーションを規定する成文法としての憲法という発想の根底には性悪説と法治主義に基づくローマ帝国の影響が感じられるが、「人を見たら泥棒と思え」という発想ではなく、「渡る世間に鬼はなし」という世界、すなわち皆がこうであって欲しいと望む大我(=連続性と中動態)、すなわち性善説と徳治主義に基づいた世界へと作り変えて行けないだろうか?

これがアメリカという他者によって書かれたネーション規定である憲法を受け入れることで自身の規定に第9条を持つことになった、極めて中動態的な日本国憲法を持つ国に生まれた私が抱く、21世紀への希望である。

[1] ドイツ語で自由意志を意味するfreiwilligという言葉には、「志願兵」(英:volunteer)という意味がある。ナポレオンが主権者である国民が自らの手で国を守るという思想に基づき徴兵制を敷く以前は、戦争における軍隊は傭兵と志願兵によって成り立っていた。つまり自分の意志で志願した兵は自身の自由意志で志願したのだから、そこには強制が無かったことになり、従ってその責任を負うのは国家ではなく、志願兵個人だというロジックが成立することになる。しかし、本当だろうか?家族のため、お国のため、というプレッシャーが、彼を「志願兵」とさせて、それに対してその環境を作った国家が責任を逃れているとは考えられないだろうか?

[2] ドイツ語では動詞seinのみ所有格(2格)や与格(3格)、対格(4格)を取らず、常に右辺(主語)と左辺(補語)を一格同士として(ニア)イコールで繋ぐが、このseinとは常に再帰的である動詞、すなわち呼吸(梵語:asmi)を意味する。なお、ドイツ語文法では男性名詞以外は1格と4格は同じ形を取る。

[3] ドイツ語の女性2格・3格を指すderが、男性1格と同じderになるのは、自ら動かない他動詞が名詞化したイデア的な男性名詞の1格と、イデア的なものを受け入れることによって成立するコーラー的な女性名詞の2格と3格が、同じものとみなされたからではないか?男性名詞の4格denは、1格derから変化するにも関わらず、女性名詞と中性名詞では変化しないのは、男性名詞とは自ら動かないもの、つまりイデア的なものを必要とする他動詞の名詞化であるのに対して、女性名詞はイデア的なものを必要としないコーラー的なものが名詞化したからではないか?

[4] ピタゴラスは万物を、受動的な女性的偶数(限りなきもの)、能動的な男性的奇数(限りあるもの)から成るとし、数字の「4」を婚姻とした。

[5] 単細胞生物が多細胞生物へと進化した際、単なるコピーとしての個体ではなく、異なる性の重なり合いから新たな個体が生まれる様になった。すなわち性交から新たな個体が生まれることで、性別の誕生と同時に生と死の概念が誕生したが、これは文法が発達して男性名詞と女性名詞が生まれることで、主語が過程の内部から外に出たのと同じゲシュタルトを共有していると考えられる。

[6] 物理学者のシュレーディンガーの「生命とは何か」という問いの立て方について、「生命」という問いが、「生きる」という動詞が名詞化したものだという視点が欠けている、と指摘したのは言語学者のチョムスキーだった。

[7] これは4の点・4つの面・6本の線で、3次元空間を内と外の2つに区分する単位ユニットである「正4面体が宇宙を構成する基本要素である」とするバックミンスター・フラーの指摘と一致し、またフラーは正四面体の連続として世界を捉えれば、デカルト空間で世界を捉える1/3のエネルギー消費で済むと主張した。

[8] 英文法に4人称は存在しないから、基本的に3以上の数は、言語にとっては同じ複数扱い、つまり「たくさん」となる。すると3つ以上の数を「たくさん」と呼ぶ未開人と同じになるが、これはパースの記号論における、世界の全てが連続性を持つのに必要な三項と一致する。

[9] そのヴァリアントが、シュタイナーの社会有機体三分節化論とその背景にあるフランス革命の理念である自由・平等・博愛、唯識成立の背景にある華厳経の三界、さらにラカンの三界区分(象徴界、想像界、現実界)、ポパーの三世界論(世界1:物理的対象・出来事の世界、世界2:心的対象・出来事の世界、世界3:客観的知識の世界)、ルネ・ジラールが唱えたAOSなどに相当するだろう。

[10] 仏教の説く所の「サンカーラ(行)と慈悲」とは、スピノザやエーリッヒ・フロムの言う所の「能動と愛」と一致するだろう。

[11] 國分が「意志と選択は明確に区別されねばならない」(本書 P.131)と指摘したのは、まさにその通りである。意志と選択は別物であるにも関わらず、選択の自由があったという理由で、選択を行った行為者はその責任を取らされることになるが、それが本人の意志でない限り、責任主体にはなり得ないと私は考える。

[12] 日本国の歴史における中動態の意味を考える上で最重要テーマとなるのは、言われてもいない暗黙の命令、すなわち「生きて虜囚の辱を受けず」という戦陣訓を忠実に実行してしまった沖縄での集団自決の責任を問うことではないか。この惨劇を、沖縄の住民が犠牲的精神を発揮して「自発的に」皇国に殉じた行為であり、いわゆる「集団自決」はなかった、よって日本軍は無罪である、とすることは、この本で書かれているカツアゲをするヤンキーと同じ、極めて無責任な行為だと私は考える。

[13] 広島の原爆死没者慰霊碑に書かれた「過ちは繰り返しませぬから」に関して、その主語と述語を明確にしろ、という批判にも、私は似た様な違和感を感じた。911テロの直後、デリダは「誰も無実ではない」と語ったが、私とあなたや国家間の問題などは連続性の中で捉えられるべきであり、それなしの問題解決は困難だろう。

[14] 責任主体を能動と受動というフォーマットに押し込めてしまうのは、現在分かっている公理体系へと押し込めてしまうことであり、公理体系から導き出される答えが常にトートロジカルである通り、そこからこぼれ落ちたものは、無視されてしまう。それが薬物中毒者に対する自己責任論のレトリックであり、それを乗り越えるのは、新たなゲシュタルトを見つける不完全帰納法、すなわちアカデミズムの目的に他ならない。

[15] ホメロス解釈はアレキサンドリア学派によって可能になったという國分の指摘は、古事記の解読が本居宣長によって可能になったことと良く似ている。

[16] これはペルシャの影響が弱まるにつれてギリシャ彫刻からアルカイック・スマイルが消滅し、硬い表情を持つローマ彫刻へと変化して行ったことと並行している。

[17] この梵我一如を指すサンスクリット語タトバマシーが日本語化したものが、魂(たましい)であると私は考える。

[18] デュシャンはアートとは何かと聞かれ「もし私が聞いた通り、それがサンスクリットから来たものなら、この言葉は《つくる》という意味です。」と答えたが、これはヴェーダのTat Tvam Asiの古英訳That art thouにおけるart、つまりbe動詞の二人称単数直接法現在と一致する。

[19] インド・ヨーロッパ語である屈折語で書かれたヴェーダと比較した場合、日本語などの膠着語は、ユーラシア大陸中部からの影響よりも、オーストロネシアの影響が強い様に思われる。

[20] 呼吸のことをドイツ語でatmen(アトメン)と言うが、これは呼吸することがアートマンすなわち我の規定であったことと関係していると思われる。

[21] ヒンズー教哲学を西洋に持ち込みプロテスタンティズムを再度変革しようと試みたのがシュタイナーだったのではないか。

[22] この考えは、「百匹目の猿」や「グリセリンの結晶化」を説明する理論としてルパート・シェルドレイクが唱えた形態共鳴 (Morphic Resonance)や形態形成(Morphogenetic Field)と親和性がある。

[23]ヤスパースは罪の概念を刑法上の罪、政治上の罪、道徳上の罪、形而上的な罪の4つに区別したが、中でも重要なのは形而上的な罪である。自分の知っている時に行われる犯罪に対して、その犯罪を阻止するために自分で出来るだけのことをしなければ、私にも罪の一端がある、とヤスパースは考えた。自分が他人の殺害を阻止するために命を投げ出すないで手をこまねいていたとすれば、私は自分に罪があるように感じるが、この罪は法律的、政治的、道徳的には適切に理解できない。ヤスパースは形而上的な罪の審判者は神だけであるとし、この罪から逃れることができれば、我々は天使となり、他の3つの罪の概念は該当する対象を失うと考えた。

[24] スピノザのエチカ定理7「 関連の秩序及び連結は物の秩序及び連結と同一である」と、般若心経をサンスクリット語から正確に翻訳した「色性是空 空性是色 色不異空 空不異色 色即是空 空即是色」は、基本的に同じことを述べている。

[25] これは便宜的に1とは何かを定義せずに使い続けている数学と同じであり、これがプラトン(個)とパルメニデス(連続)の対立でもある。