From a performance held at SCAI the Bathhouse in August 2001

(photo by Ohtaka Kanako)

Introduction

Takamine Itaru’s nine-minute video work “Mr. Kimura” focuses solely on the physically disabled Mr. Kimura and his caregiver, Takamine. However, in September 2004, just before it was to be shown at the Yokohama Museum of Art’s “Non-Sect Radical” exhibition, it was removed from the exhibition. This was because the artist’s five years of caregiving included dealing with Mr. Kimura’s sexual desires, which he was unable to satisfy himself. I am one of the few people who have seen this work, so I would like to consider it.

Encounter with the work “Kimura-san”

I first saw the video work “Kimura-san” in May 2003, when Roselee Goldberg, a performance art historian for whom I was an assistant, came to Japan for research and a lecture. She asked me to introduce her to some important young performance artists active in Japan, so I made a list of several Japanese artists I thought were important and introduced them to her. One of those was Takamine Itaru. When I met Takamine at the Kyoto Art Center, he showed me a variety of his video works for about an hour, accompanied by his own commentary.

After seeing a variety of his works, from his early works to his latest, it felt like the introductions were all over. So I asked, “Takamine-san, I’m sorry, but could you show me “Kimura-san” as a reference?” With a confused look on his face, Takamine-san said, “I don’t want to show this work too easily. I don’t want people to get the wrong idea,” and then showed me the work.

ビデオは高嶺氏と主人公である木村氏から構成されており、森永砒素ミルク事件の被害者である木村氏は、意識・思考共にしっかりしているのだが手足が不自由であり、口もきけない。高嶺氏は木村氏が「元々似た人種」だと思い、京都に在住していた5年間、ボランティアで自宅介護を行った。ビデオはベッドに横たわる木村さんの映像を捉えつづけ、その映像は同じものが2面のスクリーンに投影される。映像の中には突如として何度か目のアップが現れるのだが、これはパフォーマンスを行った際の高嶺氏の目の映像である。ビデオの映像は、横たわった木村さんの服を脱がし、上半身をマッサージする高嶺氏の手の映像を捉える。その手は腹部から胸にかけてゆっくりと動かされるが、その手は下腹部に移り、そしてペニスを握り、それを上下させる。

ビデオの中には、高嶺氏によるナレーションが挿入される。「障害者を表す『disable』という言葉にどうしても違和感を持つ」「木村さんも僕もゲイではない」「『このビデオを公開してもいいか』と聞いたら、木村さんは顔をくしゃくしゃにして『いい、いい』と言った」等である。

高嶺は木村さんのペニスを撫でさすり続ける。そして射精。性器の先端から、精液がスローモーションでほとばしり出る。その瞬間、聞いたこともないような木村氏の笑い声に、私は驚かされた。ビデオは笑い続ける木村氏を捉え続けるが、それを凝視するのは困難なほどの衝撃であった。

社会における性の保障という文化ギャップ

私が知っている限り、アメリカにおいて身体障害者のセックスケアの問題は話題になっていない。アメリカはそれ以前に、社会保障という観点から言えば、国民健康保険すら存在しないのだ。

私の友人で自殺防止ホットラインのボランティアをしているアメリカ人女性がいる。一度彼女に、私は好奇心から「自殺に関する一番多い相談電話って、何?」と質問して見た。すると彼女は「病院に行きたいのだけれど、保険に入っておらず、病院に行くお金が無い。もう苦しい思いはしたくないから、自殺したい、という相談が一番多い。私はそういう相談を受けたら『軽犯罪を犯しなさい。最悪、刑務所に入れは治療が受けられます』って言う様にしてるわ」と言い、屈託のない笑みを浮かべた。

また私の友人でキュレーターをしているサマンサは、慢性的筋萎縮という病気の持ち主で、一日のうち6時間しか活動ができないという状況にある。彼女は保険に入っていない為、満足に治療を受ける事ができない。その為彼女は無料で病院のウェブホスティングのサービスを行い、それと引き換えに病院にて治療を受けている。以上からも分かる様に、アメリカでは弱者救済という考え方があまりなく、日本とアメリカでは社会補償の問題の前提が違うと言える。

しかし、身体障害者のセックスケアの問題が話題になっていない代わり、ニューヨークでは同性愛者の結婚の話が、人工妊娠中絶の話と同様、公共の場でデリケートな議論になっている。おそらく多くの日本人が「同姓の結婚についてどう思う?」と聞かれたら、答えを持っていない人が大半ではないだろうか。同様に、障害者のセックスケアの問題についても、日本と諸外国でかなりの温度差がある為、簡単には答えられない人が多いのではないかと思う。ちなみに『木村さん』は2002年の5月20日にバーミンガム・フェスティバルの一環として英国バーミンガムのIKONギャラリーにて上演された際には、観客からは賛否両論で、一部からはフリーク・ショーとまで揶揄された様である。

少し内容がずれてしまったが、『木村さん』の横浜美術館での事件は、表現の自由と検閲の問題を考える上で重要な問題をはらんでいる事に間違いはない。しかし、美術館側から検閲されてしまった為、日常的に権力的なものに対してアレルギーのある人達から感情的な怒りの声があまりにも多く挙がってしまった結果、作品そのものの批評がおざなりになっているのではないか、と私は思う。

1999年10月のブルックリン・ミュージアムでも同じような出来事があった。「センセーション」展に出品されたクリス・オフィリの作品「聖母マリア」がジュリアーニによって検閲されそうになった時、やはり権力・制度批判がなされたが、その際、オフィリの作品そのものに対しての批評はあまりなされなかった。現にオフィリの作品「聖母マリア」がキリスト教保守派の老人に展示中に白塗りされてしまったという問題について議論する人は少ない。つまり、彼らの関心は作品の状態や扱われ方など作品への評価ではなく、ジュリアーニが振りかざした検閲という権力の問題に終始してしまい、作品にとって致命的であったこの事件にすら関心に上らなかったのである。

また私はブルックリン・ミュージアムの現代美術部にてインターンをしていたが、このセンセーション展を担当したチーフ・キュレーター、シャルロッタ・コティークが思っていた以上に軽く、あまりシリアスでない人物だったので、肩透かしを食らった記憶がある。シャルロッタ本人も、センセーショナルな人だったのだ。

マグナムのPhillip Jones Griffithsによる撮影

(引用:“Underexposed” by Colin Jackson)

そこで私はあえて今回の横浜における事件と高嶺格氏の作品『木村さん』を別物として考えてみたい。

作品としての面白さ

まず始めに述べるが、私は美術作品としての『木村さん』はそれほど評価していない。しかし作品中私が面白いと思ったシーンは、淡々と続く作品の途中に突然、アラン・レネの映画「ミュリエル」を思わせるガシャーンという効果音が入り、その後、男性の低い声「森永の野郎・・・」と続くシーンである。このシーンにはゾっとした。そうか、そういう事だったのか、このベットに横たわった男性は森永砒素ミルク事件の被害者なのか・・・。木村氏についての解説を受けなかった私の頭の中で、そんな考察が高速で突き抜けていった。

しかし、作品のシーンで私が気に入っているのはこのシーン位かもしれない。その後に続く高嶺氏が木村氏の性器をシコシコとやっている所はあまり面白くない。

高嶺氏の他の作品から見る性について

また重要な事実として、高嶺氏の作品の中で下半身を取り扱った作品が多いのはどうしてだろうか。高嶺氏の初期作品で、新幹線にくくりつけられた女性のミニスカートが高速でめくれ上がるというビデオ作品がある。これは笑えるので私は好きなのだが、他はどうだろうか。

高嶺氏は、パフォーマンス“K.I.T (Being in Touch is Keeping-all-in-Touch)”においても検閲されている。9月17日にICCで行われたパフォーマンスの中で、成人向けウェブサイトの画像が2フレームずつ次々と現われるという映像が会場壁面に投影される場面をICC側が好ましくないと判断し、予定されていた2日目のパフォーマンスは中止になったと言う。またこの作品では、激しくダンスを踊る高嶺氏の股間に括り付けられたカメラが、アーティストの震える金玉を捉え続け、それが壁面にも投影されるのだが、このビデオを見た私は、これは果たして美術なのか?と考え込んでしまった。

高嶺氏はこういった下半身、または性(または生)をテーマにした作品を多く作っているが、それを考える上で、高嶺氏が1993年から97年にかけて、ダムタイプのパフォーマーとして活躍していた事が重要ではないだろうか。

92年秋、ダムタイプの中心的存在であった古橋悌二が、自身によってHIVポジティヴであるという現実をメンバーにカミングアウトし、それを期にダムタイプはエイズや同性愛などをめぐる諸問題を社会に対して積極的に発信していく様になる。特に94年初演の「S/N」は、古橋のHIV感染という事実をふまえ、エイズや性などをめぐる問題を、鋭い社会批判と洗練された変態パフォーマンスを舞台に織り交ぜてみせた。95年10月、《S/N》のブラジル公演中に35歳を迎えた古橋悌二は他界するのだが、ダムタイプは古橋を失った後も活動を続け、97年には「OR」という作品を生み出す。それは、病院のベッドで生か死かの臨界に置かれた身体を、<ダムタイプ>のメンバーひとりひとりが追体験するというものだった。

その後、高嶺氏はダムタイプを脱退するが、あたかもイアン・カーティスの死を乗り越えたバンド、ジョイ・ディビジョンが、新バンド、ニューオーダーとしてイアン追悼の名曲「ブルーマンデー」を作った様に、高嶺氏も古橋氏の死をどこかで重く受け止め、『木村さん』により生と死の臨界を近年の作品の中で模索しているではないかと思う。しかし美術作品としての完成度という点では、十分であるとは私には思えない。

男性・女性という差異

私はオランダかどこかでセックスケアをやっている人のドキュメンタリーをちらりと見た事があるのだが、それは女性に対するセックスケアについての映像で、障害者の女性のバストを女性がマッサージしているものであった。

キャロリー・シュニーマンのパフォーマンスの一つに、女性解放のマニフェストが書かれた細長い紙をアーティストが女性器から取り出すという、女性のみのオーディエンスの前で行われたパフォーマンスがある。また後に作られた同様のビデオ作品では、クローズアップされた彼女の性器から細長いマニフェストの紙が出てくるのだが、それを見た私は強烈な作品だとは思ったが、『木村さん』の映像ほど不快にはならなかった。シュニーマンはその後スターアーティストになったが、それは彼女の作品が社会的に受け入れられた事、そして70年代のフェミニズムそのものがある程度の社会的成功を収めた事による。

しかし当初のシュニーマンのパフォーマンスは女性をターゲットにしたパフォーマンスであったが、皮肉にもそれは女性のパフォーマンスであるが故に男性にも許容されてしまったのではないだろうか。ゴダールの「映画史」の全編に女性のバストのショットが溢れている様に、歴史そのものが男性の視点によって捉えられてきた過去がある。そしてその男性は、女性のビジュアルイメージに弱いのだ。同様の事が特にハンナ・ウィルケにも言える。ウィルケはより男性をターゲットにしたストリップショーを敢行するのだが、それは歴史を支配し続ける男性的視点を逆手に取り、そして男性という聴衆を獲得した。

そういう意味で、もしも木村氏が女性であり、女性介護者がバストや女性器をマッサージするというビデオ作品が成立していたら、状況は少し変わっていたのではないか、と思う。問題は、作品に収められた木村氏が射精する瞬間のビジュアルイメージと、彼のあえぎ声が生々し過ぎたのではないだろうか。

ミケランジェロの彫刻「ピエタ」が芸術作品として傑作たる由縁は、キリストを抱くマリアが若いからである。当時の批評家からは「マリアが若すぎる」という批評が大半であったが、もし史実通り年老いたマリアがキリストを抱く彫刻をミケランジェロが作っていたとしたら、あの様な美しい傑作は生まれなかったであろう。ミケランジェロは史実よりも美術に重要な要素であるビジュアルを優先したのだ。

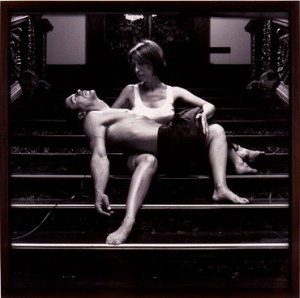

Sam Taylor-Wood, Pieta 2001

35mm Film/DVD Duration: 1 minute 57 seconds

Courtesy Jay Jopling/White Cube, London

サム・テイラー・ウッドのビデオ作品「ピエタ」では、女性アーティスト本人がマリアに扮し、俳優ロバート・ダウニー・ジュニアを抱いている。男性が重すぎるのか、サム・テイラー・ウッドの手は小刻みに震えている。しかし、ここには歴史上の作品「ピエタ」とのコントラストで浮き上がる、彼女の生がある。

高嶺氏がもしも『木村さん』で生と死をテーマをし、作品を作っているのであれば、サム・テイラー・ウッドもそれは同じである。彼女は二度に渡る癌との闘病生活の中で、一度は作品を作る意欲を失ったと言う。しかし、復帰後に作った作品がこの「ピエタ」と「シングルスーツと野ウサギとのセルフポートレート」である。野ウサギはヨーゼフ・ボイスが生と死のイメージとして扱い続けたモチーフだが、スーツを着た彼女はそれを片手に自画像としての作品の為にポ− ズを取る。この作品に私はアーティストとしての作家魂を感じる。

Self Portrait in a Single Breasted Suit with Hare, 2001.

Courtesy Jay Jopling/White Cube, London

彼女の新作「デイビッド」は、デイビッド・ベッカムの寝顔をひたすら捉えたビデオ作品だそうだが、彼女はビジュアルアートのカラクリをよく理解して作品作りをしているとてもスマートなアーティストだと言える。その点、高嶺氏は美術のルールを理解し、そのゲームの中で作品を作るのが不器用であったと言えるかもしれない。

サバルタンは語る事ができるか

アメリカ白人がマイノリティについて語る事、ドイツ人がイスラエルについて語る事が困難であるのと同様に、障害者でない人達が障害者について話をするのは、立場的に非常に困難である。また障害者は障害者という立場上、社会的に発言する機会のないサバルタン的な立場にある。健常者は、いわゆる障害者に向かって、語りかける事しかできない。

しかし、私はあえて木村氏に対していくつか言いたい(語りかけたい)事がある。

木村氏は劇団に入っているとの事だが、彼の様な重度の障害者が本当に演劇的な動作が出来るのだろうか?また木村氏の演技を見に劇場に足を運ぶ人はどれくらいいるのだろうか?こんな疑問を私が持ったのは、『木村さん』を見た時、私には木村さんのシンプルな露出欲求が感じられたからだ。彼は自らを露呈する事により、快楽を得ているのではないだろうか。もしもそうなると、センセーショナルなのは、高嶺氏ではなく、木村氏だ。

また、障害者の露出欲についてだが、マスメディアに露出する障害者にはその傾向が強い気がする。セックスケアの問題に関してテレビに出ていた男性は、メンタル面と話し振りがとてもマッチョだったのが、私には何故か残念に感じられた。風俗嬢とセックスした事を自慢げに話す姿が、私には痛々しかった。

In Manhattan, I often see elderly people in wheelchairs with antenna-like poles stretched from the arms of their wheelchairs and the American flag tied to them. Some of them are Vietnam veterans who lost limbs and are now wheelchair bound, but some are not. I wonder why the physically disabled, a socially vulnerable person, are attracted to the symbol of power, the American flag, and why they attach it to the symbol of the weak, the wheelchair. Isn’t there a very twisted desire for self-actualization on the part of the disabled? Isn’t there a desire for self-actualization to be recognized as a part of society by being exposed to the media or by displaying the national symbol, the American flag?

Kimura is not a saint in two senses. Firstly, he is not a saint as someone who exposes his body, and he is also not a saint as a disabled person. Furthermore, a disabled person is a disabled person, nothing more and nothing less. I think Hawking Aoyama is very aware of this and is the reason he works as a comedian. He understands that he must compete with his material, and that is what makes Hawking Aoyama so amazing. It is also worth noting that Hawking is the main earner in his family and provides for them.

I am impressed by the sociability and musicality of people with disabilities, such as those with Williams syndrome. For example, I love Daniel Johnston’s songs and am moved every time I listen to them, but that is not because he has a mental disability, but because his lyrics and singing are wonderful. For these reasons, I think I probably would not be moved by Mr. Kimura’s performance.

However, in today’s Japan, perhaps due to the popularity of Ototake-kun, there is a twisted romanticism of disabled people in Japan, and I feel that there is a dangerous atmosphere in which disabled people can easily become saints. I dislike the disabled wrestling that is a hot topic in some parts of Japan. One of my female friends said, “I felt the love of the organizers and cried,” but I dismissed it by saying, “That’s not love.” What she called love in that case may be closer to the affection a prostitute has for a cat she keeps as a pet. It is not an equal relationship, but rather the product of the leeway that comes from an absolute difference in status. I feel that it smells fake.

As for the issue of sex care, I don’t think it can be resolved by simply providing care. Sex care is not just a market-based issue of supply and demand, but also about society dealing with the impossibility of the animal act of reproduction itself. In principle, sex is an act for reproduction, but sex care is the pursuit of sex as pleasure (or as a form of relief). If sex for pleasure, which was born out of the capitalist system, were to be socially accepted and institutionalized as sex care, it would be an ironic example of how the capitalist system has become the most socialist of all.

summary

There is no doubt that Takamine’s five years of caring for Kimura was wonderful. I also think that his sincere attitude towards creating art is wonderful. However, I do not think that “Kimura-san” is a masterpiece as a work of art. The main reasons for this are that the danger of falling into romanticism of the disabled and the lack of a critical spirit towards sex as a form of pleasure could not be eliminated, and the level of completion of the work itself is not sufficient.

Useful links

Theater company Taihen Kimura Toshio

Yokohama Museum of Art’s Misstep I Tetsuya Ozaki

Yokohama Museum of Art’s Misstep II Tetsuya Ozaki

Thoughts on the cancellation of the Yokohama Museum of Art exhibition: Hiroko Nagano