2025年2月16日 (日)13:40−14:50

クリエイタートーク:「祈り、芸術、量子空間: 生と死を超えて」

宇多村英恵 宇多村英恵 |

聞き手:飯岡陸(キュレーター、横浜美術館学芸員)

(撮影:加藤甫)

アーティストの宇多村英恵と渡辺真也は、この世とあの世の扉が開くとされるオアハカ(メキシコ)の祭「死者の日」と、日本の八百万の神が出雲に集まるとされる旧暦「神在月」の重なる日に、「死者たち」に向けた映像プロジェクション、パフォーマンスを、オアハカと出雲の2都市にて同時に行いました。このトークイベントでは、飯岡陸(キュレーター、横浜美術館学芸員)を聞き手に迎え、本作におけるふたりの経験について語ります。

渡辺:

本日はお忙しい中、お集まりくださり、誠にありがとうございます。

今からクリエイタートーク「祈り、芸術、量子空間:生と死を超えて」を始めさせていただきます。

私は、今回の出展作家の渡辺真也、そしてこちらにいるのは、一緒に出展したアーティストの宇多村英恵さん、さらに横浜美術館にて学芸員を務める飯岡陸さんを聞き手に迎えまして、トークをして行きたいと思います。

今日の流れですが、最初に私の方から今回のプロジェクトを簡単に説明しまして、そこから宇多村英恵さんにバトンタッチして、彼女から制作の話を伺います。そこから飯岡陸さんと質疑応答をしながら、最後は会場の皆さん、そしてYouTubeで見てくださっている皆さんと質疑応答をする形で進めていきたいと思います。今日は一時間ほど、どうぞよろしくお願いします。

皆様、もう展示を見て頂けたかと思うのですが、私たちの企画「Good Mourning, Mx. Oaxaca / Izumo 2024」について簡単にお話しさせて頂きます。

ナムジュン・パイクによるリアルタイム双方向通信のサテライト作品、『グッドモーニング、ミスター・オーウェル』(1984)に応答すべく、この世とあの世の扉が開くとされる、メキシコのオアハカの祭り「死者の日」と、日本の八百万の神が出雲に集まるとされる旧暦「神有月」の重なる日に、「死者たち」に向けた映像プロジェクションとパフォーマンスを、二都市にて同時に行う、という企画です。

私の隣にいる宇多村英恵さんがオアハカの街に行きまして、エトノボタニコ・デ・オアハカ庭園とサント・ドミンゴ・デ・グスマン聖堂という世界遺産の場所で、パフォーマンスを行いました。こんな感じのパフォーマンスなのですが(スライドを見せながら)、二分ほどの映像がありますので、それを皆さんに見ていただきながら、宇多村さんにも簡単な解説をしていただけたらなと思います。

宇多村:

この会場は、オアハカ文化博物館の裏側にある大きな庭園で、日本語に訳すと「オアハカ民族植物園」という名前になります。

私にとってこの場所が特別な理由は、「民族植物園」と呼ばれることに関係しています。ここに「民族」という言葉が使われているのには理由があり、ここで育てられている植物は、オアハカの人々の暮らしと深く結びついたものばかりだからです。その中には、絶滅の危機に瀕している種も含まれています。また、オアハカの文化や風景と密接に関わるものとして、死者の霊を導くための儀式に使われるお香である、コーパルという天然樹脂のもとになる木、またメキシコの伝統的な酒であり、儀式や祭事で用いられるメスカルの原料となるアガベなども植えられています。

今回のプロジェクトは「死者に向けたスクリーニング」をテーマにした企画でしたが、私にとっては、種を超えた存在──つまり人間以外の生命にも目を向ける機会でした。喪の儀式や私たちの暮らしの中で、常に深い結びつきを持ってきた植物たち。それらを媒介としながら、パフォーマンスやスクリーニングを行うことにも大きな意味があったのです。

渡辺:

宇多村さん、ありがとうございます。

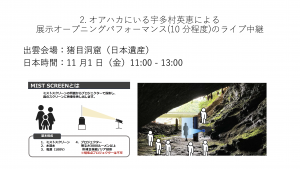

今回、宇多村さんが行ったパフォーマンスを、私は受け手として体験しました。場所は出雲の猪目洞窟。この洞窟は、黄泉の国と繋がっているとされる神話が残る場所です。そこにミストのスクリーンを設置し、映像を投影しました。

この写真は、私がプロジェクターを逆向きに投影している様子を捉えたものです。洞窟の奥へ入り、振り返ると、黄泉の国に繋がる空間の中で映像が正位置で観られるようになっています。

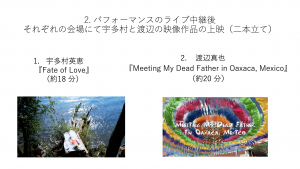

今回のコンセプトは「死者に向けての上映会」。黄泉の国の人々に向けた上映として企画しましたが、希望する方には洞窟の中へ入ってもらい、霧のスクリーンに投影された映像を体験してもらいました。宇多村さんのパフォーマンスと上映が終わった後には、宇多村さんの新作映像『Fate of Love』と、私の新作映像『Meeting My Dead Father in Oaxaca, Mexico』を続けて上映しました。

『Fate of Love』は、宇多村英恵さんの夫である作曲家ロバート・フィリップス氏が、この上映の約1年半前に逝去されたことをテーマにした作品です。一方、『Meeting My Dead Father in Oaxaca, Mexico』は、7年前に他界した私の父に結婚を報告するため、死者の日にオアハカを訪れ、祭壇の前で想いを伝えるという内容の映像作品になっています。

また、宇多村さんは参加型パフォーマンスも行われました。この点について、ご自身の言葉でお話しいただけますか?

宇多村:

そうですね。後半の参加型パフォーマンスでは、日本のくじ引きのような仕組みを取り入れました。「Inspiration(インスピレーション)「Transcendence(超越)」などの感情やキーワードが書かれた紙を瓶の中に入れ、参加者の方にくじを引いてもらい、引いたキーワードから思い浮かぶ言葉を紡いでいただくという流れです。

「コレクティング・タイム」と呼んでいるのは、映像の中でカラマツという木が出てくるんですけれども、その木が落とす樹皮、落ちた皮をもう一度集めながら、一枚一枚の皮が内包する時間を集めるというようなイメージでつけました。このパフォーマンスの時は「死者の日」の開催中だったので、不思議な時空間が街を包んでいて、死者の方たちが日常にいる、私たちの横にいる、そういう感覚の中で、亡くなった方との記憶だったりとか、何かしら降りてくる言葉を紡いでみよう、というような試みでした。

映像作品『Fate of Love』の最後のラストシーンは、「わたしは、あなたとわたしを結ぶ、言葉を紡ぐ」という言葉で終わるのですが、それは個の体験が他者との繋がりや関係性へと拡張されていくイメージで語られています。なので映像はある意味このパフォーマンスの序章的な存在で、この映像を見た後で鑑賞者の方と行う参加型パフォーマンスは親密性がありました。またオアハカでは他に自然とのパフォーマンス写真も撮影したのですが、テキスタイルでも有名なメキシコの土地にちなんで関係性を紡ぐ、というイメージで「Weaving(織る)」というタイトルのシリーズにしています。

渡辺:

ありがとうございます。今回は、私たちの制作発表展ですが、この貴重な機会をいただいたので、宇多村さんと私がなぜこの企画を立ち上げたのか、その経緯を簡単にお話しさせていただきます。

この物語の始まりは、2023年1月21日、私の誕生日でした。アメリカ人の友人レベッカから、「今メキシコのオアハカに住んでいるから、遊びにおいで。この街は『死者の日』で有名だから、その日に合わせて来たらいいよ」と誘われたのがきっかけです。

実を言うと、ユーラシアの歴史を研究している私は、メキシコにはそれほど興味がありませんでした。友人に誘われたこと自体は嬉しかったものの、正直なところ、それほど気が乗らない気持ちもありました。

それから2ヶ月後の2023年3月下旬、私は横浜のアートフェアで、偶然にも久しぶりに宇多村さんと再会しました。そのとき、彼女のご主人が亡くなったばかりだということを知りました。食事をしながら話をする中で、「せっかくのご縁だから、定期的にZoomで話しましょう」となり、それから2〜3ヶ月ごとにオンラインで対話を重ねるようになりました。

その後、2023年10月に私は結婚しました。そして、その瞬間に本能的な感情が湧き上がりました。私は父との関係があまり良くなかったのですが、結婚という人生の大きな節目に、なぜか「亡くなった父に報告したい」という強い思いが込み上げてきたのです。そこで、ふとレベッカのことを思い出し、「もしかしたら、メキシコ・オアハカの『死者の日』に行けば、父と対話できるかもしれない」と考えました。

こうして、オアハカを訪れ、祭壇を作り、亡き父と語り合うという試みをしました。それが、今回の映像作品『Meeting My Dead Father in Oaxaca, Mexico』へと繋がっています。

少し話が前後しますが、宇多村さんと横浜で再会した際、彼女はちょうどオアハカを訪れていたことを話してくれました。その訪問から2日後、突然、彼女のご主人が亡くなられたと知り、私の中でも大きな衝撃として残りました。その後、10月に私が結婚し、11月にオアハカでの出来事を経験しましたが、その体験を自分の中で消化するのに時間がかかり、映像作品の編集にはかなりの時間を要しました。

2024年の2〜3月頃になり、ようやく『Meeting My Dead Father in Oaxaca, Mexico』のラフカットを仕上げました。その際、宇多村さんに「こんな作品を作っているよ」と伝えたところ、彼女もほぼ同じ時期に『Fate of Love』のラフカットを完成させていました。お互いに作品のテーマや雰囲気が非常に似ていると感じ、「何か一緒にできたらいいね」と話していました。

ちょうどそのタイミングで、4月30日に文化庁メディア芸術祭の支援公募がありました。私は、「宇多村さんと一緒に『死者に向けた上映会』を企画してみないか?」と提案し、そこから今回の『Good Mourning』の企画が生まれました。

この展示企画を共に進める中で、特に強く印象に残った出来事があります。それは、夫を亡くし深い喪失の中にいた宇多村さんが、作品の制作を通じて、次第に蘇るように変化していく姿を目の当たりにしたことです。そのプロセスを目の当たりにしたことは、私にとって非常に印象的でした。

芸術には人を癒す力がある — それは鑑賞者にとってだけでなく、作品を生み出す芸術家自身にも作用するのだと、改めて実感しました。制作の過程そのものが、喪失と向き合い、新たな形で関係を結び直すための行為であり、宇多村さんがその中で再び息を吹き返していく様子を見ながら、芸術の本質的な力を強く感じたのです。

ここから先は、宇多村さんご自身の言葉で、作品を制作する中での体験や、現在考えていることをお話しいただければと思います。

宇多村:

そうですね。渡辺さんからご紹介がありましたが、まずは、なぜ私がこの映像作品『Fate of Love』を制作したのかについてお話ししたいと思います。

私はこれまでの活動を通して、一貫したテーマを追いかけてきました。それは、近代が齎したもの、そしてその過程で排除され、消えていったもの。同時に、新たに構築されてきたもの — エネルギーやテクノロジー、さらには持続可能な地球との共存のあり方といった問題です。こうした関心を持ち続けながら作品を作ってきましたが、『Fate of Love』は、これまでの作品とは少し異なります。

この作品は、私自身の近親者の死という個人的な出来事を通じて生まれました。しかし、その経験を通して、改めて「なぜ芸術が私にとって必要だったのか」を考えることになりました。

私は突然、「喪」という空間に投げ込まれました。もし日本に住んでいて、伝統的なお葬式という儀式を経験していたら、おそらくこの作品は生まれなかったかもしれません。しかし、私はアメリカで暮らしており、そこで夫の死を迎えました。そんな状況の中で、自分の中にある文化的な記憶 — 「どのように送り出したいか」という感覚が呼び起こされたのです。

たとえば、日本では四十九日という節目があります。本来なら僧侶が来て読経するような場面ですが、私はその日に何かしたい、何か特別な形で夫を送り出したい、という強い衝動を抱きました。そして、その象徴として私が選んだのが「カラマツの木」でした。

私が住む町を見下ろす丘の頂上に、一本のヨーロッパカラマツ(ヨーロピアン・ラーチ・ツリー)がありました。夫と私はドイツで出会ったこともあり、その木に強い繋がりを感じました。後に知ったのですが、カラマツは多くの文化において「母性愛」や「苦難を乗り越える力」の象徴とされています。

私はその根元に、息子の出産時に保存しておいた胎盤と彼の髪の毛を埋めました。それは直観的な行為でしたが、「死は終わりではなく、別の命へと受け継がれていく」という象徴的な意味を持っていました。その木は今も生き続け、私の生活の中で大きな支えとなっています。私はよくその周りをマラソンしていますが、走るたびに木の存在が励みになりました。

そんな経験を経て、ニューヨークを拠点にするTempfileという映像コレクティブへの参加を招待され、映像作品を作る機会に出会った時、私は夫の音楽とコラボレーションしたいと考えました。そこで彼のハードドライブを探していると、ベルリン時代に作曲した『Love of Fate(運命の愛)』という曲を見つけました。それまで私はこの曲の存在を知りませんでした。そして、そのタイトルの横には「2015-」と記されていました。「から」と書かれ、終わりがない — まるで未完のまま、続いているようでした。

その瞬間、まるで彼に肩を叩かれ、招待を受けたような気がしました。そこから、この映像作品『Fate of Love』の制作が始まりました。またこの作品を制作した後に、私の父がこの曲のタイトルは、「運命への愛」という意味だったのではないか、と伝えてくれたときにハッとしました。私はずっと彼が自分でもおそらく予期しなかった急な死の訪れをどのように受け止めていたのだろうと感じていたのですが、それを聞いて何かが軽くなる心持ちがしました。

飯岡:

改めて本日はお招きをいただきありがとうございます、キュレーターの飯岡陸と申します。少しずつ質問していこうと思うんですが、宇多村さんがハードドライブから見つけた『Love of Fate』はフィリップス氏が宇多村さんと出会った直後に制作したものだったんですよね。

宇多村:

そうですね。私たちは2014年に出会いました。

この曲を初めて聞いたとき、私は強い衝撃を受けました。というのも、この曲の時間の現れ方にはいくつもの層があり、それらの異なる時間がずれたり重なり合ったりしながら、円環を描くように出会い、離れ、また出会い、巡っていく — そんな感覚を強く持ったからです。

特に、大切な人が亡くなった後、失ったことでその存在がより鮮明になり、輪郭を帯びてくることがあります。一緒にいた時には分からなかったことが見えてきたり、むしろ以前よりも近くに感じられたり。そんな感覚が私の中で強まる中で、「是非この音楽と共に映像作品を作りたい」と思いました。

この作品には、どこか「鏡」のような要素があります。『Fate of Love』というタイトルも、渡辺さんと話している中で生まれました。渡辺さんが「鏡みたいだね」と言ったことから、原曲のタイトル『Love of Fate(運命の愛)』を鏡像のように反転させて『Fate of Love(愛の運命)』と名付けました。

このタイトルには、「人はこの世を去る時に、愛する者と別れなければならない」という普遍的なテーマが込められています。現在の世界では、戦争や災害などによって、多くの人が突然、大切な人と引き裂かれる現実があります。そうした状況の中で、「愛と別れ」について改めて深く考えたいと思いました。

オアハカの民族植物園を今回のプロジェクトの場所に選んだのも、そうした思索を包んでくれる場所ではないか、と感じたからです。と関わっています。私は展覧会のためにメキシコを訪れている最中に夫を亡くしました。メキシコは私にとって、「別離の地」で、当初は、再びオアハカを訪れることに対して戸惑いもありましたが、渡辺さんが背中を押してくれたこともあり、「行ってみたらどんな気持ちになるのだろう」と思いながら向かいました。

実際に訪れたオアハカの街は、驚くほど祝祭的で明るい雰囲気でした。日本のお盆のような静かな弔いの場とは全く違い、まるで亡くなった人がすぐそばにいるような感覚を覚えました。さらに、故人について冗談を飛ばし合うような、乾いた明るさがありました。それは決して「死を軽んじる」という意味ではなく、むしろ「死を日常の延長として受け入れる」という文化的な姿勢なのだと感じました。

この体験は私にとって大きなインスピレーションとなり、「もう一度、生まれ変わる」という感覚をもたらしました。先ほどご覧いただいたスクリーニングの前に行ったソロパフォーマンスも、夫の音楽と共に行ったものでした。ご覧いただいたパフォーマンスの映像は太鼓と私の声のみで、音楽は含まれていませんでしたが、私の中では「生まれ変わる」という意識が強く宿っていました。

今回はメディア芸術祭という場でもあるので、メディアアートの観点からも、この作品について振り返りたいと思います。特に、ナムジュン・パイクが行ったサテライトパフォーマンスと音の関係について考えながら、もう一度この作品を見つめ直しているところです。

この経験を通して感じたこと、そして今考えていることを、少し皆さんとシェアしたいと思います。

渡辺:

宇多村さんが、「渡辺さん!私音楽が降りてきた」って言ってくれた話を、ちょっとしません?

宇多村:

そうですね。とても不思議なことなのですが、夫が亡くなってから、私の聴覚が非常に敏感になったんです。これは本当にすぐ直後から感じていました。例えば、お風呂に浸かって、水の中に耳を沈め、じっとその音を聴く — そんなことを繰り返していました。まるでロバートがしそうなことを、自分が無意識のうちにしているような感覚がありました。

それと同時に、音への感受性がさらに研ぎ澄まされていきました。音が単なる響きではなく、メロディのように聞こえるようになったり、視覚的にもさまざまなものが以前よりも鮮明に感じられるようになったり。これは、絵を描き始めた時期とも重なっていて、私自身の感覚が大きく変わっていくのを実感しました。

映像の中でハミングをしているシーンがありますが、あれは「メロディを歌う」という意識で歌っていたわけではなく、むしろ「その場の音を聴きながら、自然と声が出る」という状態に近いものでした。植物園の植物や木々、そしてその場にいる人々の存在を感じながら発声することで自分の身体と空間が一体となっていくような、そんな感覚がありました。

いわゆる「音楽を作る」というよりは、「感覚を呼び覚ます」「場と一体になる」ための行為に近かったのだと思います。映像の全体構成も、そうした感覚的なアプローチが大きく影響しています。

そして、私が経験した「太陽のエクリプス」…(渡辺の方を見る)

渡辺:

日本語だと「皆既日食」ですね。

宇多村:

そうですね。私は、太陽のエクリプスを体験した時に、言葉にならない絶対的な時間の不可逆性を感じました。それまでは、「どうして?」と問い続ける時間が続いていて、「これは、なぜ起きたのか?」と延々ともがいていました。しかし、その時、圧倒的な惑星レベルの動きを目の当たりにし、光が暗くなり、鳥たちが静かになり、そして再び光が開く瞬間を迎えた時、言葉にはならないけれど、私はそれを受け入れたのだと思います。全身で何かを感じ取った瞬間でした。

映像制作では、常に一歩引いて全体を見なければ編集ができません。全体が見えてこないと、どこから手をつけるかすらわからないのです。しかし、このエクリプスの体験を通じて、私はようやくスタートを切ることができました。編集で映像を繋げていくうちに、映像と彼の音楽がすべてシンクロし、まるで対話をしているかのように、音の流れと映像がぴったりと重なっていく不思議な感覚を覚えました。

映像の後半では、私が夫が亡き後に発見した、彼のみた「夢」を描いた詩のシーンが登場します。彼はかつて「月が自分の眼球を舐めた夢を見た」と語っていたことがありました。その詩の最後には、「自分は恐れずにこの世を去ることを学べる気がする」と記されていました。その後の最後のシーンには、ナイアガラ川の映像を入れ、最終的に「私は、あなたと私をつなぐ言葉をつむぐ」というシーンで締めくくりました。このあなた、とは、色々な人が心の中で感じる亡き故人との結びつきをイメージしています。

この作品は、私にとって「コレクティング・タイム」に繋がる序章のようなものです。近親者との別離によって、痛みを抱えることは、別のレベルで誰かと繋がることでもあると私は感じていて、人の存在が開かれるような感覚があります。言葉を紡ぐことで、この世にいない人たちも生き続ける。それは同時に、生きている私たちをも繋ぐ言葉となるのです。

現在、人種や国境、私たちを隔てるさまざまな壁がある中で、人間が一度しか経験しない「生」とは何なのか—それをもう一度考える出発点となる作品にしたいと考えました。この映像は、その問いに向き合うためのひとつの形です。

飯岡:

ありがとうございます。「生と死」というテーマは、極めて個人的な経験でありながら、同時にすべての人が避けることのできない普遍的なものでもあります。特に親密な相手の死というものは、他の人とは簡単に共有できないような深い喪失感を伴うものですが、一方で、私たち誰しもに必ず死が平等に訪れます。このプロジェクトはそうした個別性と普遍性の間にある難しさに触れるものだったと受け止めています。

また、今回は配信という形で作品を発表され、さらにパフォーマンスも行われたということで、異なるメディアを通じた試みがなされました。映像作品としての『Meeting My Dead Father in Oaxaca, Mexico』『Fate of Love』、そして洞窟で死者に向けて行われた上映やパフォーマンスというリアルな身体性を伴う表現、それぞれがどのように関係し、またどのような影響を与え合ったのか。実際に取り組まれてみてのご経験や、お感じになったことがあればお聞かせいただければと思います。

渡辺:

私は今回、配信を受ける側として、島根県の出雲にある「猪目洞窟」という日本遺産に指定されている遺跡に行きました。そこはとにかく僻地で、当日は大雨で、本当に配信ができるのかギリギリの状況でした。

初めてその洞窟を訪れたとき、正直「ここに入ってもいいのかな?」と思うほど、不気味な場所でした。というのも、そこは弥生時代の人骨が発掘された墓地で、現在は遺跡として指定されているんです。でも、しばらく滞在しているうちに、だんだんと洞窟に対する愛着が湧いてきました。洞窟の中から、みんなでかがんで映像を鑑賞していると、「昔の人もこうやってこの洞窟で暮らしていたんじゃないかな?」という気分になってきて、帰る頃にはすっかり馴染んでしまっていたのが面白い体験でした。

その出雲会場で、宇多村さんのメキシコでのパフォーマンス映像を流したのですが、スペイン語が聞こえてきた瞬間に、まるで現地にいるような臨場感がありました。「死者の日」というのはまさに「お祭り」で、現地ではロケット花火がバンバン鳴り響いているんです。映像の中でも、定期的に「バン!バン!」と花火の音が聞こえてきて、その音を聞くたびに「ああ、今まさにあの場所で何かが起こっているんだな」と感じられて、すごくライブ感がありました。そういう意味で、映像と実際の場がリンクするような不思議な体験ができたと思います。

宇多村:

そうですね、本当に今回のプロジェクトではいろいろなシンクロがあって。特に、花火が鳴っていたタイミングで、「インスピレーション」という言葉を引いた方がいて、その方が「インスピレーションというのは、自分が予期しない形で、それを超えるものをもたらすもの」だと話していたんです。その言葉が、まさにその場にふさわしいものでした。

また「死者の日」という特別な日に行ったからこそ、聞こえてきた言葉や生まれた対話があったと思います。映像とパフォーマンスを通じて、こんなにも親密なことをシェアしたことに対して、参加者の皆さんが涙ながらに感じ取ってくれたのも印象的でした。今回は美術館やギャラリーといった、いわゆるフレームのある空間ではなく、開かれた場でこの試みを行ったので、純粋に人と人が一つの空間をシェアできたということ自体が、とても特別な体験になったと感じています。

飯岡:

アーティストという在り方に本来備わっているかもしれませんが、宇多村さんご自身は特に、さまざまな偶然の導きに身を委ねながら、自らの存在を通して世界の成り立ちや周囲の環境を自分というメディウムを通して別の形で作品として表出させる、そういった制作を探求されているように思います。

宇多村:

そうですね、冒頭でなぜオアハカ民族植物園に選んだかというお話がありましたが、2021年に制作した父の回顧録をベースにした映像作品「湧き水と断層と身体」でも、家族という感情を、種を超えた形で拡張することはできるだろうか、映像を紡ぐことでその感情を呼び起こすことができるだろうか、という問いがありました。前半の映像は父の回顧録による一人称の語りなのですが、父の肖像をシルバーリボンがたなびく木として描きました。最初のシーンはこの木が幼少期を語るように始まり、また前半の映像のラストシーンは、私がシルバーリボンを持って雪が積もり氷った水の上を歩きながらこの木に出会いにいく瞬間を上空から見渡す映像で終わります。今回の映像作品でも、私がカラマツの木の根本に夫の髪を包んだプラセンタ(胎盤)を埋めた儀式がもとになっています。私にとって木は時間を内包する存在で、生きる力強さを教えてくれるとても大切な存在です。木は時間を生き、また日食は時間の絶対的な不可逆性を世界とともに見せ、その絶対性に平伏す、強烈な体験でした。

また、「メディア」という言葉について、今回のプロジェクトを通じて改めて考えさせられることが多くありました。メディアと聞くと、パソコンやテクノロジーといった、ある種の世界共通言語のようなものを思い浮かべますが、同時にそれが地域性や場所性、時間性を均質化してしまった現実もあります。ソーシャルメディアの発達によって、どこにいても特定の時空間にアクセスできる時代になった一方で、私たちが生きる時間や場所の固有性が失われつつあるのではないか、という問いが浮かびました。

「喪」と空間を考えたときに、自分の中から自然と湧き出てくる「死者をこのように見送りたい」という感覚は、日本における土着的な感覚を記憶するものだったのではないかと思います。例えば、お経を聞きたいと感じることも、自分でも驚くほど自然な反応でした。死者をどう送るかという行為には、その土地ごとの文化的な特色や感性が色濃く表れるものですが、それは宗教的な枠組みを超えて、確実に受け継がれてきた何かがある証でもあると感じます。美術やアートが持つ本質的な役割も、宗教がかつて担っていたように、祈りとして形を生み出し、探る行為そのものではないかと考えています。

また、「メディア」という言葉の語源である「メディウム」、すなわち「間に立って媒介するもの」という意味を考えると、現代の「ツール」としてのメディアとは異なる、より古来の儀式や時空間を指す概念が含まれていたのではないかと思います。

この話とは少し異なるかもしれませんが、科学の領域、特に量子力学の分野では、こうした概念と通じる部分があると感じています。例えば「量子のもつれ」のように、二つの量子がペアになって回転しており、片方が動きを止めると、離れた場所にあるもう片方も同時に動きを止めるといった現象があります。これを考えた時に、自分の中で何かが確実に止まったという感覚のあった、自分自身の体験を考えざるを得ませんでした。

また、「量子の重ね合わせ」という概念を考えるとき、生と死が同時に存在しているような状態、つまり、現実の物理的な世界が半分になり、それ以外の感覚が強く入り込んでくる、そうした体験とも重なっているように思います。

さらに、量子力学のヒュー・エヴェレット三世が提案している「他世界解釈」という理論では、仏教の多元宇宙のような世界観が展開されていて、観察者の存在がその状態を決定するとされています。これはアートにおける鑑賞者との関係性にも通じるものがあり、例えば儀式やパフォーマンスにおいて、演者やパフォーマーは媒介者となり、観る側の存在によって作品が成り立つ、という構造と似ているのです。つまり、一人でパフォーマンスを行っていても何かが足りず、観客がいることで初めて完結する—そうした関係性が、非常に興味深いと感じています。

飯岡:

渡辺さんが専門としているナムジュン・パイクとヨーゼフ・ボイスは、まさにメディアの霊媒的な側面を探求し、制作を続けていた二人のアーティストだと思います。今の宇多村さんの発言を受けて、ご自身の視点からの言葉があれば、お聞かせいただるでしょうか?

渡辺:

私はナムジュン・パイクの教え子を自称しているのですが、彼と並んで重要な存在であるヨーゼフ・ボイスの代表作に『死んだウサギに絵を説明する方法』という作品があります。これは、ボイスが死んだウサギを抱きながら絵画を説明するというパフォーマンス作品なのですが、今回のプロジェクトを通して、私は基本的に同じことをやっているのではないかと感じました。つまり、死者という、視覚を持たない存在に対して上映会を行うという試みです。

「メディウム」という点について、私は宇多村さんとは少し異なる考えを持っています。私は、私たち自身、すなわち肉体を持って生まれた存在そのものが「ミディアム」なのではないかと考えています。私たちは五感を持って生まれ、それを通じて世界を知覚します。しかし、ヨーゼフ・ボイスが強調していたのは「直観(intuition)」の重要性です。彼は単に「直観が重要だ」と言うだけでなく、その鍛え方についても言及していました。それは、一つは瞑想をすること、もう一つは優れた芸術作品に触れることだと。つまり、五感を超えた第六感を鍛えることが大切だと説いていたのです。

今回のプロジェクトとは別に、私は戦没者供養の活動も行っており、沖縄やシベリアなど、戦争で命を落とした人々の近くに赴くことがあります。そこで、肉体を持たない存在からの働きかけを感じるような、オカルト的とも言える体験を何度かしてきました。そうした経験から考えると、今回、肉体を持たない存在に向けた上映会を行い、自分自身が洞窟の中で映像を観たときに、「もし彼らがこの物質世界を見ようとするのであれば、こうした現象が起こっているのかもしれない」と感じました。

まるで今まで使ったことのない感覚や筋肉を使うような感覚になり、極めて実験的な試みだったとは思いますが、やってよかったと強く感じています。

飯岡:

もう一つテクノロジーとスピリチュアリティの関係についても触れておきたいと思います。というのも例えばパーソナルコンピュータ産業の黎明期をふりかえってみれば、ヒッピー文化やスピリチュアリティとの強い親和性があることが分かるはずです。こうした文化的背景から実はメディアテクノロジーとスピリチュアリティは相性がよく、またそれは全体主義や、他者を支配するといった方向に向かう危うさを持っています。

こうした背景の中で、このプロジェクトがテクノロジーとスピリチュアリティをどのように結びつけようとしているのか、それをどのような態度で進めているのかを、改めてお二人にお伺いしたいと思います。

宇多村:

そうですね、このプロジェクトをどのように伝えるか、特にその言葉選びが非常に重要だと感じています。それ自体が一つのエクササイズだと思っていて、特にこのプロジェクトにおける均質性、すなわち地球全体を覆い尽くすようなメディアの性質と、土着性—その場所にしか存在しないヴァナキュラーなものとの対話を、どうやって可能にするのかという点が、私の中で一つの大きなテーマです。

では、どのような形でその対話が成立するのか、という問いに対して、ひとつは「その場所に行かないと分からない」という経験があるのかもしれません。全ての情報を手に入れられるようになった現代社会で、実際に経験することの重要性という点です。さらに、人工知能の進展を踏まえたときに、知識や意味、情報、という以外に極めて人間的な体験とはどういったものか、何が人間を形性するのか、それに対してどう向き合うべきかという問題もあると思います。

そして、スピリチュアリティという言葉に対しては、少し距離を置きたいという思いがあります。サイケデリック文化や歴史的背景の中で、スピリチュアリティという言葉に対して私たちがすでに持っている潜在的な態度や先入観が、特に生と死に関して強く根付いているように感じます。

こうした問題を、今後の新たな人間のあり方にどう活かしていくべきか、そして世界をどう見つめ直すか、知識とは何かを再定義する上で、言葉を選んで、語り直す必要があると考えています。

例えば、科学で言うところの「量子」という言葉は、ただの一つの言葉に過ぎませんが、それをどう解釈し、どのように語り直すのか。科学は意志の問題を扱うことができませんが、量子、意識、自由意思に関する問題は、民族学やサイエンス、アート、宗教学を横断的に扱いながら、再考するべきだと思います。

渡辺さんの言うように、直感の領域、私たちが自分の考えだと思っていることは、果たして本当に「私」という存在から生まれたものなのか、様々な次元の関係性の中で生まれているのではないか、その根源的な問い直しが必要だと感じます。そうした視点から、非常に丁寧に言葉を扱わなければならないし、逆に言うと、当たり前だと思っていることを再考させてくれる言葉は何なのか、その点もこのプロジェクトにおいて改めて考え直す必要があると思っています。

渡辺:

スピリチュアリティという言葉を聞いて思い出すのは、ダライ・ラマの言葉です。ある時、彼が『スピリチュアリティとは何ですか?』という質問に対して、『あなたが良いことをすると、誰かに良いことが返ってくるということです』と答えたんですね。その上で、彼は『それは証明することができません』とも付け加えました。でも、皆さんもそういった経験をしたことがあるのではないでしょうか?ダライ・ラマはさらに、目に見えない出来事の重要性を説きたかったとも語っていました。

同時に、スピリチュアリティには、かなりの危うさがあります。例えば、信仰宗教やカルト、そして日本で言えばオウム事件のような問題がそれです。そうしたものに簡単に陥ってしまう危険があるということを忘れてはなりません。逆に、近代的な価値観が行き過ぎると、目に見えないもの、例えば『死者』などを『存在しないもの』として簡単に切り捨ててしまうことになります。

今回、配信をしていた際に、アーティストの森村泰昌さんから非常に嬉しい反応をいただきました。彼は、「渡辺さんは死者に向けての企画をやった」ということを、高く評価してくださったんですね。近代社会、特に近代美術は、マテリアリズムと生きている人を前提として、ホワイトキューブ空間という、極めて狭い前提を想定した時点で、それを乗り越えることが難しくなってしまった、これは非常に根源的な問いなので、乗り越えることは難しいけれど、渡辺さんがそれを愚直にやっていることが素晴らしいと、森村さんはコメントしてくださり、非常に嬉しく感じました。

宇多村:

最後に、もう一つ加えさせていただいてもよろしいでしょうか?

改めて、どのような言葉を選ぶかという点についてですが、森村さんがおっしゃったように、行為や空間、意識の流れが失われつつあるという現代の状況を考えたとき、私が個人的に強く感じたのは『祈り』という行為が徐々に無くなって来ているということです。私が最初に夫の危篤の知らせを受けたとき、何よりも反射的に始めたのは『祈り』だったんです。もうどうしようもない状況に直面したときに、祈り始めたという経験。それは、考えることとかではなく、そういう…

渡辺:

藁をも掴む、みたいな状態ですね。

宇多村:

そうですね。今、世界では解決が見出せないような状況が多くあります。知識や考えることでは対処できない時、やはり『祈り』には何かを変える力があると感じます。それは必ずしも現象的に変わるという意味ではなく、生きる力、存在する力としての側面です。ただ、そのような動作、行為自体がどんどん失われてきているのを感じます。そのことを、オアハカで実際に見せてもらった経験があったので、それを最後に付け加えさせて頂きます。

渡辺:

それを言い換えると、例えば供養というのは死者の安寧を願う行為ですが、実際には死者に直接働きかけているわけではなく、むしろ私たち自身の内面を変えることによって、そこから見える世界が変わって行く、ということもあるのではないでしょうか。つまり、祈りという行為自体が、自分自身に作用することによって、私という主体から眺める世界が変わり、その結果、世界が変わっていくということだと思います。

宇多村:

うん、そうですね。はい。

飯岡:

ありがとうございました。今回のトークイベントは時間が限られているのですが、最後に会場の皆さん、またインターネット配信をご覧になっている方々からの質問を受け付けたいと思います。どなたか、ご質問があればお聞かせください。

質問者1:

あまり抽象的な話を聞く機会が無かったので、とても楽しく、そして心に響くお話でした。せっかくなので、質問をさせていただきます。

祈りについてお話がありましたが、最終的に祈ることが浮かんで、祈るしか無かったので、それを選択されたという話だったと思います。そして、その「祈り」という行為が、自分の人生の中で失われているというお話もありました。その場合、もしも「祈り」という概念に出会っていなかったとしたら、「祈る」という行為そのものが自分の中に存在しなかった場合、どうなったとお考えになるでしょうか?自然に祈りが湧き上がったということだったと思うのですが…

渡辺:

踊る、とか?(笑)

質問者1:

その「自然と出てきた」という部分が、今までの経験の中で培われてきた「祈り」の概念から出てきたものなのか、それとも、そういった概念に触れていなくても、「祈り」というものが自分の中で自然に起きたのか、その点について少し興味があります。

宇多村:

とても興味深いご質問、ありがとうございます。そうですね、作品の中でもそのシーンについて扱っていますが、振り返ってみると、実は「祈る」という行為に至る前に、おそらく現実や未来に作用する方法として、まず自分の中でビジュアライゼーション、つまり視覚的なイメージを脳内で作り上げることをしていたんです。映像作品の中でも扱っているのですが、目を閉じて、夫に想いを馳せた時、暗闇の中で遠くへ行くような夫の姿を見たのです。

渡辺:

それはビジョンとして見えて来たっていうことですか?

宇多村:

そうですね、そして地面に手と頭をつけて祈り始めるわけですが、その時の祈りというのは、言葉で『お願いします』というものではなくて、むしろ夫が離れていくのを感じ、それを止めようとする感覚でした。具体的には、自分の子宮のような感覚で彼を包んで、それをとにかく止めようとしていたのです。生の世界に戻そうとするような感覚でしたが、それは言葉で表現するのが難しい世界です。その途中で、こっちを振り返るのだけれど、また向こうへ行ってしまう、という状況がありました。これはかなり視覚的な体験だったと思います。だからこそ、その後に「祈り」が来たのかもしれません。気がつくと、道行く女性の方に大丈夫?と心配そうに声をかけられました。今振り返ってみると、割と状況的なものだったのかなと感じます。切迫した状況の中、逆に私が通行人の方から祈りを捧げられる、という状況もありました。未だ何が起きたのか、状況を信じられない私に、祈りながら私がバスに乗る姿を見送ってくれた通行人の方、それは忘れられない光景です。

渡辺:

今、宇多村さんのお話を聞きながら、私と宇多村さんが初めて出会った2023年3月、横浜でお会いした時に宇多村さんが私に話してくれた内容の中で特に印象的だったものを思い出しました。

宇多村さんは、夫が亡くなる2日前にオアハカの町にいて、モンテ・アルバンという世界遺産の遺跡の大階段を訪ねた時 ― そこは、かつて競技で勝った者が生贄として神に捧げられ、心臓をえぐられた場所でもあるのですが、その場所で、人体が崩れ落ちるビジョンを見たのですよね?

宇多村:

そうですね。その遺跡の一番上に登った時、何というか、幻視というか、傷ついた体が、どんどん階段のような所から崩れ落ちていくビジョンを見たのです。それを見た時に、あれ?と思って、もしかしたらこれは、当時の生贄の儀式や、太陽神に捧げられた何かを見てしまったのではないか、という気がしたのです。その後、時系列を追ってみると、その日の当日、実は夫の体調がおかしくなっていたということがあって、その話を渡辺さんにしました。

渡辺:

今、宇多村さんのお話を伺いながら、思い出したことがあります。ナム・ジュン・パイクのアシスタントを務めていたアーティストのインゴ・ギュンターが、「僕が読んで面白かった本」と言って話してくれたエピソードです。

冷戦期のアメリカで行われた実験なのですが、親ウサギと子ウサギを離して飼育し、数千キロ離れた場所で子ウサギを殺すと、遠くにいる親ウサギが異常行動を示したという結果が得られたそうです。この実験から、アメリカはテレパシーの技術を応用して、新たな通信技術を開発しようとしていた——そんな話をインゴがしてくれました。

このような現象は、私たちの目には見えない領域の話ではありますが、確かに存在するのではないかと感じます。それを「スピリチュアル」と一括りにしてしまうこともできますが、実は科学との相性が非常に良い領域なのではないかとも思うのです。

重要なのは、宇多村さんのような体験をどう丁寧に拾い上げていくかではないでしょうか。それを定量化できるかどうかは別として、芸術家としては、こうした経験や感覚をどのように扱い、表現していくのかが非常に大切だと考えています。私は直観的に、それが重要なことだと感じて、動いています。

飯岡:

別の方からも質問を受け付けたいのですが、いかがでしょうか?

質問者2:

少し考えながら聞いていたのですけれど、私たちが分からないこと、未知のことというのは、いつも祈りと関係しているような気がします。

例えば、研究者が「この研究は成功して欲しい」と祈るように、私たちは日常的に、何かを選ぶ時も、祈りに似た感覚が働いているのではないかと思います。私たちが普段、今日何を着ようかと選ぶことも、科学的な分析ではなく、祈りと同じ感覚があるのではないかと感じます。つまり、選ぶことや分からないことに直面することが、人間に備わっている根源的な感覚なのではないかと思ったのです。

今、AIの時代になって、AIはそれを数字で分析できるかもしれませんが、その根底には人間的な部分があって、選択し、苦しむというところにこそ本当の人間らしさがあるのではないかと感じています。

デカルトの「我思う、故に我あり」という言葉に似て、「我選ぶ、故に我あり」、「我祈る、故に我あり」という感覚が、実は人間の根源的な部分であり、美術の根源的な部分もそこにあるのではないかと。論理的に『美術はこうあるべきだ』と教えることが、逆にその本質を削ってしまっている気がします。今、ふとここで運命的に選ばれてきたような気がして、とても大切な部分だと感じました。

少し質問というよりは意見になってしまいましたが、このことについて何かお考えがあれば、お聞かせいただければと思います。

渡辺:

それを言い換えると、デカルトの「コギト」のように、「我思う」という行為が存在の根拠になっている、ということですね。つまり、考える「私」というフィクションが、存在そのものになったわけです。逆に言えば、もし『祈る』という地平があるのであれば、「祈る」という行為の背後には、掬い取れない何かがあるのではないかと感じます。

例えば、デカルトの平面を考えると、虚数というものが生まれた時、二乗しないとその座標の表面には現れないという現象がありました。量子力学では、13次元まで存在するということが数学的に証明されているとも言われています。そうなると、13次元などの表記できない次元について考えることは避けられない問題だと思うんです。

質問者2:

祈ること自体が、クリエーションなのではないでしょうか?

渡辺:

ああ、どうでしょう?(宇多村に向かって)

宇多村:

実は今、名古屋のmh PROJECT ノコギリニ という場所で、ロバートと二人展を開催しているのですが、そこで非常に印象的な現象を体験しました。展覧会のタイトルは『愛♾️運命』という、とてもダイレクトなものでした。

その中で、『コレクティング・タイム』という参加型パフォーマンスを日本のお客さんと一緒に行ったのですが、そこで選ばれた言葉 —「愛」「虚空」「不在の在」「幸せ」「運命」 — この順番で言葉が引かれたのですがーが、偶然とは思えないほど、それぞれの言葉を引いた方の人生と深い関係を持っていました。

例えば、「愛」という言葉を引いた方は、あと2ヶ月で出産を控えている女性で、「自分の中でエネルギーが大きく変わっている」と話してくださいました。「不在の在」を引いた方は、7年前に旦那さんを亡くされ、今は旦那さんが自分を大切にしてくれたように、自分自身を大切にすることを学びながら日々を過ごしている、その7年間の経験をシェアしてくださったんです。「虚空」を引いた方は、「何かを成し遂げたいと思いながら努力する、それでもうまくいかないことが多いけれど、種を蒔いた後、全く予期しなかったところから成果が現れることがある。その時、自分とは一体何なのだろう?と感じる」と語っていました。また「運命」を引いた方は、マヤ暦に精通されている方で、この世界に生まれる前に決めた人生の使命を思い出すために開発されたマヤ暦を通して、色々な方に人生の流れを伝えることをされている方でした。

それぞれが引いた言葉が、ただの偶然とは思えないほど、その方自身の経験や人生と強く結びついていて、引かれた言葉の順番やそこから紡ぎ出された言葉が繋がり、何か大きな一つの流れとなって感じられる、そういう瞬間がありました。それは、「祈り」という言葉の先にある、さらに大きな何かへと広がっていくような感覚でした。

祈りという行為は、そうした流れの中の一つの動きに過ぎないかもしれません。しかし、どう感じるか、そしてどうやってそうした出来事を引き起こしていくのか — それが、もしかしたら今の時代、少しずつ制限されてきているのではないかと感じることがあります。

そうした「何かを感じる出来事」を、どのように経験として生み出していくのか。もしかしたら、それこそが芸術ができることの一つなのではないか — そんなことを改めて考えさせられました。

渡辺:

今、「不在の在」の話が出ましたが、それはまさに、戦後の実存主義哲学に通じる部分があると思います。ジャン=ポール・サルトルらが言ったように、「あるはずのものがない」ということによって、不在そのものが逆に存在として現れてくる — その感覚に、私は非常に共感しました。

少し話が逸れるかもしれませんが、現在、私は韓国の作曲家のウォンキさんと一緒に、沖縄で音楽作品を作ろうとしています。彼は、済州島で起こった「四・三事件」の供養のために、ずっとレクレイム(儀式的な詠唱)の作曲を続けているのですが、最近はそれを作りすぎたことによる虚しさを感じている、と話してくれました。

そんなウォンキさんからの依頼で、沖縄戦が終結した6月23日に行われる「ピースウォーク」に参加することになったのですが、これが想像以上に過酷なものでした。ピースウォークでは、摩文仁の丘を最終目的地として、10kmほどの道のりを、太鼓を叩きながら「南無妙法蓮華経」と唱えて歩きます。私は彼に誘われて参加しましたが、炎天下の中での10kmは本当にきつくて……。参加者の多くは20代で、45歳の私には体力的に厳しいものでした。

しかし、なぜこの行進でお題目を唱え続けるのかを知った時、その意味の重さを実感しました。この道には、かつて戦争で亡くなった方々の遺体が長く放置され、その上に米軍が道路を作ってしまった歴史があります。つまり、この行進は供養のために行われているのです。

私は1945年6月23日、つまり沖縄戦が終結したその日の出来事に思いを馳せながら、10kmを歩きました。その時、非常に不思議な感覚が自分の中に湧き上がってきました。実は、私の父は1945年6月24日生まれなのです。その瞬間、私は気づきました。沖縄での死と、私の父の誕生は無関係ではないのではないか。そう考えた時、摩文仁の丘へと逃れてきた沖縄戦の戦没者と、自分自身の繋がりが、身体的に感じられたのです。

この感覚は「祈り」とは直接関係ないかもしれません。しかし、何か深いものが、自分の身体を通して立ち上がってきた——そんな感覚でした。言葉にするのが難しいのですが、とても不思議な体験でした。

飯岡:

時間が押してきていますが、最後に少しお話しさせてください。今回のトークに至るまで、事前に色々とやりとりをさせてもらいました。その中で、宇多村さんから「今回の展示を作品としてどう見ましたか?」と尋ねられたことがありました。それに対して、正直、とても答えるのが難しいと感じました。というのもアーティストの生と作品を切り離さずに、芸術的な評価を下すという以前に、作品がアーティストの思考の延長で「出来てしまう」こことどのように向き合うかということがわたしの関心だからです。

わたしは以前「分水嶺としての現在地」というテキストで宇多村さんの実践について論じていたのですが、その後SNSで宇多村さんが大切なパートナーを亡くしたことを知りました。そして昨年、前勤務先である森美術館で携わっていた展覧会にヨーゼフ・ボイスが東京藝術大学でレクチャーを行なった際に残した黒板が出展されていました。その後東京藝術大学のプログラム内で渡辺さんがそのレクチャーを振り返る講義を行なっていたんですね。それを聴講しに伺ったわたしは、同じく聴講しに来ていた宇多村さんと再会しました。そして講義のあと、3人で中華料理屋に行くことになり、宇多村さんはパートナーの死について心情を打ち明けてくださって、渡辺さんもその応答としてこのプロジェクトの萌芽となるオアハカの「死者の日」の話やご自身の父との関係や、自分が父になろうとしていることをお話くださいました。そうした延長でこのプロジェクトが立ち上がり、地球の真反対の2箇所で行われ、このように振り返る場にいるわけです。

そのうえで聞いてみたいのは、今回の展示を経て、それをどう受け止めるのか。お二人とも、今後の活動のビジョンについて、これまでとは違う形で考え始めているのではないでしょうか?最後に、今の時点でのお考えを聞かせていただければと思います。

渡辺:

私は今、沖縄で音楽作品の制作を進めています。これまで、ヨーゼフ・ボイスやナムジュン・パイクといった、非常に壮大な思考を持つ大芸術家の研究を続けてきました。しかし、その結果として、自分の表現がハイコンテクストになりすぎてしまったという反省もあります。

そこで改めて考えたのは、「すべての人に届く言葉で表現することは可能なのか?」という問いです。その答えを探る中で、従来のホワイトキューブの枠に収まる現代美術ではなく、より多くの人に響く作品を作りたいという思いが強くなりました。今回の沖縄でのプロジェクトは、その新たなチャレンジの一環でもあります。

宇多村:

私のこのプロジェクトも、最初は「個」の視点から始まりました。しかし、次のフェーズとして、アートやサイエンス、民族学、民間伝承、宗教学といった分野と対話しながら、ミクロとマクロの視点を行き来し、より多くの方と議論を深めていきたいと考えています。

こうした対話の機会を増やしていきたいと思う一方で、その場を見つけることの難しさも感じています。

例えば、私が今所属するレンセラー工科大学には、マイクロソフトの量子コンピューターがディスプレイされているのですが、量子力学の研究者の方から説明を聞いて衝撃を受けました。量子観測にはかなりの低温度環境が必要だそうで、量子コンピューター内部の空間は「宇宙で最も冷たい空間」を人工的に作り出しているそうです。そうした極限の環境を人工的に作らなければ、量子の挙動を観測することができない。一方で、アメリカ・アリゾナ州では、先住民族の方々が、ウラン採掘による環境汚染の影響を受けながらも、その現実はほとんど報道されません。

現代のAIテクノロジーや量子コンピューターの発展によって、ますますエネルギー需要が高まる中で、そうした犠牲が生まれている。しかし、それを単純な良い悪いの二元論で語るのではなく、両方の視点から、アート作品を通して対話として考えていくことが重要だと思っています。

私の前作『湧水と断層と身体』でも、そのような「対立するものを両輪で見つめる」ことを意識していました。立場を明確に決めるというよりも、むしろ本来繋がっていないように見える事象をどう結びつけ、考えていくか — そうした視点を持ちながら、今後のプロジェクトを進めていきたいと考えています。

飯岡:

ありがとうございます。最後までご一緒して下さった皆様、ありがとうございました。

渡辺・宇多村:

ありがとうございました。

*この文章は、2025年2月16日に令和6年度文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業成果発表イベントにて開催されたクリエイタートーク:「祈り、芸術、量子空間:生と死を超えて」の内容を再構成したものです。