上映後トーク No.4 【ゲスト:宇治野宗輝】 / 2017.01.21

上映後トーク No.5 【ゲスト:稲葉俊郎】 / 2017.01.24

上映後トーク No.6 【ゲスト:鶴岡真弓】 / 2017.01.30

ゲスト:宇治野宗輝 / 2017年01月21日 @ 渋谷アップリンク

宇治野宗輝Muneteru Ujino

宇治野宗輝Muneteru Ujino1964年東京都生まれ。90年代より「LOVE ARM」シリーズをはじめとするサウンドスカルプチャーの制作と、作品を用いたパフォーマンスを行なう。2004年からは、大量消費社会が急速に拡大した 20世紀以降の「物質世界のリサーチ」として、家電製品や自動車などの日常的なモノと技術を組み合わせた、サウンド/スカルプチャー/パフォーマンスのプ ロジェクト「The Rotators」に取り組んでいる。

宇治野今日はありがとうございます。

渡辺こちらこそ、ありがとうございます。

宇治野そもそも真也くんと会ったのは2010年のベルリンに行く前に仕事を頼まれて、まだ、その時は東京都(歴史文化財団)の人だったんだよね。いきなりなんですけども、映画を観て思い出したのは、ベルリンのどこか外のカフェみたいな所で僕と島袋くんがいて。中年になるにあたって、魂が自動車を運転しているようなものに思えて来た、という話をしたことを思い出した。

渡辺私の方がよく覚えてます。

宇治野そうだよね。

渡辺それは、宇治野さんが「僕は48歳になって、自分の身体が乗り物だということに気づいた」と。それは、車と人間は同じ乗り物で、車の場合は一番最初にダメになるのがライトバルブとタイヤで…。

宇治野ゴムとかの方が先にダメになる。筋肉とか骨格は大丈夫なのに、致命的なことになったりする。それは自動車も人体も同じだ。

渡辺宇治野さんは、タイヤがすり減るように髪の毛も抜け(笑)、目も悪くなった(笑)、自分の身体が乗り物だということに気づいてから、自分の身体をうまく乗りこなせるようになった、という話をしてくださった時に、凄いいいアーティストだな、と思って。

宇治野それで、いきなり顔面麻痺になったり。病院行ったら一番よくあるのが、原因不明のタイプで、それが「ピークになるまでに三日くらいかかって、あとは治るまで三週間ですよ。」とか言われて、その通りだったし、それは配線が壊れたものみたいに、動かなくなったとかね。魂の話は、それを思い出した。

渡辺さらに私は、宇治野さんのせいで、とは言わないんですけど、その話を伺った時は、「ふーん、そうか」と思いました。

その数日後のことです。宇治野さんの身体に宇治野さんの魂が乗っているとしましょう、それで、渡辺真也の身体に渡辺真也の魂が乗っているとしましょう、そしたら、私の魂は宇治野さんの身体が知覚したものを認識することが可能か、ということに興味が湧いたんですよ。可能かな?それはどうやったら可能かな?というのを夜に考えていたんですね。そしたら呼吸できなくなっていたんですよ。それで、自分の意識主体のようなものが自分の肉体から抜け出そうという感覚に襲われて、ものすごい恐怖だったんですよ。

結局それで帰って来れたのですが、物凄い感動と震えと恐怖でした。その時に一番よく覚えているのが、聴覚が一番最初に復活したことです。当時ルームメイトがいたんですが、ルームメイトとルームメイトのボーイフレンドがキッチンで話している声が聞こえた時に、ああ、俺、まだ生きてる、と思ったんですね。その直後に私は歩けなくなっちゃって、ベルリンに入院して。それこの映画のクリス・マルケルの話と繋がって来るんです。もし興味がある人がいれば、「渡辺真也 入院体験」でググれば、その時重要な体験をしたと思って書いたものを全部読むことができます。どういう症状だったのかというのを。それは、この映画を作る上で非常に有益な体験でした。人間の身体ってこうなっているんだな、というのが、非常によく分かるようになりました。…宇治野さんのせいで(笑)。まあ、お陰、ですね。

宇治野僕自身は、アーティストですと言って、いろいろやっているんですけれども、ちょうど今度二月にアンスティチュ・フランセ東京(元日仏学院)で展示をすることに誘われて、そのタイトルが「欲望する機械」。つまり、メイン・イシューはロボットと恋愛をするとか、そういう今の最先端のことだったんですけれども。僕の作品はそういうものではないので、作品紹介の文章には「かつて自分は消費社会に全ての欲望をコントロールされている消費者でした」と書いて、つまり、消費社会のシステムを機械と考えるならば、僕自身がその機械の一部で、つまり僕が欲望する機械だ、と。それで、それじゃいけない、と思って、21世紀になって人間性を回復するためにアーティストになりました、と書いたんですね。そして、まさに人間性を回復するためにアーティストになって、物質と人間の身体を使うセラピーをやって、今ちょっと効果があったとこなんですよ、という話を書きました。それはちょっと、ボイスのような芸術的創作が入っているんですけれども、でもまあ、概ねそうで。

宇治野それに真也くんがセラピストのようになって、こういうタイミングでこういうことを考えさせられたり。この間も、彼はちょうどナムジュン・パイクの展覧会をワタリウム美術館でやっていて、そこでレクチャーをせよ、と君に言われて。それは何故かというと、僕の両親、母は満州生まれで、僕の父は陸軍で満州にいて、そこで結婚してるんですね。母は生まれてから20歳くらいまで満州にいて、一生ここで生まれてここで死ぬと思っていた人だった。あとはナムジュン・パイク・アートセンターで三回僕は展示をしていた。ベルリンのギャラリーでやっていたり、ということで、それを「繋げて話せ」と言われて。自分のプライベートなことを直接的に、自伝を書くようにはしたことがなかったので、どこまでがプライベートで、どこまでがパブリックなんだ、というのをすごく悩んで。でもそういった人間的なセラピーの一環としてね。魂であるとか、そういうことも時々セラピストのように「どうですか調子は?」と言われてやっているような感じなんですよ。

渡辺一つ、プライベートについて。今、パブリックとプライベートという話がありましたけど。私もそれでだいぶ悩んだことがあるんですね。

宇治野この映画とか、まさにそういう部分があるよね。

渡辺下手すると、これはプライベートなものになってしまうのではないか。Priという接頭語は「欠けた」という意味ですから、社会と接続のないものになりかねない。ただ、私はこれを非常にパーソナルなもの、個人的なものであると捉えています。すると個人である皆さんはパーソナルなものですから、世界の一部と繋がれるんです。私は個人的な話をしてますけど、それは政治的なものでもありうるし、社会全体のものでもあり得る、という風に考えるようにしてます。

宇治野僕も結果的には、そういう形を直感的に目指してやったんですけど、言葉で自分を語って、お客さんという全体に向かって、っていうのはなかったんで、すごく緊張して。あと自分のやっていることと繋げなければいけないので、年表を書いて、父は1913年生まれで、この年は未来派宣言が、と美術のお客さんが分かることを入れて。デュシャンで一番有名な便器ですってことで絵を描いたりして、その時に、僕が満州に祖父が渡って行ったのが大正3年でそれは1917年でとかって書いて。ナムジュン・パイクが1932年に生まれて、その時に僕の両親はここにいて、って韓国の地図を出したり。そういうふうに無理やりやったんだけど。

渡辺素晴らしい。

宇治野映画を見て、自分がウクライナに行った時のことを思い出して。

事務所に大きいテーブルがあって、お菓子が入ってたりする場面ってあるじゃないですか。そういう時に、豚の脂肪を切って塩味がするようなものが漬物のように並んでいて、それをおやつに食べたりするんだ。これがそこで食べると美味しいんですよ。なんかこう栄養があるみたいな感じがして。そして、その脂肪と、こういう顔をしていると、例えばベルリンで秋葉原のような所に行ったとすると、親戚にモンゴルの人がいてみたいなちょっとアジア風の顔をした人がいて、助けてくれたりとかね。それでちょっとお相撲も親しみが湧くようになったりとか。そういうことがあったり。あとシベリアに僕の父は連れてかれそうになって、奉天から逃げてくるんですね。

渡辺戦後ですか?

宇治野戦後、元々は満州の安東って所にいたんだけれども、そこから奉天まで列車で連れて行かれて。そこからシベリアに連れて行かれそうになったんです。それこそ、さっきのボイスの保存食とか、万年筆とか時計とかが、今だったら多分iPhoneくらいの価値があったんですよね。今はiPhoneで殺人が起こったりするから。そういうのを渡して電車の屋根に乗って脱走してきたって聞いて。そこで脱走できなかったら僕はいなかったかもしれない。そういったシベリアと、ウクライナで食べた脂肪がボイスで繋がるのかと思って、この映画を見て、僕は凄い感動したんです。

渡辺ちなみに確か、宇治野さんもヨーゼフ・ボイスが来日した時の東京芸術大学の学生で。

宇治野そうです。畠山さんもそうなんでしたっけ?畠山さんが呼んだんでしたっけ?

渡辺畠山さんはボイスの来日のドキュメントを撮影する部隊のディレクターでした。当時25歳。

宇治野僕は当時20歳で東京芸大の工芸科に入学していました。でも、その時の話をすると、消費社会のシステムに全ての欲望をコントロールされていたので、正直ボイスのこのユーラシアであるとか、自分につながるものはその時は理解できなかったんですよ。これは特にドイツ語の翻訳日本語を読んでる感じなんですけれども、すごいクドクドしていて。ドイツ語だからっていうのは大人になって分かったことだけれども、当時はアカデミックな人だから凄くクドクドしていて、結論が分かっていることをクドクド言うのがアカデミックな出来事だと思っていたんで。

渡辺だからその反動で工芸科に入るみたいな。麻布高校で落ちこぼれで皆周りが官僚になって、枝野官房長官みたいなのが沢山いて。だから芸大で俺は染物をやるんだって(笑)。

宇治野いや、まあそうなんですけど。それは自虐も入ってるんですけど。それでなんだっけ?

渡辺ボイスと…

宇治野そう。その時、ボイスとパイクは一緒に来日してたんですけど。その時ワタリウムからナムジュン•パイクの「タイム•コラージュ」という本が出て、その本に僕は凄い感動して。クドクドしているボイスに対して、日本語でこんなにクールな表現をしている人は見たことない。日本語でというのは、外国語というより翻訳とかの文化とか、外国から輸入された映画とか、そういうのじゃなくて、日本語で書かれたこんなに格好いいものは初めて見たと思ったんですよ。それはパイクとボイスの対比でそう見えた、というのもあったと思うんですけれども、それを思い出して。

それを渡辺真也のワタリウムでのやつで満州の話をせよと言われなかったら、そこまで思い出さなくて。パイク・センターに行っても、その時のことはそんなに思い出せなかったんですよ。パイクのどこに影響を受けたのか、と言われても、「売れない作品を作ることです。」とか言って、誤魔化してたんですよね。本当はその時に一番、アジア人でああいう明るい、貧しいとかのテーマじゃなくて、ああいう明るさのものってなくて、それに僕は惹かれたんだと思うんですけれども。

渡辺消費社会のことですが、宇治野さんのファミリー・ヒストリーを聞いて非常に興味が湧いたのは、お母さんが満州生まれで、お母さんは満州を非常に理想化していたわけですよね。そして未だに暖炉のことをペチカってロシア語で呼んだりとか。

宇治野僕の祖父が会社を引退して、それまで社宅に住んでいたんですけれども、家を建てて、そこにはペチカとオンドルがあったって言うんですよね。オンドルは韓国語で。ペチカっていうのはロシア語で。ペチカとオンドルっていうのは不思議な西洋とはまた違うエキゾチックな感じがしていたんですよね。子供の頃。

渡辺そしてお母さんが新商品好きで、新商品が発売されるとすぐ買ってきてしまう。練馬の新興住宅地に育ち、物質的になっていく(笑)。

宇治野僕の父は徴兵されていたんだけれども、戻ってまたそれまで勤めていた会社にサラリーマンとして戻れたんですよね。

渡辺なんていう会社だったんですか?

宇治野同和鉱業っていう銅とか鉄とかの鉱石を掘っている会社。今でもあります。そこに勤めて秋田とか岡山とかの鉱山の仕事をしていました。プラスチック製品は1960年代だと思うんですけれども、タッパーウェアがアメリカから戦後発表されて、ホームパーティをやるような形式で売ろうと日本でも営業して - それは無理があるんだけれども - 売ってんたんですけど、母は当時それにまんまと乗せられて、全種類、家にタッパーウェアがありました。タッパーウェア大好きで。ある種のアメリカのシンボルですよね。タッパーウェアいいんだけど、今でもプラスチック製品はそうなんだけれども、古くなってくると、なんというか、みすぼらしいじゃないですか。ガラスのような永遠に輝くプラスチックってないじゃないですか。古くなってくるのが嫌で。捨てようとすると、物凄く悲しそうな顔で怒られたりして。そういう感じでした。

渡辺宇治野さんのワタリウムでのトークはベルリンにいたので、拝見できなくて非常に失礼なことをしてしまったのですが、あのトークを聞いた私の友人が一番驚いたと言っていたのが、1936年のベルリン・オリンピックの日本選手団の見送りをお母さんが満州でやっていて、日本選手団は大陸横断鉄道でベルリンまで行っているということです。

宇治野前畑ガンバレって時で、旗を振りに駆り出された。今の天皇陛下が生まれた時なんかも旗振ったって言ってました。

渡辺昭和天皇が生まれた時ですか?

宇治野1930年代くらい。ベルリン・オリンピックは中止になる東京オリンピックの一個前ですよね。

渡辺そうです。

宇治野ナチスの。

渡辺東京オリンピックが中止になっているというのも重要な歴史ですよね。今の日本人の多くは知らないかもしれませんね。

宇治野そうでした。この間、自分でそういう話をして、あの時の帝国主義では鉄道が凄く重要だったと思いました。満州は侵略したわけではないですけれども、なんか鉄道がシンボリックにそこの土地のインフラを。叔父が満鉄に勤めていました。祖父は、男兄弟は、まず金融と基幹産業と軍事産業に皆就職させるんだって言ってたそうです。

渡辺鉄道についてですが、パイク・センターに行った時だったかなあ。38度線は話のネタじゃあないけれども、とりあえず見ておこうという、ちょっとした観光的な理由で38度線に行ったんですよ。そしたら、凄い感動した出来事があって。

金大中が大統領になった時に、38度線の近くに都羅山という駅をクリントンと一緒に作っているんです。その駅では、平壌行きのチケットが買えるんです。それで、政治的な問題が解決すれば、今でもソウルからベルリンまで一本の電車で行ける様になっているんですよ。それが実現するように北朝鮮との融和をしようというメッセージなんですね。それを色々な人からお金を集めて、凄い立派な駅を作ったんですよ。それを見た時、とても感動しました。

宇治野それは昔の線路が残っているということじゃないですよね。

渡辺そうだと思いますよ。元々は。

宇治野僕の両親は引き上げの時、父は奉天から安東まで一晩くらいかかるところを脱走してきた時は、中国人の指南があって、中に入ると尋問されてしまうから、列車の屋根につかまって鉄道で一晩くらいかかって。多分蒸気機関車だからトンネルが大変だったみたいなんですけど、そういう話を聞かされていたんですよね。

そして戦後は、船で北朝鮮に。安東というのは北朝鮮との境目みたいなところで、北朝鮮に入ったら、平壌まで歩いて、そこから鉄道だったっていうんですよ。その時の列車は、材料としてシベリアに送ってしまったか何かで、金属のものが取られちゃって屋根がない。終戦の時は無蓋車だったって言うんですよね。鉄道で釜山まで南下して、そこから九州まではちゃんとした引き揚げ船で行ったんだと。その線路が残っているってことですかね。

渡辺恐らく日本が一番最初にひいた時の鉄道のインフラが同じ規格で、それが残っているんじゃないでしょうか。それは全く同じものかどうかは分からないですが、同じ規格だったんじゃないですかね。

今プーチン大統領と安倍首相が協力をする方向に向かっていて、2028年までにシベリア横断鉄道を北海道まで延長させるというプランがあります。私はそれを是非やって欲しいと思っていて。そして私たち樺太のこと全く知らないじゃないですか。だからそういうのを紹介できる仕事もちょっとしてみたいな、と漠然と考えていますね。

渡辺それとベルリンにPSMというギャラリーがありまして、サビーネ・シュミットさんっていう女性のギャラリストの方が宇治野さんの作品が大好きで、売れない宇治野さんの作品を、ホームラン打たない4番バッターみたいな感じで使い続けて、大好きなんですけど。宇治野さんの展示がベルリンのPSMであったので見に行って、その時、私は映画を作ったんですっていう話をしたら、サビーネさんが「絶対ここで上映しよう」って言って下さったんですね。私がユーラシアというテーマの話をしたら凄い喜んで、その時サビーネさんが、何故、宇治野さんにここまで惹かれるのかということが理解できました。その話、宇治野さんからします?

宇治野ああ、してください。

渡辺私がサビーネさんから伺ったのが、まず、PSMっていうギャラリーのロゴが道教の陰&陽によく似ているんですよ。何故こんなロゴを使っているんだろう?ギャラリーっぽくないな?と思って聞いてみたら、それは戦後すぐの東ドイツでおじいちゃんが作ったエレベーター会社のロゴで、できるだけナチスドイツの鉤十字から一番遠いものを、ということで陰陽のデザインにしたと。

宇治野Sが丸い。丸まったSが、ナチスの鉤十字のようにカクカクしてない。

渡辺それで東ヨーロッパを中心に仕事をしていて、それがやっぱり当時のドイツの戦争への反省だったり。あとサビーネさんの家系自体がスロバキア系らしいんです。そして、彼女がスロバキアに行った時、「私のルーツは東にある」っていうことを凄く思ったと。あと実家が工場だったから、機械の音が身近だったみたいで。宇治野さんの作品はとにかく機械が多くて、モーター音が凄い。

宇治野これ、アンプでエレキギターの技術とモーターを合体させているので。

渡辺あと、テーブルに鉋みたいな。電動鉋ですか?テーブルが、ガァッーー!!ってモーターで歩くみたいな。なんだか、宇治野さん以外は、こんなの誰も作らないだろうって。これは売れないだろっていう作品を、ギャラリーで頼もしく思いながら見ていたんですけど。

宇治野決してベルリン、ドイツの人が喜ぶものってわけでもないんだけど。なんかやりたいって言ってくれてね。頑張っているんですけど。

渡辺素晴らしいと思います。

宇治野あと、そういう音とか音楽でいうとね、映画の最後に「この道」がかかったでしょう、それでペチカの話をちょっとしたんだ。

渡辺そうですね。山田耕作の童謡「ペチカ」。雪の降る夜は楽しいペチカ~♪ってやつですね。

宇治野この映画は音楽が重要じゃないですか。色んな人がその土地の音楽を歌うんだけど。おそらくパイクが言った話として僕が聞いたもので、韓国は騎馬民族の国ではないけれども、モンゴルが最後元寇がやってきたりとかで、馬のリズムと韓国の踊る文化についての話を聞いたような気がして。それで成る程、日本はやっぱり元寇が入ってこれなかったから、まったりとした、韓国のお隣とはいえ、ああいうビシビシ踊るような感じと違うんだとね。それは今のポップスを聴いてもそういう風に思う。つまりPSYっていうポップシンガーがいるじゃないですか。あれとPPAPの違いですよね。ほら、馬のこういう踊りをするじゃない。それを思ったことを思い出しました。途中、中央アジアの歌も、バラードになると他の例えばバングラディッシュで聴いた音楽と近づくような気がするんだけど、アゲる音楽にあると、K-POPみたいに聞こえたりしてね。それでそういうことを思った。

渡辺この映画に出てくる安ソンジンさんっていう私の友人で写真家の方がいるんですが、安さんは中学卒業まで日本にいて、親の会社を継ぐって決めて、高校から韓国に行ったんです。当時YMOが大好きだったのだけれど、韓国でYMOの話をしたら全く話が合わなかったとか色々面白い話があって。

今、韓国で何かを仕掛けたいっていう日本人が安さんに結構相談に行くそうです。そしてあるプロデューサーの人が、パラパラを流行らせたいと言った時に、安さんは絶対流行らないと思ったと。それは何故かというと、パイクがこういうことを言ってたんだと。韓国は騎馬民族の足の文化、日本は海洋民族の手の文化なんだと。だから、日本人がなんかダンスをする時手を使うんだけれど、韓国は足の文化だと。

宇治野まさに、PSYとPPAPの違いだよね。

渡辺そういうことになりますね。そして安さんがハワイでフラダンスを見た時に、こういうフラの手の動きを見た時に、日本と繋がっていると感じた、と言ってました。

宇治野あー。僕ね、ウクライナに行って、それはそれは辛い思いをしたんですけど。餃子みたいなのがウクライナにあってね。バターライスみたいなご飯と一緒に食べたり。あと、建物が韓国みたいだなって思ったんですよ。それを韓国人の友達であるその場にいたアーティストとも、そうだよね、って話になって。つまり、これは何故かと言うと、その後韓国に行って中国でも確認したんですけど、大陸の建築がそこから始まっていて、日本は日本海で分断され、インドネシアとか南の太平洋の島の小屋が洗練されたのが日本建築だ、と思った方がしっくりくるな、と。

渡辺特に神道系の建築はそうですよね。

宇治野僕は昔の日本風の家で育ったんで、近代の日本の家っていうのを思い出してもそういう感じがして。建築は地面から生えているので、人のように移動はできない。

渡辺私、建物について韓国で思ったのは、韓国人は閉鎖空間がとても嫌いなんですよ。だから漫画喫茶的なものは苦手で。ああいう感じの閉鎖空間。それで驚いたのは、釜山の近く、馬山の街ですね。定食屋に行って、男性トイレで小便器と大便器があって、ウンチをする所に暖簾しかかかっていなかったんですよ。

宇治野トイレも閉鎖されているとダメなの?

渡辺みたいですね。

宇治野中国もそうですよね。

渡辺そうですよね。あれは、日本人の感覚からすると。日本人って結構閉鎖空間好きだと思うんですよ。子供の時、ドラえもんが押入れで寝てるじゃないですか。あれに凄い憧れました。こういう所で寝たい、みたいな。分かりますその感覚?

宇治野僕はどっちかというとダメで。飛行機が歳をとる度にダメになっていく。

パニックになってしまって。薬を飲んで寝る。深夜バスとか人工的に夜にするのがダメで。蛍光灯のところに逃げる感じ(笑)。

渡辺虫じゃないんだから。

宇治野夜になると暗くて閉鎖しているのがダメで。

渡辺怖いんですか?

宇治野なんか、きっと自律神経おかしくなっちゃう。ヨーロッパって夜暗いじゃないですか。で、なんでこんな暗くするんだ、って感じで。バーとかも。窒息しそうに狭くて。で、ベトナム料理とかの蛍光灯ギンギンなところに逃げて癒されるみたいな。

渡辺私ね、その蛍光灯ギンギンと、明るいナショナルっていう松下幸之助のあのやり方は、戦後日本の暗さをいかに誤魔化すか、パチンコ屋的な光じゃないけど、なんか明るいナショナルっていうのはそういうのを感じますね。

宇治野暗い、っていうのが前近代っていうことだったでしょ、あの頃は。

渡辺そうです。面白いのは、ダークネスの暗いという意味と、ライフの、「暮らしの手帳」の暮らしですが、元々「暮らし」っていうのは、「暗し」と書いていて、ライフ=ダークネスから来ていたらしいんですよ。だから人生っていうのは、そもそも暗いものだったんだと。

宇治野だから、それを捨てたかったんだよ。

渡辺すると、それは憂き世を浮き世と読ませたことで始まった浮世絵の発生と非常によく似ている。

宇治野記憶ありますよ。だからそのいかに和風を捨てるのか。しかし1980年代の僕が大学卒業する頃でも、まだ、その感じは残っていて。

渡辺暗い感じが。

宇治野その暗い感じを捨てた。でも今はもっと和風みたいなのが売れる。僕が大学を卒業する頃は、それこそ前近代の暗さを思い出すようなものは売れない、みたいな。

渡辺ちゃぶ台はなかったことにしよう、とか。

宇治野そうです。だったと思うなあ。でも、アジア料理店も蛍光灯ギンギンじゃない。だからアジアにも、日本と同じ近代の明暗があるのかね。

渡辺うーん、例えば中国人だと朝方なのに、ちょっと南の方に行くと夜型の文化になるじゃないですか。あれも面白いですよね。私の仮説の一つは、中国共産主義になってから、時差がない中で北京時間でやっているから、みんな朝方になっちゃったのかな、とか。それともう一つは、南に行くと、暑いから夜じゃないと活動できないのかな、って。

宇治野夏場はそうなったりするよ、僕も。

渡辺あ、そうですか(笑)。夜型に。

宇治野今、東京も熱帯くらい暑いでしょ。やっぱり東京で準備とかしたりしていると、芸術でいうとさ、シーズンが春と秋じゃない。寒い冬と暑い夏に仕込んでいて、暑い夏やってると、夜型になっちゃっていますよ。

渡辺会場からもしも質疑応答がありましたら、是非どなたか。今福(龍太)さんあたり(笑)。いかがでしょうか。

今福最悪な質問ですけどね、あの旅は基本的に一人でずっとやられて、自分がカメラを持って、ですか?

渡辺そうです。全部一人でやりました。

今福そうすると、本人が写っているシーンはその場にいた人が。

渡辺そうです。その場にいた人に、ちょっと撮ってと。

今福その空気がいいですよね。

渡辺あー、そうですか!ありがとうございます。

今福ポーズなんかされてるけど、あれも即興的に。

渡辺ポーズですか。もう全部何も考えずにやってますね。カメラも出発する数日前に買って、私は作家ではないので、やっぱ使い慣れなかったんです。だからフォーカスがずれてる部分が凄いあるんですけど、シベリアに入ったあたりからだんだん上手くなってきて。こうやったらいいんじゃないか、とか。

それと人にインタビューしながらピント合わせるって、すごい難しいんですよ。というのは、人の目を見ながら話さないと失礼になっちゃうって私は思うので、目を見ていると、カメラのスクリーンを見てられない、みたいな。で、後半だんだん上手くなってきて、両方できるみたいな。

今福いやあ、凄くいい人間的な空気をずっと、拝見してたんで。

渡辺ありがとうございます。

宇治野それにしては上手くないですか?

渡辺畠山直哉さんにも同じことを言われて、凄い恐縮ですよ。

宇治野いや。本当に。それにしては上手い。そうは見えない。後になって、あそこにああいう絵があったら良かったなあ、とかなかったですか?僕、だいたいそうなっちゃう。いくら撮っても足りないっていう。

渡辺絵はないんですけど、もうちょっと長く滞在して取材したかったな、というのはあります。例えば、私の家からジャパニーズ・コインが出てきたっていう女の子の家とか、実際見たかったんだけど、ロシアのビザって実際縛りがありまして、グルジアに入国する時、入れるかどうか分からないという時に、とりあえずロシアに入国するルートを確保するスケジュールで、ロシアビザを取っていたんですよ。そしたら期限が迫ってきちゃって、あのイルクーツクは二泊三日で撮ったんです。本当は一週間いる予定が全然短くなっちゃって。で、その中で撮って、あれになったって感じ何ですよね。だから、ずーっとカメラ回しっぱなしで。

宇治野だから映画でもさ、素人の写真とかだと、だいたい全部同じバランス感覚になっちゃう。作家ではないと言ったけれども。でも、流れるように色々な絵が。山あり谷あり。

渡辺編集テクじゃないでしょうか。

宇治野綺麗な水平線の絵とかもあって。これも必要だと思って撮っているわけでしょ。

渡辺それはそうですね。

宇治野そして最後に全部終わってから編集してる。

渡辺そうです。これ作るのに三年かかってしまったのは、やっぱり映画を作ったことが無かったので。映画を作ったことがない人間が映画作るのは、結構無謀だなと思ったんですけど。映画を作るには脚本が必要だということに、まず気づきました。そして映画を作るのが遅れた理由の一つは、クリミアを出た直後に戦争が始まっちゃったんですよ。それが凄い個人的にショックで。

宇治野あの時は、それこそキエフとか。

渡辺クリミアですよね。キエフからオデッサとクリミアに行って、イスメットとウラジミールが登場しますけど、イスメットはイスラム教徒、ウラジミールはユダヤ人なんですよ。ウラジミールの、ボイスは嘘をついてる、というのは、ホロコーストに対するアンチみたいのがちょっとあって、私はそれを感じたんですけど。

宇治野あー分かる。僕もね、その直前の2012年に、ベルリンから直接キエフに行ったんですよ。そうしたら、ベルリンの人は「ウクライナのキエフに行くんだけど。初めてなんだけど。」って聞いても全然何も教えてくれないの。シラーって感じで。で、アメリカ人の友達だけが、「ウクライナの女に気をつけろよ」、ヒュー!みたいな。

渡辺はい(笑)。

宇治野アメリカ人だけがそう言って、それで僕はウクライナの金髪美女伝説はアメリカだけで盛り上がっていて、それは何故かというと、凄いやり手の娼婦の人がいて、その人が勝手に作り上げたんじゃないかって思ったの。

渡辺ハハハ(笑)!

宇治野営業的にね。アメリカってそういうビジネスの国だから。アメリカ人だけがそう言って、全然それ以外の情報は分からず。そしてベルリンからキエフに行ったら、キエフは五月で、ドイツに戦争で勝った記念日で。

渡辺VE Day Victory over Europeってやつですね。

宇治野戦争公園みたいな、でっかい兵士の像がいっぱいある公園がすぐそばで。今日パレードがあるってことで。勲章をつけたおじいさんとかが沢山いて、もう日本人は僕だけで。しょうがないから、僕が両親から受けた教育は、第二次大戦の時にロシアはズルして入ってきて、女狩りだって言うから女はみんな隠れて、大変なアウトレイジャスなロシアン・ミリタリーめ、って言われて育ったんだ、って言わなきゃいけなくて(笑)。そういったお互いのこととして言わなければいけない、と思ったのを思い出した。

渡辺そうですね。だからこれを作るときに、自分の作品で人を傷つけるようなことは絶対したくなかったので、実際に戦争が始まってしまって、自分が取材した人たちが、実際に一触即発の状態にいたんですよ。それを別に隠すとかではなくて、自分の視点でどう物語にするかっていうので半年くらい、本当に悩みましたね。完成品を見ただけではそういう風に思われないと思うんですけど、それは凄い悩みました。

今日隣にカフェがありまして、皆さんが座れる分の席は用意しているので、もしお話ししたいな、という方がいらっしゃればコーヒーなりビールなり飲みながら話の続きができたら、と思います。今日は長い中、お集まりいただきまして、ありがとうございました。

宇治野どうもありがとうございました。

テープ起こし:渡辺周 / 写真撮影:百武てつ吾

TOPに戻る。

ゲスト:稲葉俊郎 / 2017年01月24日 @ 渋谷アップリンク

稲葉俊郎Toshiro INABA

稲葉俊郎Toshiro INABA1979年熊本生まれ。医師。2004年東京大学医学部医学科卒業。2014年東京大学医学系研究科内科学大学院博士課程卒業(医学博士)。現在、東京大学医学部付属病院 循環器内科 助教。東大病院では心臓を内科的に治療するカテーテル治療や先天性心疾患を専門とし、往診による在宅医療も週に一度行いながら、夏には山岳医療にも従事している(東大医学部山岳部監督)。医療の多様性と調和への土壌づくりのため、西洋医学だけではなく伝統医療、補完代替医療、民間医療も広く修める。国宝『医心方』(平安時代に編集された日本最古の医学書)の勉強会や民俗学の上映会も主宰。未来の医療と社会の創発のため、伝統芸能、芸術、音楽、民俗学、農業・・など、あらゆる分野との接点を探る対話を積極的に行っている。

渡辺皆さん、今日はお集まりいただき、ありがとうございます。今日はゲストに東大病院の医師、稲葉俊郎さんをお招きしてトークしたいと思います。まずは映画をみた感想から何か。

稲葉はい、そうですね。一緒に旅をしているというか。皆さん、旅の体験ってあると思うんですけど、旅でしかできない体験を一緒に追体験したような気持ちになりました。未知の土地にいくと、自分が何者でもない時の感覚ってありますよね。ドキドキやワクワク、不安と好奇心が入り混じって混然となった感覚。旅して帰ってきたときも、少しずつ日本での普段の生活や、日常の感覚に戻ってきますよね。そうした意識がずれた感覚って面白いと思うんですが、そうした浮遊感のある気分が映画を見て今でも残っています。三ヶ月っていうと、日常生活では漫然とあっという間に過ぎていくことが多いですよね。渡辺さんのような壮大な旅で3か月を経過すると、身体の組成がすべて入れ変わったような体験だと思うんですよね。自分もそういう長い旅をして、今ここに戻ってきたような気持ちを、今この瞬間に感じています。

渡辺ちなみにアジアに近づいてくる中で、自分の感覚に近い世界に近づいてる感じは、どの辺で感じられましたか?

稲葉やっぱり、人々の顔ですかね。顔の表情が少しずつ変化してきて、より日本人の顔に近づいている時、日本での日常に戻ってきている気がしました。

渡辺映画にも出てきますが、カスピ海というものがあります。カスピ海の西側は山岳地帯で、あまり容易に馬では乗り越えることのできない山なんですよ。5千m級の山が連なっているので、馬に乗っていた人は、そのカスピ海を右回りで移動して行ったんです。そうすると数千キロの移動になります。カスピ海を渡って東側に来た時、私はアジアに来たな、という感じが凄いしましたね。それはこの機会にぜひ言っておけたらと。

稲葉カスピ海、それは旅をした人にしか分からない貴重な感覚ですね。聞きたいと思ったのは、あれだけの旅や冒険を突き動かしたのは渡辺さんにとって何だったのかな、思いました。命掛けと言ってもいい旅ですよね。一言では言えないかもしれないけれど、その一部でも教えてください。

渡辺映画を見ながらちょっと思い出していたんですが、あのモンゴルのアーティスト夫婦がお医者さんとシャーマンを紹介してくれたんですが、彼らを紹介してくれた私の友人というのが、ボディザール・ボシュコヴィッチという、ニューヨークのキュレーター仲間だったんです。ボシュコは私が一番最初にキュレーターとして2005年に「Another Expo - もう一つの万博」というユーゴスラビアをテーマにした国際展をニューヨークで行なった時に、一緒に手伝ってくれて。

私、修士論文をユーゴスラビアの国民国家問題をテーマにニューヨークで書いたんですけれど、国家というものをどうやったら乗り越えることができるか、ということから国民国家論を今までテーマにしていてその延長線上にユーラシアを考えたのですが、正直に申し上げると、実は当時、国民国家論に逃げたという側面があって。

それって何故かというと、アメリカに住んでいる時の人種問題の深刻さっていうのを本当に感じたからなんです。人種問題っていうのは、扱った時点で、もう完全にバツがつくというか、なんというのかな、黒人の人が黒人の権利・平等といった時点で、白人からは敵対視されちゃうし、アジア人の話をしたときは、黒人も乗って来ないし白人も乗ってこない、つまりアジア人しか集まんない。私はそういうのが嫌だったんですよ。だったら、何故そういった違いが生まれて来るのかっていうことに興味が湧いて考えた時、いきなり人種問題を扱うのではなく、ネーションを分断するのは宗教と言語だということに気づいて、国民国家論をやった。

そして私のことをよく理解してくれているボシュコ – 何故ならセルビア人の彼は内戦に巻き込まれた経験を持つ – にユーラシアをテーマにしてモンゴルに行く、と言ったら、すぐに返事が来て、じゃあ俺がモンゴルの友人を紹介してやる、っていうことになって。そういう縁があって、ユーラシアをやれたんですけど。やっぱりその私の個人的体験としての人種差別体験というのはアメリカで自分でも大きいものがあったなと、これを作ったあとに、凄い思いました。

稲葉うーん…。深い問題ですね。避けては通れない問題ですね。

渡辺はい。

稲葉実際に旅をした体験って大きいですね。「ユーラシア」って、自分もそうですし多くのみなさんもそうだと思いますけど、概念としては頭の中に入っていますけど、身体感覚としてはなかなか感じられないものですね。現代でも体感した人は滅多にいないと思います。飛行機で空を横断しても、身体感覚としては捉えにくい。やはり陸路には高低差や海や川の障害や、様々なものがありますから。勿論、少し前までは徒歩や馬や、そうした陸路でのユーラシア横断が、大陸としてのつながりを感じる体験だったと思うんですが、あの旅は渡辺さんにとってどういう体験として残っていますか?

渡辺そうですね、それこそ映画の中に出てきますけど、あの旅を実際に陸路でやって、駿河湾を見たときに、私、本当に感動したんですよ。ベルリンから陸路で来たぞ、っていう。

私の実家は魚問屋で、祖父が漁師だったので、幼稚園の頃から漁船に乗って、駿河湾に出てよく釣りをしていたんですよ。祖父と一緒に海に出るのですが、うちの祖父は海の男で、一回船に乗って海に出たら、身の回りのことは全部自分でしなければならないというルールがあったんです。いくら仕掛けがぐじゃぐじゃになっても自分で直さなければいけない、いくら船に酔っても助けてくれない。そういう中で、子供の頃から生きる事を学んだ気がして。同時に、この海の向こうは全部繋がっているんだなという感覚を、毎週海に出てたので、持っていたんですね。

それが駿河湾に到着した瞬間に、ブワッと出てきた気がして。本当に自分が日本人だとかアジア人だとかっていう、まあアメリカやヨーロッパに住んでいるとコンプレックスに思いがちなことが、全部そこで解決した気がしたんですね。それは私、本当に、そう思って。私はそれによってユーラシア人になれたし、なったんだと今でも思っています。その体験は今でも代え難いものがあります。

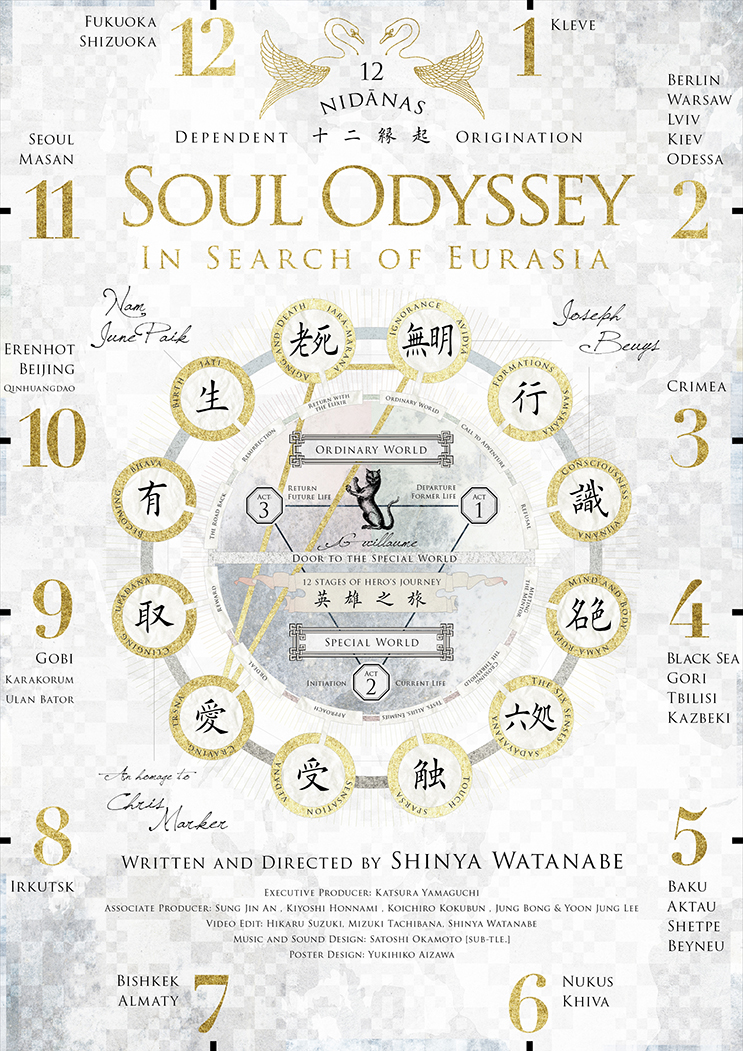

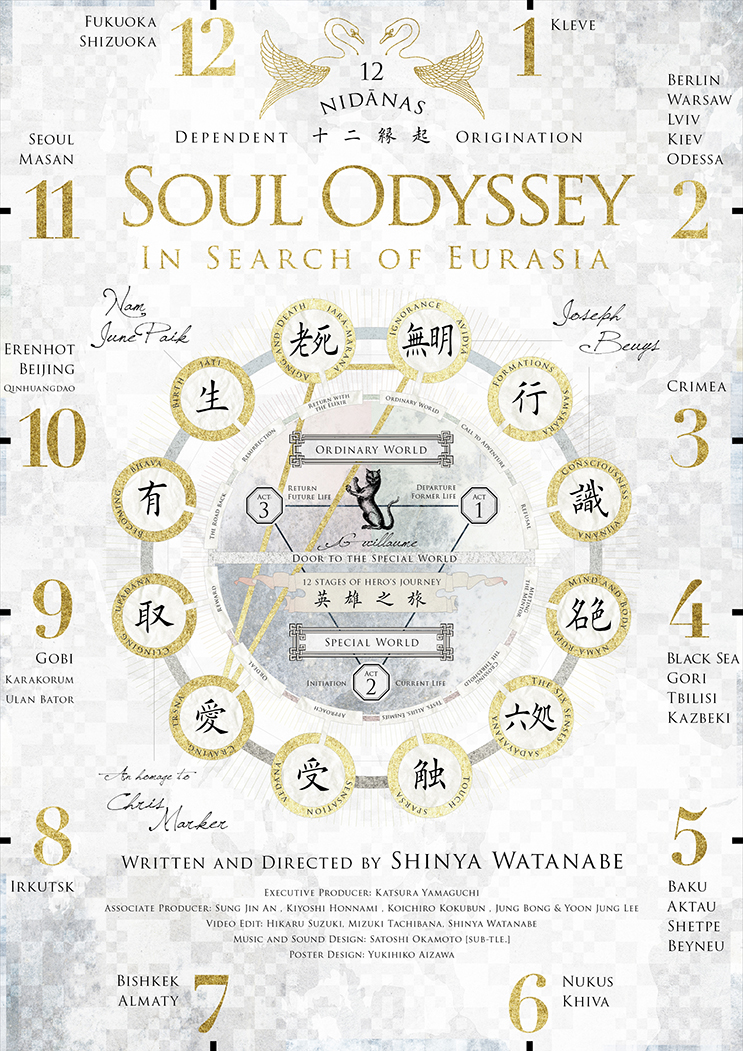

稲葉やっぱり、そういう身体感覚を伴った体験は、知的な頭での理解では越えられない大きな壁があると思いますね。頭で分かった気になっているものは、脆いものです。自分も普段は医者として働いていて思うことですが、人間が何かを理解する、というのは、脳による知的な理解も大事だと思うんですけれど、最終的には体験的な理解というものが大事ですね。体験での理解というのは全人間性をかけた理解とでもいうんですかね。自分の全体で理解すること。医療でも、生命や魂の問題を日々考えますが、そうした領域でも、体験が伴っていない情報のような理解では、やっぱり空疎になるんですよね。浮わついたものになって、根が張っていないと言いますか。これ(映画のイメージポスターを見つつ)も今回の映画のテーマだと思うんですけね。魂と輪廻というテーマがモチーフで描かれています。この点を聞かせてください。

渡辺これは十二縁起といいますけれど、唯識仏教の考え方で、輪廻転生のサイクルなんですね。この映画製作の背景について話をすると、今までに撮りためていったもの編集してラフカット版を作ったんですけど、それではまったく映画にならなかったんですよ。何故かというと、ストーリー、つまり物語がまったく成立しなかったんです。それで、ユーラシアという厖大なテーマを、どうやったらひとつの物語にできるだろうか、と漠然と考えていった時に、わたし手塚治虫が大好きで、稲葉さんもお好きですけれど、『火の鳥』みたいにしたかったんですよね。輪廻転生というテーマが、なんとなく私の中にあって。そこから、白鳥伝説がいいんじゃないかな、っていうように思い始めて。

実は一番最後に撮ったのがクレーフェなんだけれど、じゃあ白鳥伝説を元にユーラシアを完成してみようかなって思って。ナレーションを書いていた時に、じゃあ2時間の映画だったら120分以下って考えると、1チャプターを10分で12章という風にすれば、なんとなく出来るかなっていう感じで、引き算して作っていったんですね。

渡辺今日稲葉さんをお呼びしたのは、わたし自身この映画を作るきっかけに、ベルリンで前庭神経炎という病気になったことがあったからです。その時は、いちばんドイツ語を勉強している時で、いちばん他者論ということを勉強して、学んで、いろんな人の話を聞いて相談に乗ったりしている時に、自己と他者の境界が無くなってきちゃったんですよ。

一番これはヤバイなぁと思ったのが、私はベルリン芸術大学の博士課程に所属しているんですけども、ゼミ室に大きい机があって、私の向かいにかなり大柄な金髪のドイツ人女性の方がいたんですね。その方がずっとこう、髪の毛をいじる癖のある人だったんですが、それをわたしボーッと見てたら、その方の右手が金髪の髪の毛を触っている感覚が、自分の手に出てきちゃったんですよ。その感覚が、自分の髪の毛よりも柔らかくて。つまり自分自身の身体のフィードバック機能と、他者が認識している知覚、つまりわたしが彼女の感覚をミラーして認識しているのが同じレベルになって来ちゃったんですよね。

それからしばらくして、色々あったんですけど、歩けなくなってしまって。歩こうとすると右に倒れてしまうんですよ。すごく気持ち悪くて、流石にマズイなと思って病院に行ったら、左耳と右目を繋いでる前庭神経というのが壊れていて、左目というのが固定できない状態になっていると。こっちに行こうと思ってもこっち(逆)に行っちゃうんですよね。私としても何が起こっているかわからない。

病院に入院していた時、三日目になっても病状がわからなかったんですよ。なんの病気なのか。その時、私の母が耳の病気を持っているということもあって、あぁ、もしかしたら俺はもう治らないんじゃないのかなって思ったんですね。ほとんど何も食べれないし、歩けないし。そう思った時から、世界がなんだか変わって見えてきて。些細なことだったりとかが大きく変化して。

稲葉先生にその話をした所、稲葉さんには、もっと凄い、そういった魂の体験があると知りまして…。皆さん稲葉さんのお話聞きたいと思うので、お話いただけたらなと。

稲葉そうですね。僕は医者なんですけど、医者になったきっかけというのが、2-3歳のときに臨死体験というか、死に近い体験をしているですね。子供のときにずっと病気で入院していて、普通の暮らしはほとんどできていませんでした。ちょっとしたことですぐに病院に入院している状態で、周りもこの子は長く生きられないんじゃないか、と思うほど免疫力が弱かったと思います。ウイルスや細菌や、色々な感染症を併発して、粘膜という粘膜が全部ただれてしまって、口からご飯が食べれなくなって、病院に入院して鼻からチューブを入れて栄養をとりながら生きていたのを克明に覚えているんですね。病状的には死の近くにいたと思いますが、色々なことが重なり、病態は上向きに向かって生き返ったという経過があります。小学校の低学年のときもずっと体育は休んでいました。ただ、だからこそ、生きているだけで十分なんだ、と思ってもいました。自分はすでに死んでいた可能性もあって、生きているだけで儲けもののような人生だ、と。家族や医療スタッフや色んな人の力で助けられたから、自分もその恩返しをしようと思って医者になったんです。医者になって10年目くらいに、本を書かないかと言われたことがありました。本を書こうと思い、なぜ自分が医者になろうと思ったか、その深い部分の原体験にある内的世界を、記憶の糸を辿っていたんですね。そのときに、ふとそうした幼い時の記憶を思い出して、我ながら驚いたものです。

僕は西洋医学を専門にしていますが、色々な代替医療や伝統医療、それこそ太古の医療であるシャーマニズムなども、宗教学や文化人類学的なアプローチとあわせて研究しています。医療催眠を学ぶ機会があったときに、自分自身も催眠状態を体験するんですね。他の催眠療法士の方にお願いするわけです。その時にも深い体験をしました。催眠というと、テレビのふざけたイメージがあるかもしれませんが、あれは技術の悪用のようなものですね。すべてのものは倫理的判断がないと悪用されるものです。ちなみに、フロイトも催眠は初期の頃使用していましたが、相手が依存的な状態になりやすいのでやめていたりします。

催眠状態は、集中している時、熱中している時、「無我夢中」という言葉がありますが、その状態に近く、誰もが何かしらの体験をしていると思います。催眠状態のときは、決して寝ているわけではなく、起きながら映画のイメージを見ているような状態で、そのイメージを相手に伝えていくわけです。その時の記憶もはっきり残っていますので、いわゆる「夢」とも似ていながら違う状態です。

医療催眠を学んでいるときに、セラピストの人に今どこに行ってみたいですか?と言われて、その時ふと思い出したのが、子供のときです。子どもの時に病院に入院していて、同じ病棟の子はもしかしたら死んでいるかもしれないし、もしかしたら自分のように生き残って働いている人がいるかもしれないと。僕はこうやって生き残って医者になったから、同じ病室にいた子たちも、もしかしたら凄く近くにいて似た仕事についているんじゃないかとふと思って、会ってみたくなったんです。それこそ、実は同じ東大に入っていて、医者として同じ職場で働いているとか、そういう映画のようなことがあるんじゃないかと突然思い出したんですね。何かすごく近くにいる可能性があるんじゃないかと思ったんです。催眠状態では夢と同じなので時間の感覚から自由になっています。じゃあその瞬間に行ってみましょうという話になったんです。すると、幼い時の病室にいた瞬間に行きました。まさにその時の映像がバァッと、何か映画を見ているような感じで、映像が浮かんでくるんですね。そして、ああ、これはその時だと思いました。2−3歳で病院に入院していた時に戻ったんですね。天井のしみの形も同じでした。

その時、僕は何で生き残ったのかなっていうことを思い出した時に、2つの主要な体験がありました。1つ目は、看護婦さんが、あの子は可哀想な子だ、ていうことを言っていたのが聞こえてきたんですね。

渡辺稲葉さんに対して?

稲葉はい。僕に対してです。僕はこうして病気で寝ています。天井しか見れず病棟で寝ています。天井のシミのパターンを見ている記憶があるんです。その看護婦さんは、ほんとうにあの子はなんて可哀想なんだろう」と。「カルテを見るとほとんど病院に入院していて、まるで死ぬために生まれてきたような子で、何のためにこの子は生まれてきたんだろう、この子は本当に可哀想な子だ」って言っていたのが聞こえたんですね。その時に初めて、「僕は可哀想な子なんだろうか」という疑問が湧いてきたんです。

渡辺はぁ。それは、そう覚えていたんですか?

稲葉はい。そういう話をしているのが聞こえてきたんですね。可哀想な子っていう概念が当時はよくわからなかったんですが、少なくとも、自分は今まで一度も可哀想な子だって思ったことがなかったんですね。その時に一日葛藤して、自分は可哀想な子だと思えば、看護婦さんはきっと喜ぶんじゃないかと思い、また葛藤する。そういうことを繰り返しました。でも、自分はそれなりにハッピーで幸せだったんです。色々なことを自由に頭で空想していましたから、見た目よりも自由なんです。別に誰と比較するわけではないですから。可哀想な子っていう概念がよくわかんなかったんです。その時に一晩悩みました。その結論として、自分は可哀想な子じゃないんだ。と強く決断して、自分の意思で決めたことを覚えています。

渡辺ほぉ。

稲葉まず、その記憶が蘇ってきました。二つ目の記憶は家族です。自分は小児科病棟で入院していたわけです。ベッドの下の狭い場所に母親が寝ています。いつ死ぬかわからない状態だから、重症の小児科病棟は母親がずっと付き添っているんですね。当時は自分もガリガリで、両手で掴めるくらいしかお腹周りが小さかったと聞いた覚えがあります。自分の父親も姉もお見舞いに来ている光景が浮かんできました。その瞬間に、自分の頭の先から足の先まで電流が走ったような体感が突然したんですね。ビリビリビリっていう電撃のようなものが全身を貫きました。その時に、僕は何を体験したかっていうと、僕は愛っていうものを体験したんです。つまり僕は、愛されている、生きていることを求められている、ということを、僕はその時突然に体験したんですよ。

それまでは僕は、この世もあの世も等価なもので、どちらでもよかったんですね。どちらにも重みづけがされていませんでした。すべて運命に委ねていたような所があったんですけれども、その時に始めて自分は生きたいと思いました。生きていることを求められているということをはっきり自覚して、生きなければいけない、生きようと決意したんですよ。そしたら少しずつ元気を取り戻して病気が良くなったことに繋がっていった、、、というようなぼんやりした記憶があるんですね。そういう二つの記憶が突然、蘇ってきたんです。長くなるんですけど、そこには続きもあります。

渡辺ええ、どうぞ。

稲葉その二つの記憶と体験は僕の中でも強烈な体験で、自分が医療者として生きていくことと分かちがたくつながっているんですね。自分の医療哲学の中にも核として残っています。つまり、誰も可哀想な人間なんて誰もいなくて、そういうことは周りが勝手に決めていることなんだと。誰かと誰かの人生を相対化することで初めて生まれる概念なのだ、ということです。そして、人間はどんな人でも必ず誰かの愛の力によってでしか生存することはできないんだ、ということです。人間って、誰もが弱いじゃないですか。特に赤ちゃんの時や子供の時は、とにかく弱い存在です。圧倒的な弱者です。だからこそ、どんなに虐待された体験がある人であっても、必ず誰かからの愛された体験が無い限りは生き残って生存できない。人間とはそうした存在なんだ、ということが、何か腑に落ちたんですね。

幼い時の記憶で、そういうことが僕の中で突然ありました。そもそも僕の最初の思いは、その時の子供に会いたいっていう話だったんで、それをまた思い出したんですね。当時の記憶として、夜中の病室にバタバタバタと看護婦さんが来て、翌朝にはその人の気配がなくなる、という光景だけはなんとなく覚えていたんです。その人は退院したのだろうか、転院したのだろうか、それこそ生きているのか死んだのか、というのが僕の最初の問いだったんですね。

それをふと思い出したら、今度は横に突然、光みたいなものが見え出してきたんですね。120cmくらいの高さの光です。光が複数集まっては離れ、点滅しては消えて、あとは明るくなったり小さくなったり大きくなったりしてるような光がバァーっと横に近づいてきたんですよ。その瞬間、その光の群れが、当時病室にいた子供だっていうことを直感的に感じたんですね。それで僕は、その光みたいな存在に直球で聞きました。「あなたは僕と同じ病室にいた子供たちですか」。そしたら「勿論そうだよ」っていう返事が返ってきたんですね。そこですかさず「君たちは生きているの」って聞きました。すると、「君はわかっているだろう」って答えられたんです。そもそも、この宇宙の仕組みがどうなっているのか教えましょうと、突然そういう哲学的なテーマが始まったんですね。そしたら、この世に存在するもの、それは植物でも動物でも、どんな些細な石でも風でも水でも砂でも、全ての存在には命があって、命は、死を迎えるとこの世の全ての存在に平等に分配されていくんだと言われたんです。

渡辺はい。

稲葉命はそうして分配され、循環していく。だけど、ここに一つポイントがある。それは命の仕組みの秘密でもある、と言われたんです。それはどういうことかと聞いたら、命っていうのは全ての存在に平等に分配されるんだけど、「受け取ろう」と思った人にしか受け取ることができない。そこには自由意思があるんだ、ということを言われたんです。受け取るか拒否するかは、自分が決定権を持ち、それは自由なんだ、と。それこそが命の循環における大事な仕組みだ、と。君はあの時に僕たちの命を受け取った、受け取ると決めたんだ。だから僕らは君のここで生きているじゃないか、と。心臓の部分を指しながら言われたんです。僕はそれを言われたときに、あぁ、近くにいるんじゃないかっていう気がしたのは、そういうことなのかと、腑に落ちたんです。受け取ると決めたら、命は受け取ることができる。命っていうのは光のように同じ場所に重なることができるようなんですね。それはまさに光と同じなんです。

渡辺重なると。はい。

稲葉君は医者になって色んな人を看取ってきているけれども、君はちゃんと死にゆく人の話をちゃんと聞いて、命を受け取っていると。だからみんなあなたの中で重なっていて、受け取っている、というのはそういうことなんだよって言われたんです。そういう不思議な体験がありました。それは自分の医者としての人生、生き方にも大きな影響を与えていると思います。おそらく、子どもの時にそうした体験はあったんだと思うのですが、表層の意識では忘れていて、深い意識の中でそれをふと思い出したんですよ。

渡辺その話で非常に興味深いなと思ったのは、自分は可哀想な子ではない、相対化してあの子よりもどうだ、とかではなく、自分は可哀想な子ではない、そして家族に愛されているという気づきがあったわけですよね。その気づきから、わたしは生きることを求められていて、生きねばという自由意思が生まれたと。それはすごく重要なことのように思えます。逆を言うのはとても恐縮ですけれども、亡くなった子供たちっていうのは、家族からの愛を感じられなかったのか、もしくは、それに対して気づきがなかったのか…。

稲葉いや、そういう因果論的な話ではないと思いますね。亡くなった人は、亡くなった人なんです。何が原因とか、そういうことではないと思います。ただ、命は集合的なものでもある、ということなんですよ。

渡辺はい。

稲葉集合的な命なので、あまり個別的なことを考える必要はないんじゃないかと思うんですよ。肉体は誰でも限界があります。それはある程度しょうがないことです。その分は誰かが受け取ればいいんです。命っていうのは量ではなくて質の問題なんですね。人生が長ければいい、という話ではないんです。一歳であろうと二歳であろうと、それは完結しているんですよ。命はすでに重なっているから成立しているんだけど、それはこちら側が主体的に受け取らない限りは、受け取れないっていうことなんだろうと思います。だから、その時の子どもたちはある意味では他人かもしれないけど、別の形での自分でもあるんだろうなって思いましたね。その時の同世代の子どもたちは肉体的な限界があったので、誰かに命を託していったんですよね。受け取ってくれる人に対して。寄り集まって渡していくというか。

渡辺稲葉さんの中に、それが重なっている可能性があると…。

稲葉そうです。だから、そういうことを思い出したら、自分はそう簡単に死ねないなって思ったんです。自分一人の人生じゃないことを自覚しちゃったんです。色んな人の(命)が重なっている、とすると、複数の人生を生きているようなものですから。だからもう、親が複数いるようなものですよね。遺伝的な両親はもちろんですが、それ以外にも親がいるようなものです。だって、代わりに託されて生きているわけですから。いのちが重なっているとすると、もう自分だけの独立した人生とは考えられないっていうことですね。

渡辺私は子供の頃、私の父方のおじいちゃんおばあちゃんと一緒にずっと育ってきたんですけれども、母方のおじいちゃんおばあちゃんに会いに行った時に、変な気分になったことがあるんです。なんで僕には、おじいちゃんとおばあちゃんが二人ずついるんだろう?って。まあ当然のことですよね。ただ子供だった自分に、おじいちゃんとおばあちゃんが二人ずついるっていうことが、こう、しっくりと理解できなかったんですよね。

当たり前だけれど、その重なりあいの中でまた渡辺真也の遺伝子が作られ、その情報っていうのは重なっているわけですよね。そのDNA情報っていうのは、宇宙の、全体の総和みたいな所から生まれている訳で。そうするとまあ、命は大切にしなきゃなぁ、みたいな。結論になってしまいますよね。

稲葉話が変わりますけど、単細胞生物が多細胞生物になったのは15億年前なんですね。単細胞生物がだいたい40億年前くらい前にできたとするとて、25億年ぐらいかけて多細胞化していったんですね。想像を絶する時間です。多細胞化する前の生命の世界は、単細胞生物で一つの細胞だけで生きていますから、ずっとコピーし続けているわけなんですね。単細胞がコピー…コピー…コピー…の果てしない繰りかえしなので、ある意味では個別的な概念はないんですよ。生や死という概念自体が違うんですよね。全てが同じ情報をもって、まったく同じものですからね。だけど、それだけでは何か不都合が出たのでしょう。単細胞の世界から、多細胞化という大ジャンプが起きた時に性や死の仕組みができています。異なったものが二つ交わり、全く新たな遺伝情報を持つ個体を作るという意味です。そこで全く別のものが生まれるわけです。コピーではないものが。それをどんどん重ねて行くっていう世界が生命の中に生まれた。その時に初めて死という概念がでてくるわけですよ。全てがコピーで同じものから、すべてが違うものですから。コピーの時代は区別できなかったものが、違うものが生まれて区別できるようになった。だから性の仕組みと、死というものはペアで生まれたような物でしょうね。それまではコピーが全滅したらそれが死だったわけですね。消滅、全滅に近いものですね。多細胞化して性の仕組みができてから、個別性が出て、個別の死が生まれた。そういう歴史を僕ら人間は背負っていると思うんですよ。生命の歴史の中での、時の重みのようなものを。

だから、例えばあの世とか輪廻とか来世とか、人類は色々な概念(コンセプト)をつくりますね。勿論、あの世があるかないか、という議論は大切かもしれないですけど、僕は二元論で展開される議論というのは、人間の霊性やスピリチュアリティを高める問いじゃないと思っているんですね。そうしたあの世があるかないかとか、そういう話よりも、自分が生きる営みの中に、死をどう位置づけていくか、そういうことが大事なんだと思うんですよ。それは二元論のように知的な理解ではないし、人ごとではない問いとして。そういう問いを経過していれば、その一つの回答として、ある人が死後の世界やあの世や輪廻を絞り出したのならいいと思うんですよね。その人自身の神話とでも言いましょうか。生と死という一見矛盾するものが、生きる営みとしての人生の中に統合されていることが大事だと思うんです。それは誰かのコンセプトではなく、自分自身の哲学であり人生観であり、神話のようなものだと思います。そして、僕はそうした生と死にまつわる深い体験が、どんな人にもあると思っているんです。だって、赤ちゃんは毎日生命の危機に瀕した弱い存在でありながら必死に生きていて、そうした時期を経て大人になるわけですから。だから、単純に忘れているんですね。命がけで生き延びてきて今こうして生きている、ということを忘れているんです。でも、本当は誰もが生の中に死が、死の中に生が位置づけられて生きているはずだと思うんですね。自分が生まれる前や自分が死んだ後の連続の中で自分の生や死を位置づけていく時に、生まれ変わりや輪廻という考えが、何かしら強い説得力を持って伝わってきているのだと思います。それは、自分の死だけではなく、自分以外の膨大な死者をどう位置付けていくか、ということでもあります。そうした死者と生者が織りなす滔々とした命の流れがあると思いますね。

渡辺この映画を作っていく中で気づいたんですけれど、この十二縁起っていうのは、最初の無明の状態っていうのは卵(らん)の状態で、受精するところから細胞分裂して形になっていって、最後は病死、つまり亡くなる訳ですけれども、驚いたのがアイルランドのタラの丘という聖地に行くと、受精卵のイメージのようなものが非常に多く登場するんです。そういったものがどういうアーキタイプとして生まれてきたのか、非常に興味があります。そして私も二元論的なものの考え方が昔から非常に苦手で。

渡辺例えば、私っていうものが実は存在していない、と私は思っていて。矛盾するようですが。で、それは、子供の時に色々考えることってあるじゃないですか。

稲葉ありますね。

渡辺渡辺真也が「私」っていう言葉を一番最初に話したことを私は覚えていて。それは中学一年生の時の英語の授業だったんです。先生が「リピート・アフター・ミー、アイ・ハブ・ア・ペン」と言って、私は「アイ・ハブ・ア・ペン」と言った。すると先生が、今度は日本語で「私はペンを持っています」と言って、今度は私が、「私がペンを持っています」と言った。それまで子供の時には、「真也は」とか言っていたわけですよ。それが「私」と一般名詞化された時に、なぜその英語話者っていうのは主語を置いて文章を作らなければいけないのだろう?主語なんて置かなくても認識は可能だし、そんなものが存在してるとは、どうしても思えなかったんですよ。

それで、中学二年生に自転車に乗っている時、自転車に乗っている時ってバランスを取りながら行くけど、乗っている時に、常に意識的にバランスなんて考えないじゃないですか。で、自転車に乗って風に吹かれている時に、やっぱり「私」という存在なんてないな、って何となく思ったんですよね。そういう問いが何となくあって。それから近代的なものを学んで、デカルトやスピノザを読んだりしてから、そういう近代的な私の存在というフィクションから生まれたものではなくて、もうちょっと大きな生命倫理だったり、そういったものに対して私は興味が湧いてきて。さらに、そういった近代化されたGeistのレベルの精神ではなくて、もっと魂の領域っていうものを扱うのが、本来的な芸術なんじゃないかなって思いはじめて。

稲葉いま渡辺さんのお話で出てきましたけど、子供の時の感性っていうのがあって、それは世界を概念化したり区別したりせずに見ている世界ですよね。ある時から概念化されて、常識や偏見っていうものを覚えて社会に出ていくわけじゃないですか。でも僕は芸術の大きな役割の一つに、そういう子供性を取り戻すテーマがあると思うんですね。人間の始まりであり原型でもある子ども性を、大人の世界に響き合わせて重なりあわせていく作業が大切だと思います。仕事や人生でも重要だと思うんですよね。そうした自分の連続性が、ちゃんと関係性を持つということが。

僕も子供の時に、何かものを作る人、芸術家になりたいって思っていたんですね。画家か漫画家になりたいっていう漠然とした思いがありました。

渡辺おっー。素晴らしい!

稲葉僕もけっこう絵を描くのが好きだったんですけど。でもある時に、職業としてやりたいことではないなと思ったんですよね。だから僕は生きている恩返しとして仕事を選択して医者になったんですが、僕は芸術家という職業に興味があったわけじゃないです。だけど子供の時は、何か職業に当てはめなきゃいけないっていう変な教育を受けるんで、そう思い込んでいたんですよね。僕は生き方やライフスタイルとして、芸術や創造に関わることがしたい、と求めていただけで、それは職業とは違う生涯かけて取り組みたい課題だったんですよね。ただ、学校では職業もある種のレディメイドの既成服に当てはめようとするじゃないですか。こうゆう職業につけばいいんだ、とか。でも別に既製品の職業を求めているわけじゃないんですね。医者も同じように暫定的なものです。生命の仕組みや神秘を知りたいとか、そうした自己探求のプロセスとして、職業の枠組で今そうしたことをしています。芸術やアートを、そうした生き方の問題として捉えているんですよね。

渡辺私も高校生くらいの時に、やっぱりアートが好きで、ちょっと美術やりたいなーと思っていたんですが。実家が魚問屋をやっていて。父からは経済学か商学でしか大学に行かせないって言われていて。それでまあ大学に入って。でも美術がやりたくって、キュレーターになりたい。まあ映画やりたいっていうのもあったけど、キュレーターやりたいなーと思って。それで、ニューヨーク大学の大学院の受験結果が出て、それに合格するまで、父はどちらかというと、私が美術をやることに対して反対だったんですよ。ようやく大学院に受かって、父も母も喜んでくれて、その時に、ようやくお前がやりたいことをやれと言ってくれて。芸術をやるための切符をまず手にしたのが22歳の時だった、みたいな。

それで最近実家に帰った時に、うちの母が、父のいる前で、「結局真也は一番なにがやりたいの?」って話になって。キュレーターなのっ?映画監督なのっ?学者なのっ?みたいな話になった時に、父が、「いや、真也がやりたいことはそういう枠にはまらないことなんだ」って弁護をしてくれたことが結構嬉しくって。あー、ようやく分かってくれたかー、みたいな。

稲葉職業って、既存なものではないんですよね。

渡辺ええ。だから私もこれ、自分でも、何をやってるのかって聞かれても困りますもん(笑)

稲葉職業って自分が作っていくしかないんですよ。体にフィットしたその人だけのものを作る必要があるんだと思います。最終的にはその人自身にしか分からないものでしょうね。その人の人生のプロセスをずっと辿っていかないと分からないものなので。まあ本来職業って、人生の通過点としてあるはずですし。

渡辺そうです。全くその通り。

稲葉職業は人生の手段なんですけど、人生の目的と勘違いしてしまうと、何の為にそれをやっていたのかがわからなくなってくる。最初の目的を忘れて、狭い世界で立場を守ることが仕事だと勘違いしてしまうんですよね。

渡辺:まさに。だから近代二元論で斬っていくとそうなってしまうということですよね。

稲葉そうそう。だから僕も現代の医学や科学が、本来の目的を見失っていることに現場では矛盾を感じています。科学は偏見を作るためではなく、偏見から自由になるために生まれたと思っているんです。ただ、今の科学は偏見を作るためのもので、既成概念を超えたものは、受け入れようとはしません。

僕は偏見から自由になりたいから、科学とかいろんなものを学びたいと思っているし、やっぱり生命っていうものを知りたいです。生命を受け取った自分としても感謝活動の一環として僕は医療をやっているんですよね。だから僕の中で本来、医者という職業の中に当てはめれないんです。僕が子供の時に感じていた感性、そのままなんですよね。だから、子どもの時のお医者さんになりたいとか、おもちゃ屋さんになりたいっていうのは、単純に人を喜ばせたいとか、そういう思いがあるわけですよね。職業上の違いではなくて、その動機こそが大事で。しかも、それはその人の人生の中で個別に湧きあがってくるものだと思うんですよ。

渡辺つまり、動詞的な行為っていうものがそもそもの原因にあるにもかかわらず、それが名詞化したものが、そもそもの目的のように扱われている。

稲葉そう。それがしかも既存の名詞になってしまうんですね。自分の言葉で発掘した名詞でもなくて。

渡辺誰から与えられたものだったりする。

稲葉与えられた枠組みの中に、自分を無理やり適合させてしまう。それはたぶん仮のものなんですよ。暫定的にしたものが、仮だったことをすっかり忘れちゃってるって思います。渡辺さんも研究されている、ヨーゼフ・ボイスやナムジュン・パイクのようなアーティストの人たちが人生をかけて訴えていることもそうしたことにつながっていると思います。それは、やっぱり伝わってきますよね。

渡辺その話をしようと思っていたんですよ。確実にそうですよね。

稲葉渡辺さんはキュレーターという職業を通過して、その手法を身につけた上で、何か既成品ではない渡辺さん自身しかできないことをされようとしていると思いますね。そういえば、この会場の方で渡辺さんのことを直接どれくらいの方が知っていますか?渡辺さんって本当に天才なんですよ。言葉やイメージを繋げていく天才なんですよ。映画を見ても随所にわかりますけど、この文化や儀式はこの言語から派生したんじゃないかとか。そのつなげ方が天才的ですね。そのセンスは、既存の学者とかの世界で生かすにはもったいないですよね。学問ではなく芸術になるでしょうね。だから既存の映画監督という枠組みにも多分当てはまらないでしょうし。そうした生き方は、若い人にも凄く勇気を与えると思いますよ。特に迷っている人、悩んでいる人たちには。

渡辺そう言っていただけると、凄く有難いですねぇ。

稲葉そういう生き方があるんだ、という実例としてね。

渡辺今ボイスの話が出ましたけれども、皆さんの中でも、なんていうのかなあ、やりたい仕事をできてない人とか色々いらっしゃると思うんですよ。例えば私も東京都の仕事を一年間やった時、どうしても合わなくて、とか。で、ボイスの言っている言葉で非常に面白いのは、 " Everybody is an artist "、つまり「全ての人は芸術家である」という言い方をしていて。それは芸術家として絵を描いている人が芸術家なのではなくて、全ての人間は生産的な行為ができるんだ、と。

例えば、あなたが人よりも料理が上手いとしましょう。で、料理人になったと。それは既に生産的な行為をしているんだと。クリエイティビティがあるんだと。クリエイティビティがあるんだから、それこそが芸術家じゃないか、という言い方をしていて。ボイスはこの言葉で、全員を救済しようとしたんですよね。そこにはさっきおっしゃった生きる意志というか、そういうものとの重なり合いが凄いあるような気がしていて。

稲葉そういうことですよね。やっぱり自分が主体的に関わっていかないと、そうした自覚には至れないと思いますし。僕は生命自体が常に創造行為をしていると思っているんですね。生きているだけで。常に、不調和や調和のバランスを移動しながら動きながら創造し続けているのが生命の前提だと思っています。寝て起きる営みもそうですが、僕らは日々生まれ変わっていると思います。毎日が違う人生を生きているはずです。

あと一つふと思い出しました。子供の時に考えたことですが、人って本当に死ぬのかなって疑問に思ったんですよ。

渡辺ああ、わかります。

稲葉自分が死ぬって本当にあるのかな、と思ったんです。もちろん、他者の死はありますよ。死体は認識できますよ。でも、自分が死を体験するという意味での死っていうのはないんじゃないかなと思ったんですよ。僕は、死の類似行為が睡眠だと思っています。例えば、寝た瞬間って、覚えてないですよね。起きた時に、記憶と整合して、昨日寝て今日起きたんだっていう風に分かりますよね。でも寝た瞬間ってその時に絶対にわかりません。それと一緒で、死んだ瞬間って永遠に体験できないじゃないかと思ったんですよ。

渡辺ああ。そうです。まったくその通りです。

稲葉ですよね。

渡辺死を体験した者は生きてないっていう。はい。

稲葉そうそう。だから、僕の結論は、主観的な死は存在しないっていうことに気づいたんです。

渡辺ああ!全くその通り。それをデュシャンは一言で、「死ぬのは常に他人である」って。

稲葉ああ、そうですそうです。デュシャンの言いたいことを多分、子供の時に考え抜いて結論付けたんですよね。他人の死はある。ただ、自分が自分自身の死を主観的に体験することはできない。それは寝る瞬間を体験できないことと同じです。死ぬ瞬間を永遠に体験できないとしたら、死って一つの概念なんじゃないかなって思いました。その瞬間に、自分の中で死ってものに対する恐れっていう感情が外れたんです。

渡辺ああ、はい。私も同じです。

稲葉死っていう概念に、「おそれ」や「不安」の感情が結合していて、それが離れたのが分かったんです。

渡辺ああ、わかります、その気持ち。

稲葉多分それは、自分なりに死っていうのと向き合ったことで、さっき言った、生の中に死が位置づけられたんですよね、自分の中で。だから、死は不安や恐怖の対象ではなくなりましたよね、完全に。むしろ、生に厚みをもたらす欠くことのできないものだと。

渡辺私も一つ打ち返ししていいですか?テングリズムでは、人間のカラダが車のようなもので、そのドライバーとして魂が乗っていると考えます。私は先ほど話したように病気になったり、色々あったんですが、そういう体験をしてから、寝るじゃないですか。すると、なんかね、パーキングをしてる気分なんですよ。自分のカラダという車をベッドという場所に車庫入れして。そうするとドライバーである魂は、カラダから出てくわけですよね。それが何か集合的無意識とかと関係しているような気がしていて。

アンディー・ウォーホールの作品に、「エンパイア」っていう、8時間延々とエンパイア・ステート・ビルを写し出すという映像があるんですけど、それとほぼ同時期に、ウォーホールが 「スリープ」っていう作品を作っていて。8時間もエンパイアを映し出しているというのは、8時間が日照時間すなわち労働時間で、その象徴がアメリカ資本の象徴であるエンパイアになっていて、その一方では男性が寝ているんだよ、っていう作品なのかなーって、思ったんですよね。

渡辺じゃあ、ちょっとこの辺で、質疑応答をぜひ。どなたか質問やコメントがある方は。

稲葉一人指名させてもらっていいですか。古代布の世界的権威の吉田真一郎先生が来られていて、吉田先生から感想などお願いしたいです。

吉田質問というよりも、私は27歳の時に、ヨーゼフ・ボイスとちょっといたもんですから。そのきっかけで、この映画があるってことを稲葉さんからお知らせ頂いて。今日、見せてもらって。僕の中でのボイスっていうのは、相当思いがあって、まあ途中で涙も出てきたんですけど。話すとちょっとボロボロになるんですけど、ボイスがもしも、ああいう世界大戦の時の、ハチミツとバターをカラダに塗られて、フェルトに包まれてっていう伝説が、作り話であったら、僕はもう、もっと好きになりましたね、今日は。

渡辺それはどうしてですか?

吉田いやぁ、どうしてかは分からないけど。なんか伝説っていうか、ボイスはほんともっと何か伝えたいものがあったんだろうなっていうか。僕はその27歳の時に、もの凄い恥ずかしい話なんですけど、ボイスがアジアの中の日本っていうことを僕に聞いてきたんですよね。僕はその時に、大学の頃とか、アメリカの現代美術とかロシア・アヴァンギャルドとかイタリアのスティルスとかああいう風な勉強をして好きなもんですから、そういうような話をしてボイスにやったら、ボイスは喫茶店でコーヒーを飲んでいる時に、そんなんウォーホールに聞くと。お前から聞きたくないと。お前からはアジアのことを聞きたいと。アジアの中の日本ということで、その時に出てきた名前が羽仁五郎っていう、

渡辺おおー!映画監督である羽仁進のお父さんですね。

吉田『都市の論理』っていう、僕もその時には大学の全共闘の連中がよく読んでたんで、ちょこっとはかじったんですけど。それを論理的に説明するには知識がなかったので、それも言えない。アジアの中の日本、特に琉球と日本との関係、何かそういうことをちょっと、おぼろげながらの記憶なんですけれども、そういうことに非常に興味を持って質問をしてきたんだけれども、

渡辺え?ボイスが琉球について質問してきたってことですか。

吉田琉球っていうか、アジアの中の沖縄って言ったかどうだったか、ただどの程度の関心を持ってたかってのは、今は確かめることはできないですけれども。その時に何も答えられないんですね。で、何も日本のことを知らないっていうことが分かって。ああ、こんなところにいる場合じゃない、外国で勉強をしているよりもまず日本を何も知らなきゃ、ってことを分かって、すぐ日本に帰ってきて。

考古学も含めて、日本の古いものや古美術の勉強をしよう、日本を旅して、古いものからものを見ていこうという。もう勉強というよりも遊びですね。自分の中で何も分からないんだから。まずは遊びでそういうことをやっていこうっていう。

遊びでやっていたのが、アメリカの博物館からそのコレクションで展覧会をやれって言って、論文書いて本を書いて、っていうのをきっかけにして、研究者になったんですよ。僕の中では研究者になろうと思ったことって一度もなくって、だんだんだんだん追い求めていくと、ボイスの言ってたルーツの重要性って、あっ、このことなのかなぁと。

だからボイスの中で羽衣伝説が出てきましたけども、あれは僕の生まれた京都でも、京都の天橋立、羽衣伝説があって。そしてその横に丹後ちりめんっていう絹織物の産地があって、あそこは伽耶っていうところから入ってる。

渡辺ああ、そうですね。はい。

吉田伽耶国の人たちがそこに住み着いて、やっぱりそういう絹織物を広めていく。

渡辺ちょうどまさに映画の中に出てきたように。

吉田ええ、そうなんですよ。そういう風なことを含めて僕は今まで30年ほどは、博物館とか美術館で色んな所でね、古代布の展覧会をやってきましたけども、僕の中ではそれがアートだと思ってやってきたんですよ。

渡辺素晴らしい。

吉田しかし世間では、それは古い、染色の展覧会ということで。

渡辺つまり現代美術ではない、と。

吉田ええ。

稲葉いやでもほんと、吉田さんのされていることって極めてアートですよね。本当に昔の布ってもうものすごい質感があって、それを現代の中でまた甦えらせて、提示していくっていう。その、行為がね。僕は吉田先生の活動は最先端のアートだと思っていますよ。

渡辺はい。

吉田本当のアーティストって何なんだろうな、って思ったんで。ふと。

渡辺あ、だからつまり、また二元論的な、アートかアートじゃないかっていう時に、切り捨てられてしまうっていうことですよね。

稲葉そうですよね。

渡辺つまり一元論的に芸術や世界を捉えなくてはいけないのに、そうなってないっていう…

稲葉だから今までのアートの文脈の流れに乗っている人はアートって言われるんだけど、そうじゃないところからも、本当の表現ってあるんですよね。アート自体が、一つの既成概念にとらわれているんですよ。僕も古代の布、麻とかカラムシ、チョマとか、ああいう古代の布に触れた時にその質感に驚いて感動したんです。現代では再現できない凄さにやられました。それで吉田先生にお話を伺っていたら、ボイスと直接会ったことがあるという話が出てきて、すごくビックリしたんですよね。それでこの映画もお声かけしたんです。吉田先生がボイスに直接言われた話で、自分のルーツと関係ないことをしても、そんなのアートでも何でもない、と言われたというのが衝撃でしたね。

吉田僕はその時に、絵を描いてて、画商も付きかけてて。何の疑問もなかったんだけれども、ルーツのことを言われたときに考え直して。なかなかセンス良かったもんですから、東京へ帰って、そこにボイスの要素をちょっとパクって中に入れれば売れるかもわからないしと思ったけれど(笑)、そんなことは何の意味もないっていうことに気がついて。そっから考え直して絵は売らなくなって。アルバイトでイラストレーションしたり、京都から東京に出てきて、親もいつ帰ってくるんだっていう、ブラブラ人間ですよね、結局。ぶらぶらブラブラやっていても食っていかなならんから、仕事をする、仕事をするってたってどっかの会社に入るわけじゃないですから。そうこうやっているうちにだんだん、僕は68(歳)になったんですけれども、それ近くになって、やっとボイスの言ってたようなことに、やっと近づいたかなっていう…。

今までは博物館で展覧会やっても、アートのことには一切触れなかったし。越後妻有アートトリエンナーレっていう、十日町からお呼びがかかって、その一環で十日町の博物館で展覧会をやってくれというのでやって。自分以外の会場はいわゆる現代美術ですべて埋まっていましたから。僕の考えでは、密かに一人か二人、ボイスみたいな人間が出てくるんじゃないかと、面白い質問をしてくるんじゃないかと、待ってたけど、誰もいなくて。古い布の展覧会っていうので、非常に好評で人は来たんですけれど、そこをアートとして結びつけて捉えてくれる人はいなくて・・・。

渡辺ええと。残念ながら、ちょっとお時間になってしまったので。ぜひこの後、吉田先生が、なぜボイスがタタール・レジェンドに感動をしたかっていうのを伺いたいです。ぜひ皆さん、隣のレストランに席を取っていますので、もしこのあと話に加わりたい方がいたら、ぜひいらして下さい。今日は長い時間、ありがとうございました。

稲葉こちらこそ、素晴らしい映画とトーク、本当にありがとうございました。

テープ起こし:中山寛隆 / 写真:青木涼子

TOPに戻る。

ゲスト:鶴岡真弓 / 2017年01月30日 @ 渋谷アップリンク

鶴岡真弓Mayumi TSURUOKA

鶴岡真弓Mayumi TSURUOKA早大大学院修了。ダブリン大学トリニティ・カレッジ留学。現在、多摩美術大学教授、芸術人類学研究所長。ケルト&ユーロ=アジア芸術表象学。西はアイルランドから中央ユーラシア、東はシベリアへ至る「生命デザイン」調査。主著『ケルト/装飾的思考』『ケルト美術』(筑摩書房)、『ケルトの歴史(共著)』『装飾の神話学』(河出書房新社)、『装飾する魂』(平凡社)、『阿修羅のジュエリー』(イースト・プレス)、『ヨーロッパの装飾文様』(東京美術)、主訳書シャーキー『ミステリアス・ケルト』(平凡社)、ミーハン『ケルズの書』(岩波書店)など多数。NHK「人間大学」等、映画『地球交響曲第一番』でアイルランドの歌姫エンヤと共演。

渡辺本日はケルト芸術文化研究家で多摩美術大学・芸術人類学研究所所長の鶴岡真弓さんをゲストに招いてトークを行いたいと思います。まず映画を観た感想から入ってもいいですか。

鶴岡まだ感動で熱くなっているのですが、今、渡辺監督の「Soul Odyssey」を観終わって、自分が歩いてきた、ささやかな、ユーラシア世界の場所が、とても重なっていることに驚かされました。私の場合は40年も前、初めてシベリアに上陸し、世界で最深の湖のバイカル湖のイルクーツクを通り、モスクワに到達し、まだ見ぬカスピ海と黒海の間のオセット人の地やクリミアから出土した、2500年くらい前スキタイ人の大釜を見た、サンクトペテルブルクの博物館・・・。ロシアとの間での紛争以前に訪ねたキエフのウクライナ正教会で、聖母のイコンの前でお祈りしている人々や、イコノスタシス、ベルリン・・・そしてモンゴルの草原では奇数の81本の竿(骨)で傘のように支えているゲル(パオ)の文様、ウイグル人のタクラマカン砂漠の水のポンプ、カシュガルの墓廟・・・そして、西安の回教寺院で渦巻いていた風、韓半島の磨崖仏、そしてそこから見遙かせるようなユーラシア世界の最東端部でユーラシア大陸に最も近い場所、日本の福岡の元寇史料館まで・・・・。そのような場所を私も巡り、つい先日の9月にはモンゴルのカラコルムの修道院の壁画の前にいましたので、ほんとうにこの映画のそれぞれの場所に臨場しているという感覚を覚え、興奮が冷めやりません。

ちなみに私はユーラシアに貫かれている「生命デザイン」として、ヨーロッパの基層文化のケルト、中央アジアの騎馬民族スキタイ、日本の古墳時代剣の鞘の装飾までにある「動物文様」すなわち「アニマルスタイル」または「ズー・モルフィック」(動物+形)の意匠を追いかけているのですが、その「アニマル・スタイル」は、バイカル湖、キエフ、サンクトベテルブルクのエルミタージュ美術、北欧のノルウェイやスウェーデンの民俗博物館の建築装飾にも、さらにダブリンの博物館でのケルトの金工も見ることができる。福岡では元寇史料館に行くと、驚くべきことに、バイカル湖の建築博物館内で見た、乗馬で足をひっかける鐙(あぶみ)にあった動物文様を見ることができ、シベリアと日本が直につながっていることに気づかされたことでしたが、それは「Soul Odyssey - ユーラシアを探して」の最後に馬のイメージへのオマージュのシーンにもつながり、とてもシンボリックでミステリアスな暗示力に驚かされました。そうした数千キロに渡るユーラシア文明に貫かれてきた意匠が、渡辺監督のこの映画で監督ご自身の旅の生のかたちとなり、その刻々の時間に出現するのです。

人生でも旅でもつねに「つなげようとする心」がたいせつですね。「タッチ」は瞬間的なものですが「たどる」ということは前も横も見えないから「たどる」ということに挑める。時間もかかるし忍耐も要る。しかし時間をかけてたどる旅の営みは、わくわくする心を何百日も何千日も持続できることですね。それを渡辺さんは、ディレクターとして、トラベラー、アクターとして、ストーリーテラーとして、フィロソファーとして、たくさんのご自分を「ダルマ」の車輪のように、高速で回転させながら、ユーラシアの道をたどられました。謙遜して第一歩とおっしゃいましたけれどそれは万歩であり漫歩です。

観たあとに本当に思ったのは、遠藤周作ではありませんが、「沈黙(サイレンス)」によって語る映画のようにも思えました。言語で表現していくには活発な「発話」が大事ですが、この映画には、饒舌よりも、砂漠の砂紋のように波打ち寄せては消えていく限りなく沈黙に近い表現を、瞬間、瞬間に感じさせていただき、ラストシーンにその哀しみと美しさを得て感銘を受けました。

渡辺ありがとうございます。恐縮するくらいのお言葉をいただきました。

実は鶴岡先生には、今日はじめてお会いしました。鶴岡先生の『黄金と生命』という本を読んだときに、もしかしたら私がいま考えていること、もしくは私がユーラシアでやろうとしていることに、日本で一番近いことをしようとしているのが鶴岡先生かなと思ったんですね。

もうひとつ共通点として、鶴岡さんも19歳のときにユーラシア大陸を横断していますよね。当時どういったルートで横断されたんですか?

鶴岡私たち日本という国が構築してきた国際関係は大きく変化しつつあり、「TPP離脱」や「壁をつくる」と宣言する大統領がアメリカ合衆国に出現し、あるいはEUの共同体からイギリスが離脱し、極右の党がヨーロッパの国政に迫るなど、世界が輪になってつながるという夢は正夢にならないという現実に私たちは直面しています。そのなかで日本の戦後、私が小学生だった50~60年代は、日本はアメリカとつながり、その意味で「太平洋の方角」ばかりを日本人は見ていました。太平洋の方角にはアメリカという繁栄し続けてきたグレイトな国があった。そこに最高の幸福があると、われわれ戦後の子どもは教えられて来たんですよね。たしかにアメリカの新大統領も再びアメリカをグレイトなものにすると言っているように。

一方、私が子どもの時代には、中国もロシアも、日本に最も地理的に近いユーラシアの大国とは公式の国交は遅れて、アメリカが陽ならば、ユーラシア世界は陰のようにしか映らなかったわけです。パシフィック・オーシャンの明るさ、ブライトネスと、ユーラシアの暗さ、ダークネスというイメージのコントラストはあまりにも大きかった。1950年代、60年代、70年代初頭までは、本当にそのようなコントラストがありましたね。

つまりアメリカがある太平洋の方角には、日本の芸能人がハワイに遊びにいくのが憧れられたように、日本人は明るい太平洋の方角ばかり見ていました、が、一方、反対側のユーラシアは、その陰に、じつに多様な民族の文化があることに気づけないままでる、という風に、小学生の私には思えたのでした。渡辺さんが映画のなかで、ウズベックやモンゴルの人たちから証言のような形で、“どちらもルーツとして交流している”とおっしゃっているように、それらの民族のルーツのなかには、私たち日本人の文明の要素が、いくつも畳み込まれていると直観できるはずである。にもかかわらず、まだまだユーラシアをまともに日本とつなげて見る人々はとても少なかった。

私は「日本はユーラシア最東端部の耳飾り」というふうに言います。耳飾りというものは、大陸(本体)からは離れているが、美的で洗練されている。その隣には「ユーラシアの耳」である韓半島があって、本体の中国、インド、そして中央アジア、モンゴル、ロシアがあって、カスピ海、黒海、その向こうにヨーロッパがある、というイメージで、日本を位置づけました。そのようなユーラシア世界のありさまを、小学校4年生くらい、東京オリンピックの少し前から関心をもっていた。直感的に私たち日本が孤立しているのではなく、他民族と「つながっているんだ」というすごくワクワクする気持ち。それを教えてくれたのは、アメリカの方角ではなく、ユーラシア大陸のほうだった。限りある人生で調査し、旅するなら、明るい太平洋世界よりも、まず陰りあるユーラシアだろうと考えたんです。

それで19才のとき、横浜からロシア船に乗って、津軽海峡の夏景色を通って、ナホトカに上陸。そしてハバロフスクでシベリア鉄道に乗りました。イルクーツク、モスクワ、サンクトペテルブルク、スオミの国のフィンランド…と、ずっと行って、スペイン領のジブラルタルを越え、アフリカの北岸のスペイン領であるセウタに渡り、帰りはウィーンを通って帰ってきたのです。セウタはエンリケ航海王がアフリカの黄金をスペイン、ヨーロッパに運ぶための基地としていたところで、いまでもスペイン領ですね。

渡辺一周してきたということですか。

鶴岡セウタまで行って、そしてまたヨーロッパに上がって、戻ってきました。

渡辺それは陸路、横断鉄道か何かで。

鶴岡そうですね。

渡辺ほぼ一周したわけですね。どのくらいかかりましたか。

鶴岡それは、ちょっと学校を休んだので言えませんが…結果、留年してしまいましたね。

渡辺ああ、19歳、大学生のときですね。ちなみに学部はなにをご専攻なさっていたんですか。

鶴岡美術史、アート・ヒストリーです。いまでも一応、美術史家ということになっていますが。渡辺さんのご専攻は?

渡辺最初は経済学です。実家は静岡で魚問屋をやっていて、父がおまえには経済学しか行かせないと言うので、しぶしぶ経済学部に通いながら…。でも、やっぱりアートが好きで、映画を作ったりキュレーターになりたいという気持ちがあったんですね、もともと。それをするには、まずニューヨークに行かなければいけないと思って。高校生のときに、バスキアやアンディ・ウォーホル、音楽にも憧れるわけですよ。それでニューヨークに行きたいなと思って。そのためには英語を勉強しようと、短期留学、長期留学などして、英語をある程度マスターして、そしてニューヨーク大学大学院教育学部の美術修士課程に受かったとき、初めて父はやりたいことをやれと言ってくれて。それで初めてアートをやれるようになったのです。

渡辺ところで鶴岡先生、さきほど気になったのが“直感的に小4でユーラシアに”とおっしゃっていましたが、すごく早いと思うのですが。(笑)

鶴岡東京オリンピック(1964年)が小5か小6の頃だったと思うのですが。それより絶対に前に思っていたから…。東京で日本初のオリンピックをやるからインターナショナルだ、生徒も英語を話せないといけないなどと言われ始めた時期だったので、小5か小4だったと思います。でもオリンピックは関係なく、先ほども言ったように“ブライトではなくダークの方を見たい”つまりは、国交のない、簡単に芸能人が飛ぶような明るい場所ではなく、シャドウィな、陰影がある他民族の大陸の方に興味があったのです。

アイルランドのケルトの神話に、仏教と同じような「西方浄土」に行く伝説がありますが、西方は「オクシデント(Occident)」 、東方は「オリエント(Orient)」で、オリエントは「太陽が上がってくる方角」を意味しますね。でも若いときの私は、「沈む方角」に関心がありました。日本の高度成長、それは幸せなことでしたが、ガンガン太陽が上がってくることだけを見ることに対してすごい疑問を抱いて、逆に、見えない場所や、フェイドアウトしかけている場所や、弱まっていく民族など、余韻が残っている文明圏に関心があったのです。オリエントのライジング・サンの反対側には、サン・セッティングする西方があり、その人々は沈む太陽を追いかけて、浄土のほうに向かって歩いていった。ユーラシア世界の「最東端部の日本」からみて、ユーラシアの「最西端部」にある島国に、結局、直感的にか、アイルランドのほうに行って研究することになりました。それも小学生のときの高度成長期の反対方向への関心の結果で、西の彼方に異界があるというケルトの「アーサー王伝説」にあるアヴァロン島とか、アイルランドの常若のティル・ナ・ノーグの方角…。お話している間に、ご質問を忘れてしまったのですが…。(笑)

ところで、渡辺さんは経済学を学ばれたということですが。ソグド人は商人ですよね。ダブリンには、商人としてバイキング(北欧人=ノース)が来て、定着もしたわけです。ダブリンのリフィー川のほとりにヴァイキング博物館があって、そこでキャラクターが私たちを迎えてくれまして、彼らの第一声が “What’s your trade?”(あなたの商売は何?)、なのです。つまりあなたは、遙々この島に来ましたが、私たちに何が売れるのですか? 何を持って来ているのですか? つまり、活発な商売、商業、交換、交流で、「私たちの良いものと、あなたたちの良いものを交換しようよ!」と言っているわけなんです。

神話学の最先端をやっている学者によれば、スキタイ人の神話が日本の三種の神器と呼応しているのはもちろんのこと、日本の記紀神話はユーラシアからソグド人が持ってきた可能性があるとも言われています。鼻の大きな「酔胡王」という伎楽面が奈良時代に日本に伝わっていますが、これは1300年以上前の日本にもソグドやウイグル人のなどイラン系の商人が日本人とトレードをしに来ていたかも知れませんね。

いずれにしても「世界史」というのは “What’s your trade?”というwill(意志)から回り出すんです。その国に豊富にある珍しいものを別の国へ持っていき儲けてやろういう商人の営みは、最終的には目に見えない価値、精神文化の交換を創造する。ヴィジブル(可視的)なモノをとおして、インヴィジブル(不可視的)なものを、相手に開いて見せてあげることができるのが、本当の「トレード(交換)」ですね。結局ソース(資源)は目に見えないもののなかにあり、そして心に宿る。最終的には、魂の交換も実現する。

渡辺さんの映画の最後のシーンで、ローラさんが「ありがとう」と言われます。彼女の言葉と表情の中で魂の顕われが起こり、渡辺さんは人間がこの地上で黄金と交換できるものを撮られたのだと思いました。この地上で、宇宙自然のエネルギーが創造した黄金の輝きと柔軟さと交換できるものは、なかなか存在しないわけですが、だからこそ私たち人間は黄金と交換できるものを一生涯探し続けていく。私たちが生きているなかで、魂と言うしかない、スピリチャルなものを、どう目に見える形で「交換」できるか。この「コウカン」というのは、双方向から良きものを「交わし合う」ということであり、愛も、商品も交わすことで、それに成るわけです。その「交わす」ということを、渡辺さんは映画という形で、大いなるトレードの旅に出た。そして、そのトレードはちゃんと成就して、今日もいまここで動き出している。

つまり、私たちは、何かすばらしいものを交換するためにここに来たのだし、渡辺さんの旅は、数え切れないユーラシアの時空に生きた、生きている人々とのそれをなさって帰還された。さきほどのご質問からどんどんずれてユーラシア世界の1万㎞くらいめぐってしまったかと思います。

渡辺いえいえ大丈夫です。先生の本『黄金と生命』に少し戻りますが、ゲーテを評価する中で、私が一番好きなくだりは「ゲーテには黒の色の違いが分かる」なんですが、そこで先生は、つまりはゲーテなど西洋の知者は錬金術の秘密を知っているということを書かれていらっしゃった。ゲーテが黒の色の違いについて色彩論を書いたとき、ゲーテは“これが私にとって最重要な仕事だ”ということをよく分かっていたのに、ゲーテが死んでしばらくしても誰も分からなかった。それはなぜかというと、色の考え方というのは、あの時代は簡単に考えられていて…。いまも色彩論をやっていない人は「黒に色彩がある」といっても分からないと思うんですよ。それは補色の関係だったり、ブロッケン現象だったり、自然現象の中で影の色が違うという黒の話。これがヴィトゲンシュタインの哲学に結びつき、さらに中国五行では、胡蘭成が岡潔などと一緒に研究するわけですが。

それと、先ほどの“What’s your trade?”の話。私はドイツで日本文化を教えていますが、関西人と東京の人では文化が違うよという話をするときに、天下の台所での彼らのあいさつは“How much money do you make?”(もうかりまっか?)なんだよと。それに対して「ぼちぼちでんな」「さっぱりでんな」という挨拶がある。あれは、まさに“What’s your trade?”ですよね。

あともうふたつ。経済学を勉強してイギリスに行ったのですが、リバプールに行くついでに、アイル・オブ・マン(マン島)に寄ったのです。そこにはケルトの影響があって…・。

鶴岡そうですね。マン島は、今は死語に近いのですがマン島語というケルト語を話す人々が紀元前から定住し、北欧からヴァイキングも来て、それこそトレードの拠点ともなったのでした。

渡辺そうですね。マン島の旗には「トリスケル」の三本脚が描かれていて、非常に変わった旗なんですけど。そこは奴隷貿易が非常に盛んで、アフリカの奴隷がマン島を経由してアメリカに送られて行ったという非常にヘビーな歴史がありまして。そこで奴隷貿易を廃止しようといって立ち上がった地元の経済学者がいるんですよ。その人の名前はトービンさん。ノーベル経済学賞の受賞で有名になった「トービン税」は、全ての為替取引に0.0001%の課税をしてそれをプールすることによってファイナンシャルクラッシュを防ごうというもので、それを言ったのもトービンさん。200年以上前に奴隷貿易を廃止しようとしたのがマン島のトービンさんだと知ったときに、なんかカルマというか、悪いことをする人もいれば良い人もいるんだなぁと思いました。

それともうひとつ奈良の話が出ましたが。先ほど映画の中で、マッサージ師のドクター・ナラさんという人が出てきたと思うんですが。ナラさんにどんな意味ですか?と聞いたら「ナラ」=「カントリー」(Country;国)だと言っていました。

鶴岡韓国にある党の「ハンナラ」の「ナラ」も「国」の意味ですね。

渡辺ああ、それを言った人もいましたね。「奈良」をつくった人って、アルタイ語圏の人が国をつくったんじゃないかと。例えば「カタナ」(刀)という言葉も日本語だと思っていたらアルタイ語なんですよね。結構タイに残っていたりして。「サムライ」(侍)という言葉もアルタイ語なんだという人もいたりして。私は専門でありませんが、それは動詞の名詞形であるとか。そういうことに気づき始めると、国家というのはフィクションだなと考えるようになって…。

渡辺さらに、矛盾するようですが、「私」というものはないと思っていまして。「私」というものを発明したのはデカルトですよね。先ほど先生が“渡辺さんはコメンテーターだ”とおっしゃっていましたが…。クリス・マルケルは、自分の映画を観て批評する『コメンタール』という本を書いているんですが…。

鶴岡「コメンタール」とは「注釈者」ですね。

渡辺はい、そうです。最初はマルケルが『コメンタール』で何をやっているのかよく分からなかったんですよ。それこそケルトの勉強をしているときに『ガリア戦記』を読みました。その元タイトルが『コメンタール』なんですよね。あれは、ジュリアス・シーザー自身が第三者の視点に立って“シーザーはこうした”と書いているんですよ。

鶴岡なるほど、面白い。

渡辺マルケルは自分自身の「私」というのもすべてフィクションに捉えていて、例えば飼いネコのギヨームが死んだら、それはエジプト猫の魂が入ったネコなので、また新しいエジプト猫にギヨームと名づけて飼うんですよ。日本だと池田晶子さんが全く同じことをイヌに対してやっていて、ダンディというイヌを洗ってあげるとき“ドッグスーツをきれいにしましょうね”と言って。そしてダンディが死んでドッグスーツから魂が抜けてしまったら、また新しいイヌを飼って、ダンディと名付ける。私、変な話ですが、それがすごく分かるんでよね。先生わかります?

鶴岡分かります。日本の縄文時代は、ほぼ1万年続いたわけですが。それに比べれば、ケルト文明やスキタイ文明はいまから2500~2700年前と若い。私は「ユーラシア世界」を、その西のきわみの島国であるアイルランドから見つめ直して以来、造語ですが、ダブルハイフンをつけて「ユーロ=アジア世界」というふうに非常に日本語的に言うようになりました。その「ユーロ=アジア世界」で、後から来る文明も、それ以前の古層の再生のチェーンの上に成り立っている。文明も「生と死と再生」である。

つまり私たちが「生きている」現象も、たんなる「生きること=リヴィング(LIVING)」ではなくて、正確には「RE」がつく「再生すること=リヴァイヴィング(REVIVING)」や「転じること=リヴァーシング(REVERSING)」そしてまた「生まれ変わること=リバーシング(REBIRTHING)」。つまり、常に私たちは細胞分裂をしながら、いつか生まれ変わるのではなく、日々刻々と、ココで生まれ変わっている。睡眠をとって朝日とともに起きたら、そこでまた「リヴァイヴ(REVIVE)」する。復興や復活、蘇生というのは特別な言葉ではなく、日常で一番エネルギッシュに、ときには弱々しくも、私たちの生命においておこなわれていることなのです。

人間自身が一枚の皮袋なのであり、その中に新しいワインを入れて、再生しながら生きていく。トレードする人は”新しいワインはどうでっか?”というふうに運んで来る。常に珍しいワイン、血を入れながら、そのイヌも蘇生していくということですね。

さきほどの「コメントする/注釈する」というこということもそれに通じますね。世界に広まったキリスト教の定冠詞付きの「THE BOOK」といえば「聖書」のことで、この膨大な書物は、学僧・信者のコメンタリーによって引き継がれてきた、まったき書物であるといえますね。アイルランドでは800年頃に聖書写本『ケルズの書』がつくられましたが、ケルト・キリスト教の修道院でも、聖書の注釈がおこなわれてきた。『神学大全』のトマス・アクィナスでも。“神は死んだ”と宣言したニーチェにように、疑義を呈しながら注釈をすることもある。つまり聖書というのは、聖書の中に書かれた「テクスト」であると同時に、膨大な「コメンタリー」の織物であるということです。

そうしてみると、私たちの人生とは、自分に対する「注釈」をくりかえし、刻々と、生まれ変わり、自分の祖先や親へのオマージュや怨念や感謝を織りまぜながら変化(へんげ)していく。私たちは日々、己と、己を生かしてくれている生命的・知的環境すべてに関する「注釈者たる」ということなのですね。そして生き者として「賢者である」「スマートである」ということは、観念論的な説明だけではなく、最終的には、いかに深いポエジーを持って伝えられるか、人間というのは、しみじみ“あぁそうなんだなぁ”という共感までを得られてはじめて存在できる。そういった観念と直感と感情の幅で「コメンタリー」ができる。渡辺さんは、映像、音楽、ヴォイスがまさにそれなのだと直感していらしたのでしょう。膨大なユーラシアの注釈者であり、トレイダーとしての出発点をお持ちであって、それを映画で実現されたのだと思います。

渡辺細胞分裂の話が出たので、せっかくなので「ケルト」の話をしたいんですが。「タラの丘」という、有名な聖地といっていいんでしょうかね、「タラに帰れ」という言葉もあるくらいだから。

鶴岡異教時代の王宮があったところで、聖地ですね。

渡辺はい。そこに行ってすぐ直感したのは、まず大きな石が立っていて、そこから放射状に遺跡というか丘が広がっているんですが…。あれを見たときに“あぁこれはシヴァリンガだな”と、まず思ったんです。航空写真を見ると、あそこは円がふたつ広がったようになっていますが、これは細胞分裂だと思ったんですよ。

この映画のポスターは「仏教の十二縁起」をベースにしたものです。映像をたくさん撮ってきて映画にしようと思ったとき、一番最初のラフカットが映画にならなかったんですよ。なぜかというと、主人公がいなくて、ナレーションもアメリカ人の女性にやってもらっていて、なんかスロッピーな感じというか、お話しにならなかったんです。自分なりにどうしたらいいか考えたときに、手塚治虫の「火の鳥」が好きで、「火の鳥」みたいにしたいなぁと、なんとなく思っていて。そこからユーラシアをどうやってひとつに見せるかというときに、逆算して「白鳥伝説」がいいんじゃないかなと思って始めたんですよ。

実は、クレーフェの第一章は最後につくったのですが、十二章のことを考えていたら、脚本の相談に乗って頂いた方に、“お前が言っているのは「ヒーローズ・ジャーニー」だ”と言われたのです。ジョーゼフ・キャンベルという神話学者が“すべての神話には同じ構造があって、それは旅立ちから始まってイニシエーションを受けて異界に入って、ヒーローになって戻ってくる”と。それは十二章でできると聞いたときに、ちょっと待てよ「仏教の十二縁起」と「ヒーローズ・ジャーニー」って、無意識の構造だなと思い始めて。

「ヒーロー(HERO)」という英語は、ギリシア語の「ヘーローズ(HEROS)」で、英雄が死んでヒーローになる。昔、ユーゴスラビアの修士論文を書いていたときに、「ヒーロー」という言葉は何かというと「戦死者」という意味なんですね。セプテンバー・イレブンで死んだ人たちも「ヒーロー」と言われていて、それは違うんじゃないかなと思ったけど、あぁ「ヒーロー」、「英雄」って、語感的にそもそもそういうものがあるんだな、と気づいたんです。

「ヘーローズ(HEROS)」という十二柱があるのですが、これを英語の時間の文脈として捉えたのが「アワー(HOURS)」ですよね。おそらくメソポタミアの暦の概念がギリシアやヨーロッパに入ると、「ヒーローズ・ジャーニー」だったり時間の概念になる。そして、南下して行ってヒンドゥー教に取り入れられものが十二縁起になったんじゃないかなと思っています。

私は、ヨーロッパとアジアをひとつにするのが目的だったので、『ソウル(Soul)』というのは十二縁起の魂の旅、『オデッセイ(Odyssey)』はジョーゼフ・キャンベルの「ヒーローズ・ジャーニー」から取って。それと、私はボイスから非常に影響を受けてつくったという映画であったわけですが。

鶴岡なるほどそれはすばらしい「12の経巡り」ですね。実はヤングアダルト向けの『阿修羅のジュエリー』(総ルビでやさしく書いた)でも書いたのですが、「人間は天上からの光をもらうだけでなく、この地上から光をデザインし、天に蹴り上げて、お返しできる生き物である」と、人間を定義してみました。私たちは、服や時計や装身具にジュエリーを下げたり付けたりしていますが、それらは余剰の飾りではなく、人間が生きて呼吸するために「天からいただいた光を、人間の手で再創造した光」の意匠なのです。光の元である天体が経巡るロンド(円舞)、サイクルというジャーニーから、おっしゃる「時間」も「空間」も創られているのですよね。つまり宇宙、自然というのは、計り知れないけれど、私たちが観測できる限り、星や月や太陽が、毎日24時間、365日、天でロンドを舞って、12時間や、12ヶ月を旅して経巡っていてくれているわけです。重要なのはそれは自動的なメカでなくて、実は宇宙の生命としてある。現代人はすっかり忘れていますが、日の出日の入り、冬の星座、夏の星座など、決して機械論的なものではなく、宇宙生命のジャーニーの刻々を呼吸してそこに現れる現象なのです。

ニュートンはプリズムを発見したとき(ゲーテは批判しているのですが)、実験的な初期設定を白い壁にして、最初から“虹色は七色だ”というような合理的な手段で形にしました。つまりは機械論的な初期設定をしてプリズムを導き出した。ゲーテは、もっとダークなもの、分光できないもの、メフィストフェレス的なもの、煉獄的なものを見ることを思想し、“深い闇を知る者こそがすばらしい光を探求できる”と訴えた。きょう、私が小学生のころ “ユーラシア世界はダークで、一方パシフィック・オーシャンはブライト”というコントラスト的なお話しから始めたのも、そういうゲーテ的な探求につながっていて、現代人も自明なものを追いかけるばかりでなく、ある「昏さ」や「暗さ」の領域を見捨ててはいけないということに通じるように思います。とにかく、天空はメカニカルに動いているわけではない。天もまた明暗の海をかきわけ緑の時空を疾走しながら、死した英雄たちとともに、生かされている私たちとともに旅をしているのだと。

暦と時間「アワーズ(HOURS)」のことでいうと、ユーラシアの古層にあった、大自然界の1年の「生命の周期を伝える「ケルトの暦」では、4つの祭日があるんですね。【ハロウィン】はケルトの【サウィン(万霊節)】が起源で、11月1日のイヴの夜がなぜ重要かといえば、生と死の間の壁が取り払われて、死者が一年に一度蘇り、供養され、生と死が交流します。その混沌のエネルギーによって、それまでの365日の古い時間が「反転」し、新しいものに「再生し」、夜が明けて「正月」を迎える、大晦日なのです。ハロウィンの夜中の零から午前3時くらいまでにもの凄い生死の交流が渦巻く。大事なのは、時間は直線的に万遍なく流れているのではなく、そこで「反転する」という思想が、「ケルトの暦」には古来、打ち込まれてきたのです。

このように、生命も時間も再生し、秩序を取り戻したケルトの新年である「冬のついたち」の11月1日から、1年が始まり、「春のついたち」は1月31日のやはり新生なイヴに祈りの儀礼を経て2月1日の【インボルク】の祭日を迎える。さきほど映像を観ながらハッとしたのは、1月30日の今日、初めて渡辺さんに会い、すばらしい映像に出会い、みなさんとここで会っているのだと思ったら、ぞくぞくしました。

つまり2月1日が「春のついたち」で、生命が動き出す【インボルク】。次の5月1日「夏のついたち」は【ベルティネ】。シェークスピアの『真夏の世の夢』は、5日1日のメーデー(May Day)の起源の【ベルティネ】前夜のお話であり、夏至の話ではないということを知らなければならないですね。ベルティネの前夜で寒い闇の半年は終わり、夏の到来を寿ぐ「グリーンマン」やちょっと卑猥なモリスダンスの踊りで、自然の生命の沸き立ちと男女の生命の燃え立ちを促す。夏の太陽エネルギーが増長し、家畜も穀物も成長する。そして収穫が8月1日の収穫祭が【ルーナサ】。こうしてまた11月1日の前夜からのサウィン、ハロウィンの再生の時間に向かって、「ケルトの暦」も円環を描いて経巡るのです。

この「ケルトの暦」が私たちに教えてくれるのは、1年の周期のはじまりを、ユーラシアの古代人たちは、「冬の始まり」、「死」から始めて「再生」へと向かうサイクルで暦をつくっていたということです。ケルトの人々はヨーロッパ大陸にいた古代には太陰暦、中世キリスト教時代に入ってからは当然ローマン・カトリックが古代ローマのシーザーのユリウス暦という太陽暦を共有してきました。いずれにしてもこうした暦とは、生命や糧が枯渇しないように、再生をくりかえしてくれるように祈る、人間の知恵です。

それはあらかじめ良きこと、実りを、「予祝する」という形で祭をするということでした。祭は地上の人間同士が騒ぎ楽しんじゃおうという暦日なのではなくて、まずは生命を司る自然の精霊、天体、神々のエネルギーをこの地上から、火を焚いたり、音楽をかき鳴らしたりして応援する暦日であるわけです。ケルトの人々は、暗く冷たい「死」の冬の入り口であるサウィン=ハロウィンから始めて、2月1日、5月1日、そして収穫の8月1日へと向かった。

「予祝」とは、予め祝うということで、秋田の「なまはげ」がなぜ冬に出るかというと、あれは来年の稲の稔りを「予祝」するために出てくるわけで、それと同様、サウィン=ハロウィンの死者たちも、生者が彼らを忘れることなく、きちんと供養すれば、その厳冬を生き抜いてゆけるパワーを、あらかじめ10月31日の夜に授けてくれるのです。だからあの台詞、「トリック・オア・トリート!」、すなわち「供養のお菓子をくれなきゃ、いたずらするぞ!」の真意がそこにある。死者へのもてなしを怠れば、厳冬において、向こう一年間において、あなたたちには生命の安寧はないだろうということを警告しに現れるのです。「トリック・オア・トリート!」はさきほどから話してきた、聖なる「トレード」、生者と死者の間に交わされる豊饒なる「交換」なのです。

成長するものが必ずやってくるということを、言いにきてくれる霊たち。ハロウィンの元にあるケルトのサウィン(万霊節)は、その意味で、日本の農耕文化の素朴な猿楽的な精霊の存在とも、そして能楽の成立とも、通じるのです。

人間は何にわくわくするかというと、こうした「予祝的な」出来事やコンディションが到来するチャンスをかぎ分けて、わくわくする、期待感を持って向かっていける。祝祭とはその機と気を創り出す営為なのだ。だから【ケルトのサウィン=ハロウィン】は、死者の格好で脅かす夜などではなく、時空の、生命の再生を期して、厳かに予祝する夜なのです。

渡辺監督の言われる「ヒーローのジャーニー」は、ドラゴンに襲われ、満身創痍でヒーローが死ぬときも来るが、北欧やケルト神話世界の【ドラゴン・クエスト】という主題は、ドラゴンを殺して倒す物語ではなく、ドラゴンを「探求する」物語なのです。私は英語で一番勇気づけられる単語、言葉は、その意味でDRAGON QUEST、「探求」という言葉です。ドラゴンを倒す物語というのは、倒し終えて“私が勝った!”という物語なのではなく、ドラゴンをクエストすると、ドラゴンが民のために守っている黄金というすばらしい宝、秘密に、ジークフリートやトリスタンは少しでも近づける。その歓び、祝いのためにドラゴンを探求するということですよね。ドラゴンを殺すためだったら、殺すという根性というか、その器のひとは、最初からヒーローにもヒロインにもなれないでしょう。ドラゴンの秘密に近づいて、ユーラシアを、「HOURS」「DAYS」「MONTHS」「YEARS」を経めぐり、各地で出会うさまざまな「黄金の時」や「黄金の発見」を「祝う」ということを、渡辺さんは「エクスペクテーション(Expectation)」のもとにクエストして、「セレブレーション(Celebration)」に至ろうと旅に出たのだと思います。その意味で「ヒーロー」なのです。

渡辺いやぁ、たくさん打ち返しをしたいんですけれど…。まずドラゴンの話をすると…。デカルト以降の近代というものに対して、私は非常に強い違和感があって。すごく面白い話があって、デカルトがX軸、Y軸を据えて、それが交わる部分、つまりゼロ点に「考える自己」を据えた直交座標を考えたのが「ウルム(Ulm)」というドイツの町なんですよ。「ウルム」って何かというと、英語で「ワーム(worm)」はミミズですよね。そして「リントブルム(Lindwurm)」というのが、「ニーベルンゲンの歌(Niebelungenlied)」に出てくるドラゴン。ドイツのゲルマン神話だと、ドラゴンは羽が生えていないでミミズで、それをジークフリートが殺す。そこからドイツという国が生まれてくるんですが。なぜ、よりによってフランス人のデカルトが、ウルムの町で不思議な夢をみて、「直交座標」と「考える自己」の存在というものを考えることができたのか?まさにドラゴンクエストの半分オカルトみたいな話なんですが、私はそれが偶然とは思えない。それがまず1点。

それと、先ほど暦の話をしましたが…。実は明日から奄美大島に行きます。次に作りたい映画は、奄美の自然とシマ唄をテーマにしたものなのですが。相談に乗ってもらっている奄美の知恵袋みたいなおじさんがいて、その人に“なぜお前2日前に入らないんだ”と言われて。旧暦が非常に重要で、まだ月暦で儀式をやっているんだと言うのです。2日前に入れば新年が始まり、次の日が建築のお祝いだそうで…たぶん28日、29日になるのかな。

ちょっと飛びますが、それでちょっとピンときたのが、聖徳太子とミトラ教とイエスのことを思い出したんです。聖徳太子のお母さんは「間人(はしひと)」といって、パールシー、ペルシャ系のかたで、聖徳太子のゆかりの地はシリウス信仰とかペルシャの人が非常に多い。しかも近くの国分寺で見た聖徳太子が持っていたものは指金なんですよ。建築の神様なので、指金とお箸を持っている。指金とは、ルート計算をするための道具で、円から一番大きな角材を取るための計算機器なんですよね。

イエスの場合は、ヨゼフの子で建築の息子。イエスも復活しますが…。映画「ツァイトガイスト(Zeitgeist)」からの受け売りですが、なぜ3日後に復活するとされたのか。12月25日は冬至。冬至に近づいた24~26日の太陽は、だいたい高度が変わらないらしく、27日から1度上がるらしいのです。おそらく古代人はそれを観測して、”太陽は3日死んだのちに復活する”というものを新たな神のイメージとしてイエスに重ねたのではないか。

ほぼ同じようなことが『日本書紀』でも起こっていますが、『古事記』にはそれは登場しません。ミトラ教はイタリアで当時一番人気のあった宗教で、クリスマスは太陽神ミトラの誕生日です。その後、ローマ帝国がキリスト教を国家宗教にすると、ミトラの誕生日はイエスの誕生日になった。聖徳太子の誕生も、資料によっていろいろ変わると井本英一さんという学者も指摘していて、ああ、これはパラレルヒストリーだなと思いました。

そしてもうひとつ。先生が言っていらした「生命の樹」について。「ユグドラジル(Yggdrasill)」という「生命の樹」のイメージがあって、シュタイナーという学者は“私をつくり出すエネルギーだ”という説明をしているんです。ちょっとまた飛びますが、「生命の樹」をパレスチナのエリコ遺跡で見たときに、ウマイヤ朝のモザイク画があって非常に感動しました。エリコの町というのは、海抜が唯一マイナスにある世界の都市。さらにそこにある最も古い建物の一つが8000年前の塔なんですよ。バベルの塔か分からないですが、人間が塔をつくるというのも面白いですよ。

そこで、また話が飛びますが…。私が能を見て思ったことなのですが、能舞台があって、そこに松が生えていますよね。老松のイメージは、あれはまさに「ユグドラジル(Yggdrasill)」の日本版だなと思ったんです。老松のルーツが「ゴンバウチワ」という伊勢神宮の近くにある…「ゴンバ」というのはいわゆる軍配ですね。左右に太陽と月が描かれていて、5月にそれを立ち上げるんですよ。それを相撲に取り入れられたのが軍配で、あれにも太陽と月が描かれていますよね。太陽と月が描かれているというのは、地球の中心、須弥山という考え方でして…。

私は静岡県出身ですが、最古の富士山を描いた狩野元信の絵画は、須弥山として描かれているのですよ。「マイバウム(Maibaum))という「5月の木」というのをゲルマン神話で祝う地域があって、マイバウムという木を立ててその周りで男女が躍るんです。紐を持ってちょっとトリッキーな踊りをしてスパイダーウェブをつくるという…。

鶴岡「メイポール(May Pole)」ですね。

渡辺そうです。中央アジアのコスモロジーは、道教を経由して日本に来ると、能になったり、神道になったり。神道というのは道教の日本版で、天武天皇が整理していったものですが。そうしていくと、蘇我氏の流れから、サッカや新羅、高句麗、百済の関係…そのユーラシアというものを騎馬民族で見ていくと、文化の派生が見えてくるんじゃないかと考えるようになりました。

鶴岡先ほどの映像の中で、モンゴルのウランバートルのチベット仏教寺院に、黄金のブッダの立像があって、その手前の広場の入り口のところに、「メイポール」のような「生命の木」としての柱(ポール)が立っているんです。

渡辺ありますね!よくご存知!

鶴岡ええ、このあいだ、9月にモンゴルに行ったときに拝見した、チベット仏教寺院の手前にある1本の木ですが、午後4時か5時頃、ウランバートルの市民の人たちが普段着で、勤め帰りや学校帰りの子どもたちが、木柱に触って、キスをしたり、撫でたりしてお祈りしているのを目撃しました。その光景を見たときに、ああこれは日本の諏訪大社の御柱や、式年遷宮の伊勢神宮の柱の信仰と同じではないかと。

人間は地球上の3つの生き物、「動物、植物、鉱物」に生かされてきたわけですが、彼らは遊牧、騎馬民族で「動物」と親しく一緒に暮らし、「鉱物」は先ほどからお話ししているような黄金や鉄鉱石で北方ユーラシアの宝でありますが、「植物」の木も生命として称えられ、モンゴルの人たちは草原文化のなかで、燃料やゲルの住居の屋根の支えや木の柱に助けられてきた。ゲルの中心の丸屋根には天空を拝する穴が開いていますが、ゲルで夜に寝て朝に起きてその天空の穴を空けると、それに向かって上昇していく柱は、まさに彼らの「生命の木」なのだと実感できます。なお、日本の住宅では、巨大な柱は姿を消して久しいですが、昔は人も大黒柱と称されたり、柱への尊崇がしっかりとあった。ユーラシア世界の一員としての日本列島にも、「ツリー・オブ・ライフ(Tree of Life)」、「生命の樹」への信仰が生きていたわけですね。

「サウィン=ハロウィン」の真反対に訪れる、「夏のついたち」(5月1日)は、北ヨーロッパそしておそらくユーラシアの各地で、「生命の樹」に五色のリボンをさげて踊り、共同体の皆で祝うということをやってきたし、今もおこなわれている。私たちが榊を供えたり、立春のときにヒイラギの枝を挿すとか、そういうものが一連で「生命の樹」への祈りだった。

「ユーロ=アジア文明」の中で、今話してきた「生命の樹」が、ケルト文化で主役になるのが、5月1日の【ベルティネ】でありますが、それは後世に、フランス革命のとき、民衆が木を担いでバスティーユ広場やフランス各地の広場へ行進した。それはフランス民俗誌をお読みになると出てくるわけですが、なぜ「木を担いで革命」なのかというと、まさに生命の樹は、古い王を倒して新しい主役が世直しをするという、文化人類学者のフレイザーが『金枝篇』で論じた樹木信仰が根底にあるからなのです。「リヴァイヴ(REVIVE)」し「リヴァース(REVERS)」し「リバースREBIRTH」することは、「リフォーム(REFORM)=改革」することなのであり、世の中が「生まれ変わる」ということなのです。それはユーラシア世界においても一本でつながりますね。

渡辺モンゴルに行けば、多くの人が見ることになると思いますが、カラコルムというモンゴル帝国の首都に、「生命の樹」の黄金の飾りがあるんですよ。驚くのが、13世紀ですよ、チンギス・ハン、フビライ・ハンの時代に、それをデザインしたのがフランス人のギヨーム・ブーシェ(Guillaume Bouchier)という人だったのです。

モンゴル帝国って本当に凄くて、フビライやチンギスの通訳をやっていたのはネストリウス派キリスト教徒で、キリスト教を理解しているんですよ。参謀になっているのは禅宗の耶律楚材だったり。フビライの場合は、乳母はゾロアスター教徒なんですよね。ユーラシア大陸のロイヤルストレートフラッシュみたいなすごい人材集めてきて、チベット仏教徒にパスパ文字をつくらせたり。ものすごくフレキシブルに土地のことを考えていて、彼らは“俺たちに従え、従わない限りは殺す”と。たとえば女性が一人で旅をしていて襲われたら、襲った人をモンゴル人が殺しに行くんです。だからモンゴル帝国の時代は、唯一女性が一人で旅行できる時代だったと言われていて。それがヨーロッパ地域では悪の帝国、恐怖の象徴みたいになっていくわけですが。

渡辺生命の象徴でおもしろかったのが、ドイツのクリスマスツリーのこと。クリスマスツリーが流行り始めたのは、プロイセンだったか戦争をしているときに、戦争慰安のためにクリスマスツリーをつくっていたからなんです。もうひとつ面白いなと思ったのが、アルメニアのジェノサイドメモリアルでのこと。普通、日本やドイツでも、メモリアルというのは石などで建てられるじゃないですか。それがモミの木なんです。もの凄い数のアルメニア人が殺されているので、もの凄い数のモミの木が生えていて、なんだかクリスマスを祝っているような感じがしたんですよね。なぜモミの木が死者の象徴なのかというと、モミの木は冬も枯れないから“死んだ人たちがこれからも生きていく”という願いが込められているというのです。その感覚と、ドイツ人が戦争慰安のためにクリスマスツリーを戦場に持って行ったという感覚は、共感覚的につながっている気がしたんです。

鶴岡人間が宇宙自然の円舞(ロンド)の中に生かされているということは間違いなく、以上でケルトの場合は「4つの季節祭」を知恵として持っているというふうに言いましたが、それは循環するカレンダーとしてあります。

しかし近現代人には、生まれて死ぬという直線的なストーリーを合理的に持ってしまったゆえに、終活などいう概念も持つのでしょうが、少なくとも、ユーラシアの、あるいは五大陸のどこでもいいのですが、地球上の知恵ある古代人や前近代までの人たちは、「死から始めた」ということですよね。ヨーロッパもユーラシア各地も、食べ物が枯渇するのは11~2月ですね。厳冬、一番厳しいダークな闇の季節のゾーンを生き抜くために、まず【ハロウィン(サウィン)】を置き、死者たちを供養して、そこから出発し、再生の春へ、夏へ向かうという、「生命再生のプロセス」を、ケルトは暦として設計したのです。

そして大事なのは、人間は、「生きている人間」が地球の主人公であり、生きとし生けるもの(オール・リヴィング・シングス all living things)の百獣の王だと思っている。生者(せいじゃ)が主人公であると。しかし実は累々と地球上に堆積されている最強の肉体と深い魂が、「死者たち」に属しているものである。一度でも生死に思いをいたしたことのある人なら、この根本の前提はよく知っていると思います。渡辺さんが「ヒーロー」論のところで申されたように、「死者の書」が、あるいはアイルランドのジョイスが書いたように、生きている私たちは、「死者たち」によって支えられ生かされている。死者というのが耳にきつければ、霊魂的なものと私たちが、魂と魂のトレードができるかということを想像されたらよいと思います。彼らが地球の人間界の主(ぬし)であることは間違いがないのです。

その証のひとつとして、渡辺さんのこの作品がある。ケルトのサウィン=ハロウィンの知恵がそうであるように、死から始めれば必ず復活や蘇生にまみえるのだという思考の道があります。冬の食べ物がなくなる入り口で覚悟を決めて厳冬を生き春に向かっていくということを、ユーラシアの古層の人々は最大の知恵として持っていたと思います。生まれて死ぬという終活のストーリーというのをいつまでも私たちが語っている限りは、死の尊厳に接することはない。ケルト神話でもギリシア神話でも、死と隣り合いながら進んでいくのが本当のヒーローですよね。

そうすると、私たちは何と“What’s your trade?”において、何を交換でき、何において歓びの交流ができるか、自ずと道は開けてくるのではないでしょうか。生きている人間同士で交換できる背後には、私たちを支えてくれている目に見えない万霊、死者たちがいる。

たとえば静岡の美保松原で、羽衣の天女と男性白龍が何を交換したかというと、それはハートやソウルやスピリットでしょう。“What’s your trade?”の一番の究極は、目に見えないものをトレードできるということではないですか。野球選手だって“俺のスピリットを見てくれ!”で、己のベースボール・スピリットをトレードしにいくのであって、目に見える太ももや割れたお腹とか、物理的なフィジックスなものをトレードしにいくのではありませんよね。それを体現しているのが、アイススケーターの若きプリンスのような選手であり、妙技で、アクロバティックなスケーティングが凄いというよりも、スピリットがアイスの上を舞っているという感じがする。

そうした一番感動的なものは、彼方にあるのではなく、私たちの“いまここにある”と考えないと、ユートピアという意味も知らずに死んでしまうことになります。「ユートピア」というのは、「ウ(οὐ)」トピアであり、「ノーウェア(どこにもない場所)」、ということなんです。ビートルズの楽曲「フール・オン・ザ・ヒル」には丘の上の愚か者であり、ジュゼッペ・トルナトーレの映画『ニュー・シネマパラダイス』の中には広場を横切っていく狂人が出てくる。彼らは、私たちが愚かにも“いつかどこかにあるのがユートピア”だと思い込んでいることを、揶揄しているのです。愚者はあなたたちなのだと。

そいうのは、ユートピアに一番近い場所は、我々が住んで生きている、実は“ここ”の荒波に賭ける橋であるからです。ユートピアは、他所になんで、初めからないのです。ユートピアの可能性を孕んでいるのは、アドホック(ここ)なんですよ。

いつかどこかにあるものだったら、そのような切実さがないような所へ行くのは、やることがなくなった、探求することもなくなった王様ぐらいです。「いまここ」のつまり「この切実さのこの場所」に、最高のものをもたらし創ってやろうというのが、人間の哲学であり営みであり文明なのです。現在でも。つまり渡辺さんが映像芸術の探求において、ユーラシアを辿りながら、アドホックの輝きを、いまここに輝きをもたらしたいとと思い、進んでこられたように。その意味で、北欧やケルトの英雄神話のように、ユートピアをちゃんと歩いているというのが渡辺さんの作品だと思います。

渡辺ありがとうございます。ちょっとだけ返すと、先生が引用されているプロティノスの言葉ですが、一元論的な話をするときに、彼がメタファーとして“どこにもないけれど、どこにでもあるもの”という言い方をするんですね。先ほどの天女の話で、私は “疑いは人にありき 天に疑いなきもの”という言葉が本当に好きなんですが、これは信じることの引用ですね。西洋哲学は疑いの哲学だったわけですが、信じることの哲学は誰もやっていないんですよね。池田晶子さんがそれを指摘していてハッと思って、そういうことをやってみたいなと思うようになりました。

渡辺では、質疑応答をひとつ受けたいのですが、どなたか是非この機会に質問したいというかたがいらっしゃいましたらどうぞ。

Q渡辺さんのお名前は、ナムジュン・パイク展で知っていたので、是非この機会にと思いまして。鶴岡先生とのふたりのお話しが聴けたのも良かったです。いろいろ質問したいことはあるんですが、1つに限って言うと、「十二縁起」というのは仏教哲学の話だと思いますが…。渡辺さんがそれに影響を受けてインドの哲学が生まれたということが映像に確かあったと思います。仏教というものは生を否定すると言うような解釈を持っておりまして…。

渡辺生を否定する?

Q生というものは苦であるということ…。

渡辺一切皆苦だと。

Qそうです。「火の鳥」の手塚治虫のブッダなんかもそうですが、そういう方向で生を否定すると捉えていたんですが、もっとダイナミックというか…。私は歴史をよく知りませんが、歴史を研究する中でいろいろな宗教がありますが、それらの起源がどのようにつながっているかというのが、まだ謎に包まれているというのが分かったというか。感想になってしまいましたが…。

渡辺では、それに打ち返しをすると。私は20歳のときにインドに行きまして。せっかくインドに来たのだからヒンディー語で自己紹介しようと思って、ヒンディー語でいろいろ勉強するわけですよ。「私の名前は真也です」ということは言えるようになろうと。パーリで“Merā nām Shinya hai” (メーラー・ナーム・シンヤ・ヘイ)といってBe動詞が最後にくる。英語“My name is Shinya”(マイ・ネーム・イズ・シンヤ)と似ているなと思いました。ドイツ語では“Mein Name ist Shinya”(マイン・ナーメ・イスト・シンヤ)。そうか、これらがインド・ヨーロッパ語族か、ほとんど一緒だなと思いました。そのときにちょっと待てよ?「私の名前」の「ナマエ」って、サンスクリット語の“nām”(ナーム)ではないかなと思って。

鶴岡ええ、そうでしょう。

渡辺“Mind and Body”と英語で訳される「名色」というのは、受精卵が発達していって人間が知覚を得た状態ですよね。それが「ナーマルーパ(nāma-rūpa)」というんですが、これを漢訳すると「名色」なんですよ。この漢訳された概念が、おそらく定型化して行って名字や名前(なまえ)になっていると思うんです。

ただ、基本的に言語学というのは、文法構造的に語族を分けるわけですが、音韻法という音で追っていくとアジアにも沢山あるんですよ。ヨーロッパ人は漢字も分からず日本語も読めないけれど、日本人は英語もドイツ語も勉強しようと思えばできるし、サンスクリット語を勉強すると、ギリシア語や中国語の連続性もすぐに見えてくるんですよ。だから結構有利な立場にいるので、私はそれをやってみたいなと思っています。これは立証するのが非常に難しくて仮説にしかならない。なぜかというのは、みんなが納得するかどうかにかかっているから。アーティストだったら、ちょっと間違えても、ある程度なにか仮説が立てられて、いいものがあったら世界に貢献できるんじゃないかなと思っていて。仏教的な概念とギリシア的な概念、たとえば…。まあいいや、そろそろ時間がきたので。この後、隣にレストランがあるので、良かったら一緒にご飯を食べましょう。鶴岡先生、何かありますか?

鶴岡ひとつだけ。先日ワタリウム美術館で開催されたナムジュン・パイクとヨーゼフ・ボイスの「ユーラシア」の展覧会においてお話する機会をいただきました。今日ここで話していたのは、そのイントロダクションにも重なりますが、私の「ユーロ=アジア論」をこの映画から刺激をうけて展開させていただいたという思いです。現在私は【多摩美術大学芸術人類学研究所(IAA)】で、所長の任を与らせていただいていますが、そこで私が進めているのが「生命論的な造形表象」のアプローチからたどることで「ユーロ=アジア」を再発見するというプロジェクトに、パイクもボイスもつながっていることを、渡辺さんの活躍によって教えていただきました。

モンゴルの都ウランバートルを、遊牧民国家であることを象徴して「フェルト・シティ」ともいうわけですが、実はみなさんご存じのヨーゼフ・ボイスの有名な伝説、彼が軍の飛行機から墜落したとき、タタール人に助けられ、フェルトに包まれて蘇生できたというお話がありますね。みなさんは人生で命が再生するほどの、そうした「包まれる」という経験をされたことありますか? ユーラシアは遊牧の大地であり、先史から人間たちを包むのが「フェルト」でした。フェルトいうのは、思いもかけないあらゆる方向から、羊やラクダといった動物の毛で、乱数的に畳み込まれるテクストならぬテキスタイルですね。つまりノン・テキスタイルなる遊牧民の布ですね。先ほどのノーウェアと同じで、縦横だけの世界観の外にあり、輝いているもの、ですね。生涯ボイスはフェルトにこだわった。そしてパイクは自分のルーツは、それを名産として産出するモンゴルにあるだろうと言っている。その両者の呼応には何度でも感銘を受けます。

温かくて包まれて気持ちのいいもの。それは乱数的に集まったもの(ここでは動物の毛)でできているということ。それは文明の黎明のように、みなさんの、今日の明日からの生の中にある乱数、整理されていない、なにものかという素材にたとえることができそうです。条理が明瞭なテキスト、その意味では予定調和的で安全である、そうした人生はみなさんなら送らないかもしれません。いろいろな方向から、太さも撚りも全部違うものを乱数的に辿っていくのがフェルトである。そうボイスもパイクも言っているように思える。

今日のオマージュの締めとして言わせていただくと、渡辺真也監督の名作「Soul Odyssey - ユーラシアを探して」は、乱数的なフェルト的な「ソウル・オデッセイ(Soul Odyssey)」なのだと言いたい。ソウルというのは乱数的に乱舞・胎動するから魂なのではないかと思います。ちゃんと縦糸と横糸が計算できるものではなく、まだこの世に生まれていない「未生のもの」であるはずだからです。だからピコ太郎がAとBを持ってアンッ!とやるのがなぜで世界の人々にアピールしたかというと、A、Bでもない、まだ誰も見たことがないQやZが瞬間に生まれくるからでしょう。まだ見たことのないたくさんのフルーツが現れ出てくるのだから。直感的に何億人もの人がアクセスしたんだと私は本気で思いました。

どうぞ、『ソウル(Soul)』の『オデッセイ(Odyssey)』に関してはトゥ・ビー・コンティニュード(To be continued)で、またボイスとパイクのことは次の機会にお話をうかがえたら最高です。監督、そしてみなさんありがとうございました。

渡辺今日は長い時間ありがとうございました。

テープ起こし:我妻珠美 / 写真:土屋恵

TOPに戻る。